自己肯定感と生意気

生意気な人と従順な人がいる。ここでは組織管理をするものとして、部下や後輩に生意気な人がいたときにどう対応すべきか、自己肯定感を手掛かりに考えてみたい。

生意気とは

ここでいう生意気とは、ことあるごとに文句を言ってきたり、歯向かってきたり、会社として目指す方向と別のことを言ってくるタイプの人を指す。

goo辞書によれば、生意気とは[名・形動]自分の年齢や能力を考えず、出すぎた言動をすること。また、そのさま。「生意気な口をきく」とあるので、イメージはずれていないと思う。

英語ではsaucyというようで、その意味を英語で調べると、"rude and lacking respect"とあり、同じ意味のようだ。特に上の人間に対して自分の能力や立場をわきまえずに言いたい放題言ってきたり、余計なことを言うような感じだろうか。

ただし、英語ではもう一つ、" confident and full of energy in an entertaining, exciting way"ともあり、自信に満ちて魅力的というニュアンスも含まれているようだ。日本語でも、言い方によってはポジティブな意味があることもあるが、言い方次第であることを考えると、生意気という言葉自体はやはりネガティブな表現であるように思う。同調圧力が強く、忖度を求める日本の特質を反映しているといえようか。

自己肯定感x生意気

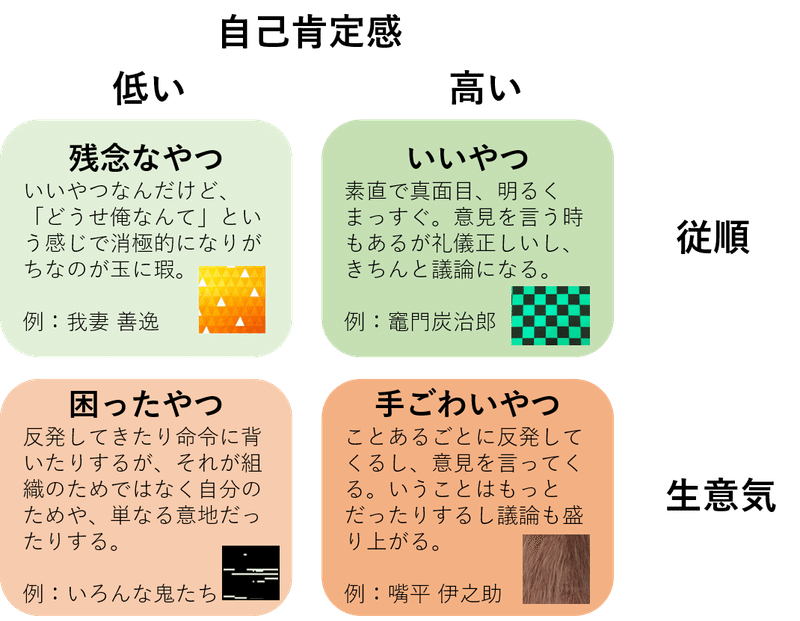

そんな生意気ではあるが、自己肯定感の切り口で見ると、タイプが分かれることに気付いた。つまり自己肯定感の高い生意気と、低い生意気だ。ここで生意気はでない従順な人も入れて四象限にしてみたい。

というわけで、今回はイメージしやすくるするため、鬼滅の刃のキャラクターに登場してもらいました。もちろん一番いいのは、自己肯定感高くて従順、あるいは素直とでもいうべき竈門炭治郎。いいやつ。こいつはいいやつなので、普通にこれからも一緒に仕事をしていけばいいでしょう。優秀すぎて、すぐ追い抜かれるかもしれない。

残念なやつ

残念なやつは、自己肯定感は低いが従順。自己肯定感が低いといえば、我妻善逸のイメージ。

残念なやつは、ことあるごとに「どうせ俺なんて」が前面に出てきてしまい、消極的になったりネガティブな側面だけを強調してきたりする。上長としては積極的に意見を言える「いいやつ」になってほしい。だが「積極的になれ」「自分の意見を言え」といっても、なかなか変わってくれない。こちらとしては実力やポテンシャルがあるのにもったいないと思う。

どう対応すべきか。原因は自己肯定感の低さ、仕事に対する自己効力感の低さにあるので、それを向上させる機会を探す。つまり、怒るのではなく、ほめる。成果に対して、感謝をする。チーム全体のコミュニケーション頻度をあげ、心理的安全を高める。成果自体に乏しい場合は、成果ではなく活動や、資質をほめる。

仕事における成功体験を積み重ね、居場所を明確に作ることで自己肯定感を高めていく。以前書いた自己肯定感を高めて変化志向になるの、アルマジロ編などが参考になるかもしれない。または、自己効力感を高まるのも有効だ。

手ごわいやつ

手ごわいやつは、自己肯定感が高く、生意気。まさにオラオラ感のある嘴平 伊之助のイメージだ。

手ごわいやつは、ことあるごとに反発してくるし、いろいろ意見を言ってくる。だいたい偉そうだし、礼儀がなっていない。頭にくる。参考になるときもあるのだが、そうでないことも結構あって、そういう場合は、よく言えば議論が白熱するし、悪く言えばどちらも譲らず、喧嘩別れになることもある。相手にするだけでエネルギーを使うので、疲れる。

どうすべきか。まず、手ごわいやつを、いいやつに変える必要はない。むしろ、相手を変えようとするより、手ごわいやつに相対する自分を変える方が早いし、相手の持ち味も殺さずに済む。意見を言われたときに、手ごわいやつが言う意見は、たいがい、こちらも身構える。そしてこちらに反発したい気持ちが増している場合が多い。ここで一歩譲って、冷静に聞くべきものがないかを謙虚に受け入れる姿勢を持ってみる。そこで受け入れるものを受け入れ、そのうえで議論を進めると、スムーズに進む。部分的にでも認められていると相手が感じていると、議論が盛り上がったとしても、感情的になりにくい。

手ごわいやつは、本質的にエネルギー量が多く、そのエネルギーが仕事を成功させる方向に向いているので、インターフェースでこちらが変な対応を取らなければ、組織にとって正しい方向に仕事をしてくれるのだ。

一点、気をつけなければいけないのは、周囲への影響だ。我が強いタイプは、周りの者、特に本人の下に位置する人間に威圧的であったり、プレッシャーを与えることが多い。上長としては、そうした行為に関してはきちんとフィードバックを行い、改善すべきと明確に伝える必要がある。自己肯定感の強い人間は、納得できる指摘であれば受け入れ、改善可能なため、指摘することを過度に恐れる必要はない。

困ったやつ

困ったやつには困る。生意気なのに自己肯定感が低い。鬼滅の刃でいうと鬼、特に下弦の鬼には結構こういうタイプが多い気がする。自己肯定感の低い裏返しでプライドが高く、周囲に対して威圧的。自己防衛反応で、周りに攻撃をしたり反発をしたりする。そのため、反発してくる内容や意見も、組織のためを思ってない・合理的でない場合も多く、自分のためや、感情的な背景から反発をすることもある。

組織の中にいると雰囲気も悪くなるし、対応を誤ると組織内の不公平感や閉塞感を生み出したり、たちが悪いと嘘を組織内にばらまいたりするので、きちんとした対応をスピーディに行う必要もある。

どうすればいいか。まず最終的なゴールだが、こういうタイプがストレートに「いいやつ」になることは考えにくい。さらに、「残念なやつ」になることも実はあまりない。それをやろうとすると、無理やり反抗的な態度を押さえつけることになり、ますます自己肯定感は低下し、組織に対するロイヤリティも下がり、最悪の場合は組織を離脱ということになりかねない。つまり、この場合、「困ったやつ」は「手ごわいやつ」になってもらうしかないのだ。結局のところ、遠回りに見えて自己肯定感を高めることが組織の課題解決の近道なのだ。

しかしながら、自己肯定感が低く生意気な困ったやつの自己肯定感を高めるのは、なかなか難しい。生意気さが悪く出るため、こちらの意見や指摘を受け入れることができないのだ。とはいえ、意見や反発する内容が合理的でない場合も多いため、安易に妥協点を見出すのも難しい場合も多い。

まずは会議や意見を出された場で、受け入れるものは受け入れ、自己効力感を高める機会を作る。その場合、困ったやつは具体的な改善でなく単なる批評や批難にとどまる場合も多いので、批評をありがたく受け止めたうえで、具体的な提案を出すべく促すことも重要だ。

さらに、そうしたことと無関係なコミュニケーションを意図的に多く取り(たとえばランチや、朝会で雑談時間を設ける等)、その雑談で困ったやつを肯定したり、困ったやつの話を傾聴する。仕事に関係ないことであれば、傾聴し、受け入れることは十分に可能だ。

困ったやつに使える技

この際に、一番使える技がある。それは、「困ったやつを好きになる」だ。

逆に言うと、多くの状況で、上長は困ったやつに困らされているので、そいつを好きになれていない。そうした態度に敏感に反応し、困ったやつはより困ったやつになる。そこで、それを打開するのだ。方法はシンプルで、相手のいいところを思い出したり、関係が良いイメージをしたり、あるいは単純に会った瞬間に挨拶と笑顔をこちらから向ける、などだ。意外と、意識するだけで人は人を好きになった態度をとれるし、態度をとると結構好きになったと感じられるものだ。そして、心理学的には、人は自分を好きな人を好きになる。そうすると、お互いの信頼関係も生まれ、無用な反発を和らげることが可能となる。結果として、困ったやつの自己肯定感も高めることが可能になるのだ。

なにより、好きになれれば、上長自身のストレスを軽減することも可能だ。この方法はいつでもだれでも使えるわけではないが、是非機会を見出して使ってみてほしい。

まとめ

結局のところ、自己肯定感が低い場合には、それを高めることが最も近道の解決策であり、それ以外には、上長自身が変化して場を変えることが、最も有効な組織管理の手段だといえよう。生意気を受容するだけのゆとりを上長が持たねばならないし、それは上長自身にとっても、組織の雰囲気づくりにとっても有用だ。

本質的に、生意気には、英語でいうsaucyにあるような魅力的なエネルギーを含んでいる。それを削いでしまうのではなく、活用し、さらにエネルギーを引き出すことを考えるべきだ。

むしろ積極的に生意気であることを奨励し、そうした人材を採用しようとする組織であり、上長でありたい。

神山晃男 株式会社こころみ 代表取締役社長 http://cocolomi.net/