【公認会計士】IPOスキルアップ講座第5回に参加しました 〜ガバナンス〜

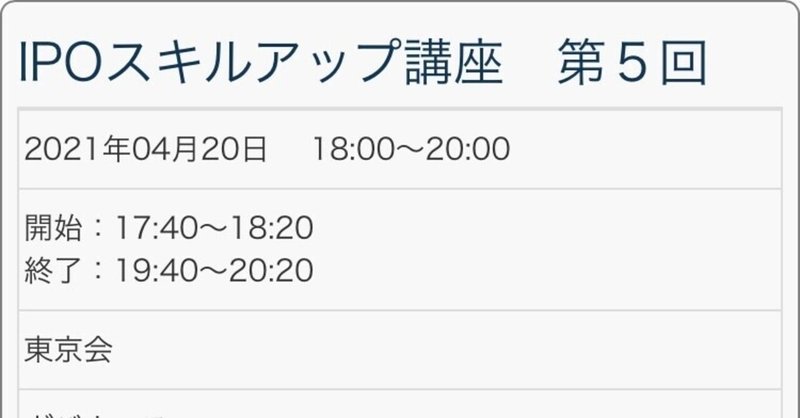

概要

◆テーマ:企業統治のあり方

・機関設定(ガバナンス体制)

・取締役会運営指導

・監査役会等監査の充実(設置会社も)

・社外役員

・コーポレートガバナンス・コード

・監査人の役割

◆講師:

(パネリスト)

尾下 大介氏(公認会計士によるIPO関連業務支援PT 構成員、元東証上場審査部所属弁護士)

篠木 良枝氏(株式会社マクアケ 常勤監査役)

(ファシリテーター)

木下 洋氏(公認会計士によるIPO関連業務支援PT 副構成員長)

今回は前回のようなレポート記事(下記参照)にするほど余裕がなくすみません。

印象に残ったところだけ

監査等委員会設置会社について

常勤監査役のなり手を探すのに苦労する中、監査等委員会設置会社であれば、肩書きが取締役監査等委員になるので、アピールポイントになるという意見が尾下氏・篠木氏から出ていました。

木下氏の関与先では、一般的な内部監査部門と監査等委員の補助者が似たような監査を行い、重複が生じることになるので、内部監査部門を廃止したという事例の紹介がありました。いわゆる二様監査体制ですね(三様監査ではなく)。

ガバナンスをどう設計するかは色々な考え方があると思いますが、個人的な考えとしては、内部監査部門を社長直轄の組織として必ず位置づけなければならないものではなく、ボードの軸をモニタリングに置いている(マネジメントではなく)のであれば、取締役会の下に内部監査部門を置くのが自然な感じです。いわゆるアメリカ型ですね。なので、取締役である監査等委員の補助者(事務局)が一般的な内部監査部門を兼ねるというのは凄く自然で、逆に監査等委員会事務局とは別に社長直轄の内部監査部門を置くのはマネジメントとモニタリングとで対立する内部監査が行われているような違和感があります。

尾下氏も木下氏の事例には肯定的なご意見でした。東証は気にしないということです。ただ、主幹事証券によっては気にするところもあるということで、注意が必要とのことでした。

尾下氏は、東証と証券会社の考え方の違いを度々強調されているので参考になりますが、個人的にはガバナンスの設計で両審査当局のスタンスに違いが出るのかなあ、という気はしています。あくまで個人的な感覚ですが…。

大事なことを付け加えておくと、尾下氏から、常勤監査等委員が会社法上の必須の要請ではない中で、監査役設置会社から監査等委員設置会社になったからと言って、監査の実質が変わるわけではないので、同等のレベルは必要という旨のご意見がありました。

公認会計士の副業として監査等委員を見る向きもありますが、そうであれば、手足となる補助者がいないとダメってことですね。当たり前といえば当たり前ですけど。

まとまりのない記事で恐縮ですが、今回はここまで!

最後までお読みいただきありがとうございます😊少しでもお役に立ったらスキ(❤️)していただけると嬉しいです。note会員でなくても押せます。