- 運営しているクリエイター

2020年2月の記事一覧

都立高校入試理科物理「電流」対策

都立入試理科物理対策について記事を書く。

以下、平成28年都立入試問題。

「〔問1〕<実験1>の⑵で,導線を電流計の500mAの-端子につなぎ,図1の回路に加える電圧を調整していたところ,電流計の針の位置は図3のようになった。 電流計の-端子を選ぶとき,最初に最も大きな電流値の-端子につなぐ理由と,図3の電流計の針が示した電流の大きさを組み合わせたものとして適切なのは,次の表のア~エのうちでは

都立高校入試理科化学「中和とイオン」対策

都立入試理科化学対策について記事を書く。

以下、平成28年都立入試問題。

では問題を解いていくと、

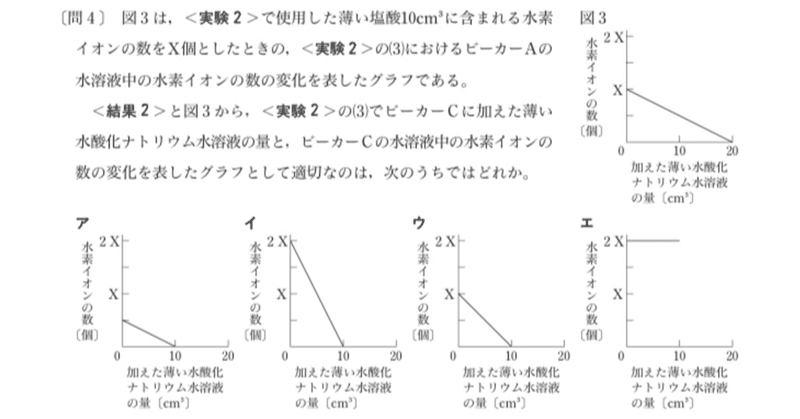

「〔問4〕図3は<実験2>で使用した薄い塩酸10cmに含まれる水素イオンの数をX個としたときの<実験2>の⑶におけるビーカーAの水溶液中の水素イオンの数の変化を表したグラフである。<結果2>と図3から <実験2>の⑶でビーカーCに加えた薄い水酸化ナトリウム水溶液の量と,ビーカーCの水溶液中

都立高校入試理科化学「化学反応式」対策

都立入試理科化学対策について記事を書く。

以下、平成28年都立入試問題。

では問題を解いていくと、

「〔問3〕<実験2>の⑶のビーカーAの水溶液中で起きた化学変化を次の点線で囲まれた<化学反応式>で表すとき,下線部にそれぞれ当てはまる化学式を一つずつ書け。」

と書かれている。まず、<実験2>の⑶のビーカーAの化学式から確認していくと、

薄い塩酸10㎤→H⁺+CL⁻

と表せる。次に、

都立高校入試理科生物「遺伝の比」対策

都立入試理科生物「遺伝の比」対策について記事を書く。

以下、平成28年都立入試問題。

では問題を解くと、

「〔問3〕<結果2>の⑴の並葉の個体(子の代)を1本選び,丸葉の個体を他家受粉させた。得られた種子をまいて育てたところ,並葉の個体と丸葉の個体が現れた。このとき,現れた並葉の個体と丸葉の個体のおよその比として適切なのは,次のうちではどれか。」

と書かれている。今回の、

<結果2>の⑴

都立高校入試理科化学「塩」対策

都立入試理科化学対策について記事を書く。

以下、平成28年都立入試問題。

では問題文を読むと、

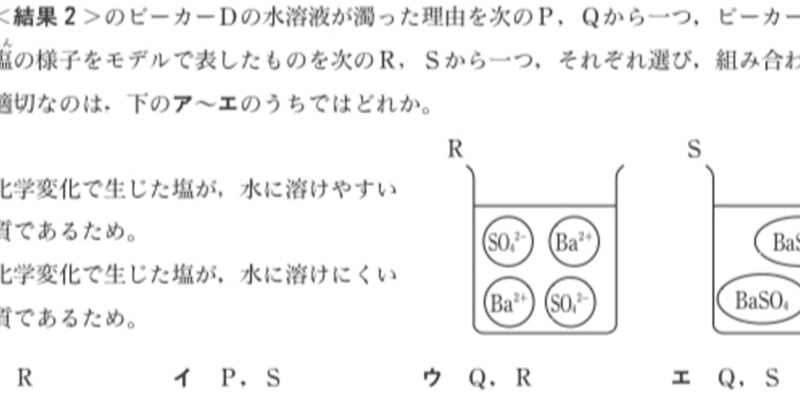

「〔問2〕<結果2>のビーカーDの水溶液が濁った理由を次のP,Qから一つ,ビーカーDの水溶液中の塩の様子をモデルで表したものを次のR,Sから一つ,それぞれ選び,組み合わせたものとして適切なのは,下のア~エのうちではどれか。」

と書かれている。

<結果2>の表から、ビーカーDは

薄い硫酸10㎤

都立高校入試理科化学「水の電気分解」対策

都立入試理科化学分野について記事を書く。

以下、平成28年都立入試問題。

では問題文を読むと、

「〔問1〕<結果1>から,気体Aの物質を確かめる方法と,電極aの付近で起きている現象を組み合わせたものとして適切なのは,次の表のア~エのうちではどれか。」

と書かれている。

図1を見ると、

気体Aの比は2で、気体Bの比は1

ということがわかる。

今回は、

水

を電気分解しているので、

都立高校入試理科地学「天体」対策

都立入試理科地学「天体」対策について書く。

以下、平成28年都立入試問題。

では問題文を読むと、

と書かれている。まず選択肢を確認する前に、 <観察2>の<結果2>を以下確認しよう。

と書かれている太字に注目していこう。

そこから、各選択肢を確認すると、

よって、答えはA,Dとなるので、アとなる。

このように、知識を知っておくことで解くことができるが、

ことで、ヒントが多く隠されて

都立高校入試理科地学「天体の見え方」対策

都立入試理科地学対策について書いていく。

以下、平成28年都立入試問題。

では問題を解くと、

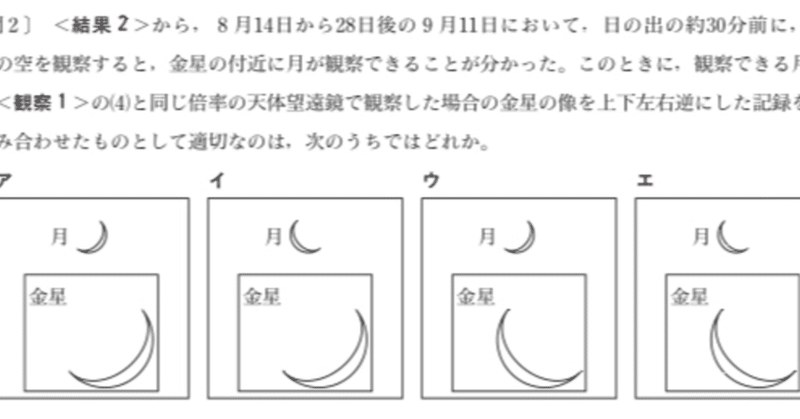

「〔問2〕 <結果2>から,8月14日から28日後の9月11日において,日の出の約30分前に,東の空を観察すると,金星の付近に月が観察できることが分かった。このときに 観察できる月と<観察1>の⑷と同じ倍率の天体望遠鏡で観察した場合の金星の像を上下左右逆にした記録を組み合わせたものとして適切なのは,

都立高校入試理科生物「植物」対策

都立入試理科生物分野対策について書いていく。

以下、平成28年都立入試問題。

では問題文を読むと、

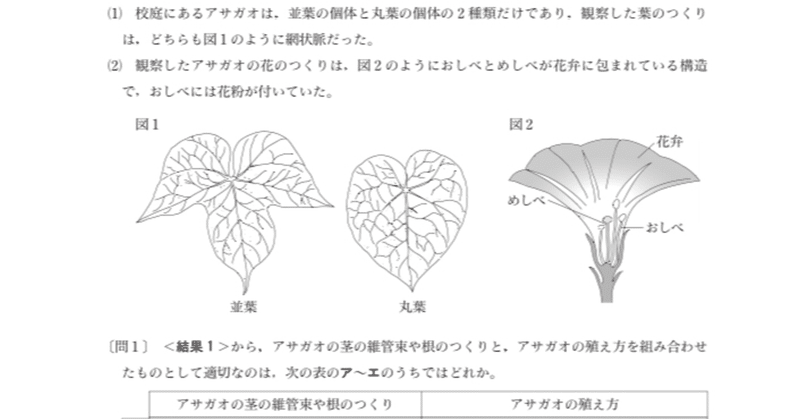

「〔問1〕<結果1>から,アサガオの茎の維管束や根のつくりと,アサガオの植え方を組み合わせたものとして適切なのは,次の表のア~エのうちではどれか。」

と書かれている。アサガオは、<結果1>の文章からも

網目状

なので、

双子葉類

だとわかる。

そこから、双子葉類の特徴である選択肢を

都立高校入試理科化学「密度」対策

都立入試理科化学対策について記事を書く。

以下、平成28年都立入試問題。

では問題文を読むと、

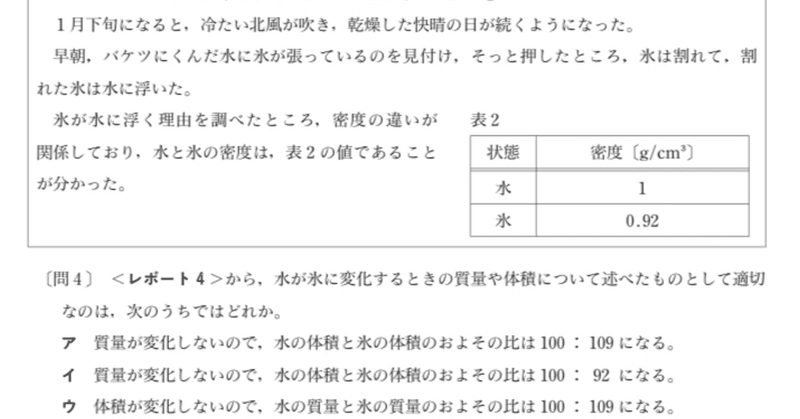

〔問4〕 <レポート4>から,水が氷に変化するときの質量や体積について述べたものとして適切 なのは 次のうちではどれか。

と書かれている。

ここで押さえておきたいのは、

水と氷は質量は変わらないが、体積は氷の方が大きくなる。

ということだ。

これは実体験でも、

ペットボトルに入れた水を

都立高校入試理科化学「水蒸気」対策

都立入試理科化学分野について記事を書く。

以下、平成28年都立入試問題。

では問題文を読むと、

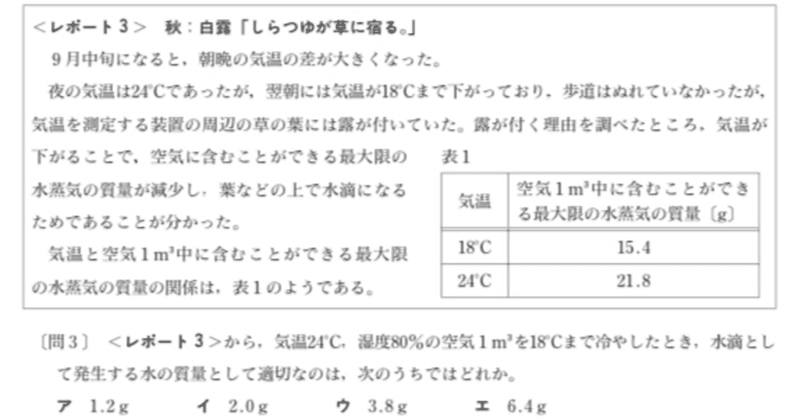

「〔問3〕<レポート3>から,気温24℃,湿度80%の空気1mを18℃まで冷やしたとき,水滴として発生する水の質量として適切なのは,次のうちではどれか。」

と書かれているので、まず

気温24℃,湿度80%のときの、空気1㎥中に含むことができる最大限の水蒸気の質量〔g〕

を計算していこう。

都立高校入試理科生物「音」対策

都立入試理科生物対策について記事を更新。

以下、平成28年都立入試問題。

では問題を解いていくと、問題文に

「〔問2〕<レポート2>から,録音したニホンアマガエルとトウキョウダルマガエルのそれぞれの鳴き声の波形をオシロスコープで調べたとき,波形の違いについて述べたものとして適切なのは,次のうちではどれか。」

と書かれているので、<レポート2>を確認していこう。そこには、

「ニホンアマ

都立高校入試地学「地震」対策

都立入試理科「地震」対策について記事を書く。

以下、平成28年の都立入試問題。

では問題を解くと、

「〔問6〕 図5は,観測地点X,Yにある地震計で同じ地震による揺れを記録したものである。観測地点X,Yにある地震計の記録から分かる,震源から観測地点X,Yまでの距離について述べたものを次のA,Bから一つ,地震の規模について述べたものを下のC,Dから一つそれぞれ選び,組み合わせたものとして適切な

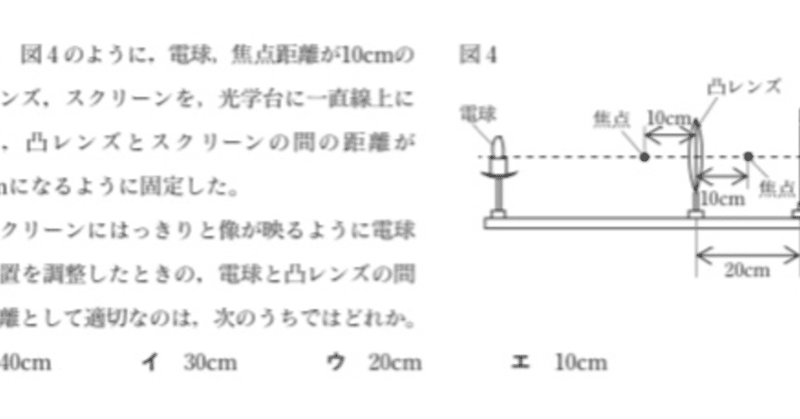

都立高校入試理科物理「凸レンズ」対策

都立入試理科「凸レンズ」対策について記事を書く。

以下、平成28年都立入試問題。

では問題文を読むと、

「〔問5〕図4のように,電球 ,焦点距離が10cmの凸レンズ,スクリーンを,光学台に一直線上に置き,凸レンズとスクリーンの間の距離が20cmになるように固定した。スクリーンにはっきりと像が映るように電球の位置を調整したときの,電球と凸レンズの間の距離として適切なのは,次のうちではどれか。」