「ペスト下の死神」と「コロナ下のアマビエ」|シンボルで比較する人の思考

全国的に緊急事態宣言も明けて、ようやく日常が戻ってきたのを感じる。まだまだ油断はできないけれど。ワクチンもようやく完成した。

しかしまぁ長かった……。2020年の1月からもう15ヶ月以上になる。治療法のない病がこんなに怖いものだとは思わんよ。去年の1月は、こんなことになるなんて誰も思ってなかったでしょう。

そういえば西洋美術において「不治の病」といえば「ペスト」だろう。ペストは全部で3回のパンデミックがあったが、ヨーロッパでは14世紀ごろに流行り、人口の約1/3が亡くなった。ハンパじゃない。

当時、ペストが流行るなかで人気となった絵画のモチーフが「死神」だ。今回はペスト下における死神の絵を見ることで「不治の病の脅威を当時の人はどう捉えたのか」を紹介しましょう。現代のコロナに対する考え方の違いがとってもおもしろいです。

ハンス・ホルバイン「死の舞踏」

ハンス・ホルバイン「死の舞踏」

笑顔でダンスを踊る死神がユーモラスであり、どこか可愛らしさすら感じる版画だ。それゆえに怖い。なんというか……「冷たい熱帯魚」的なナチュラルサイコパス感。

ドイツの画家、ハンス・ホルバインはペスト下において「死の舞踏」というシリーズで41枚の連作を書いた。そのすべてに死神の役割を果たす骸骨が登場する。

そして死神に目を付けられたターゲットに貴族が多い。しかもすぐ眼の前に死が迫っている事にすら気付いていない、油断たっぷりの表情を浮かべています。では、なぜ彼はこんな絵を描いたのか。

先述した通り、ペストは治療法がなかった。しかも致死率がめちゃ高かった。なので身分に関係なく、誰しもペストにかかるとコロッと亡くなるんです。

当時は貴族と平民がしっかりかけ離れている超格差社会です。しかし誰しも命は1つ。死んでしまえば、生前の身分なんてスッキリ消えてなくなる。そんな皮肉な様を見て「メメント・モリ」、つまり「死に備えよ」という言葉が流行するんです。

これは全人類に対する警告でもあり、逆に「どうせ死ぬんだし、今を楽しもうぜ!」とZIMA片手にクラブで踊るみたいな意味合いもあった。

このころから、芸術界でも「メメント・モリ」をモチーフにすることが増えていく。なかでも死の恐怖のためにパニックになる人々を描いた「死の舞踏」という寓話が人気だった。

ホルバインのものも含めて「死の舞踏」をもとにした絵画の特徴は「迫りくる死」を擬人化していること。この絵画で骸骨が登場しているように、他の作品でも「死神」を絵画作品に落とし込む動きが盛んになっていくんですね。

ちなみに「死の舞踏」という名前の作品は、美術界に限らず、さまざまな芸術分野で生まれるわけです。

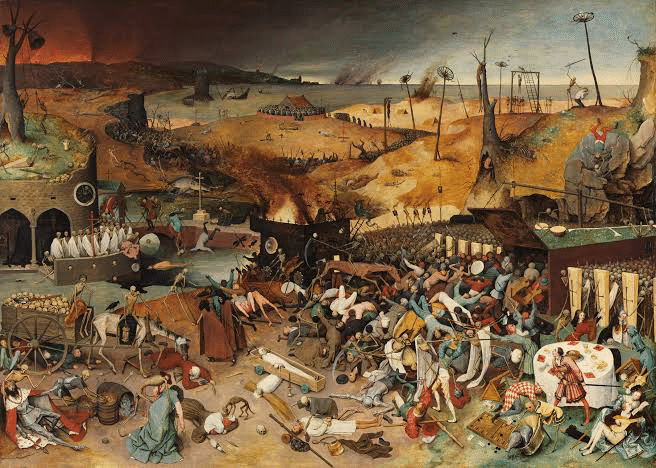

ピーテル・ブリューゲル「死の勝利」

「死の勝利」もまたペストの流行によって芸術分野を問わず、横断的に生まれたシリーズだ。

死の舞踏が逃げ惑う人々をユーモラスに描いているのに対して「死の勝利」という様式は「死とは逃れられない絶対的なものだ」という考えのもと、結構むごいタッチで描かれている。

ブリューゲルの「死の勝利」もまた、死神の役割を果たす骸骨たちが人々を襲っているのが分かるだろう。至るところに死のモチーフである十字架が描かれており、人々があらゆる手法で死神に痛めつけられている。

ただちょっとクスッとくるとこもある。一部では死神が馬にまたがっていたり、財宝を盗もうとしていたりするんですね。この1作は厳かな「死の勝利」とユーモラスな「死の舞踏」の両方を感じる絵画として、非常に高い評価を受けた。

死神の表現はその後の西洋絵画にも受け継がれていく

ちょっと脱線するが、ペスト期に描かれた死神像は、その後の時代にも死のシンボルとしてがっつり受け継がれていく。せっかくなので2つだけ紹介してみよう。

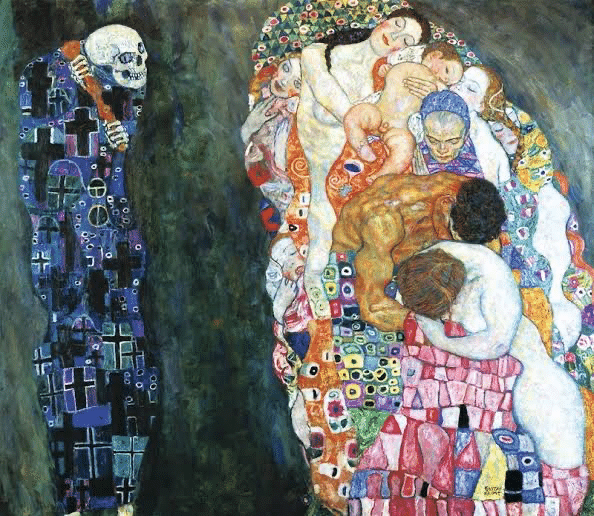

グスタフ・クリムト「死と生」

左には十字架をまとった死神が、右には色とりどりの花に囲まれた人間たちが対照的に描かれている。人間たちは目を閉じ、なかには青白く生気のない身体もある。とっても「死」の雰囲気が濃い。

「死と生」はクリムトの晩期の傑作だ。1911年にはローマ国際美術祭で金賞を受賞した。しかし受賞時の背景は、クリムトの代名詞である金箔仕上げだったんです。クリムトは受賞のあとに5年をかけて上塗りして、暗くした。

これ、おもしろいのは背景の明るさによって「生と死のどちらを主役にするか」が決まることでしょう。背景が金箔だったら、もうちょっとシュールで皮肉めいた絵になったに違いない。

めっちゃハッピーな音楽の裏で藁人形叩くみたいな。そんなシュールさですよね。ただ背景を暗くすることで、ストレートに死神が全面に出た作品となった。

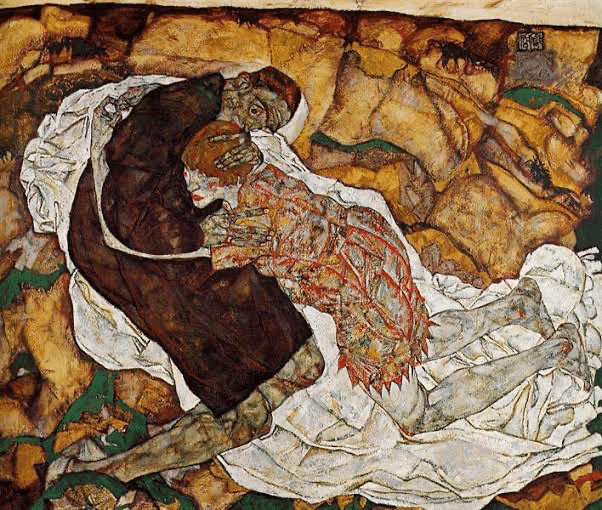

また、クリムトの弟子、エゴン・シーレの「死と乙女」もまた、死神が美しい作品だ。

エゴン・シーレ「死と乙女」

エゴン・シーレが25歳で描いた作品。彼の28年という短いキャリアのなかで最高傑作ともいわれる。当時、シーレは長年連れ添った恋人・ヴァリと別れ、新しい恋人と付き合うタイミングで、作中の女性のモデルはヴァリだといわれている。

過去の愛を「死」として決別したわけだが、フッたのはシーレ側なんですね。いるよね。元カノの曲作るバンドマン。My Hair is Badとかね。マジで女々しくてつらい、男子の悲しき性ですよね。

ちなみに「死と乙女」は、さっきの「死の舞踏」元にした人気の寓話なんですね。病床の女性のもとに死神が現れ「私はお前を救いにきた」と甘い言葉をささやき、あの世に連れていく様を描いている。

「死神」と「アマビエ」を比べてみる

さて、話を戻そう。このように「死神」は西洋絵画において「抗いようのない死」を表すものとして画家から愛されてきた。

では、新型コロナウイルスと比較してみよう。「治療薬のない感染症」という点では、当時のペストと同じだ。

コロナ下の日本において、流行したモチーフがあるのをご存知だろう。SNSでイラストレーターや漫画家が「アマビエ」という妖怪をこぞって描いた。いやほんとに、水木しげる先生の絵を毎日見てましたよね。

アマビエは1846年に現在の熊本県に現れた妖怪だ。「疫病が流行したら、私を描いた絵を人々に見せよ」と予言したとされている。つまり「疫病退散」の良い妖怪なんですね。

アマビエと比較すると、ペスト下において「死神」が流行ったのって、めっちゃ退廃的で絶望的だと思うんですよ。「もうさ、死ぬもんは死ぬから」みたいな、ある意味で「諦め」の風潮ですよね。ネガティブすぎて逆にポジティブだよ。一周まわってマスクつけないでしょうな。

それに比べて「アマビエ」って強いと思うんですよ。「コロナをやっつけよう!」という真っ当なポジティブさがある。希望の塊ですよね。

この変化は「医療の進化」や「行政の対応力」があるからでしょう。それと「SNSのつながり」もあると思います。

14世紀に比べて、私たちは絶望せずに済むのだろう。スクラム組んで病気に立ち向かう強さを持てる。だからこそ、死の世界へ連れ去る死神ではなく疫病を追い払う「アマビエ」がモチーフとして重宝されたに違いないです。

そう考えると「良い時代に生まれたなぁ」と。いやはや、みんなで希望を持てるって素晴らしいです。コロナをやっつけるまで、きっともう少し。最後まで、生きるためにマスクを忘れずに、生活しようではないか。マスクは「生きたい」という希望の証なのでね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?