【関心領域】あらすじを三幕構成で読み解く

一幕

一場:状況説明

二場:目的の設定

二幕

三場:一番低い障害

四場:二番目に低い障害

五場:状況の再整備

六場:一番高い障害

三幕

七場:真のクライマックス

八場:すべての結末

いわゆるエンタメ作品ではないのでハリウッド式のプログラムピクチャー然とした見せ場の連続という感じは希薄ですが、伝統的な三幕構成としての構造はしっかり持っています。

一幕(状況説明)

ある家族ののどかに暮らす日常。

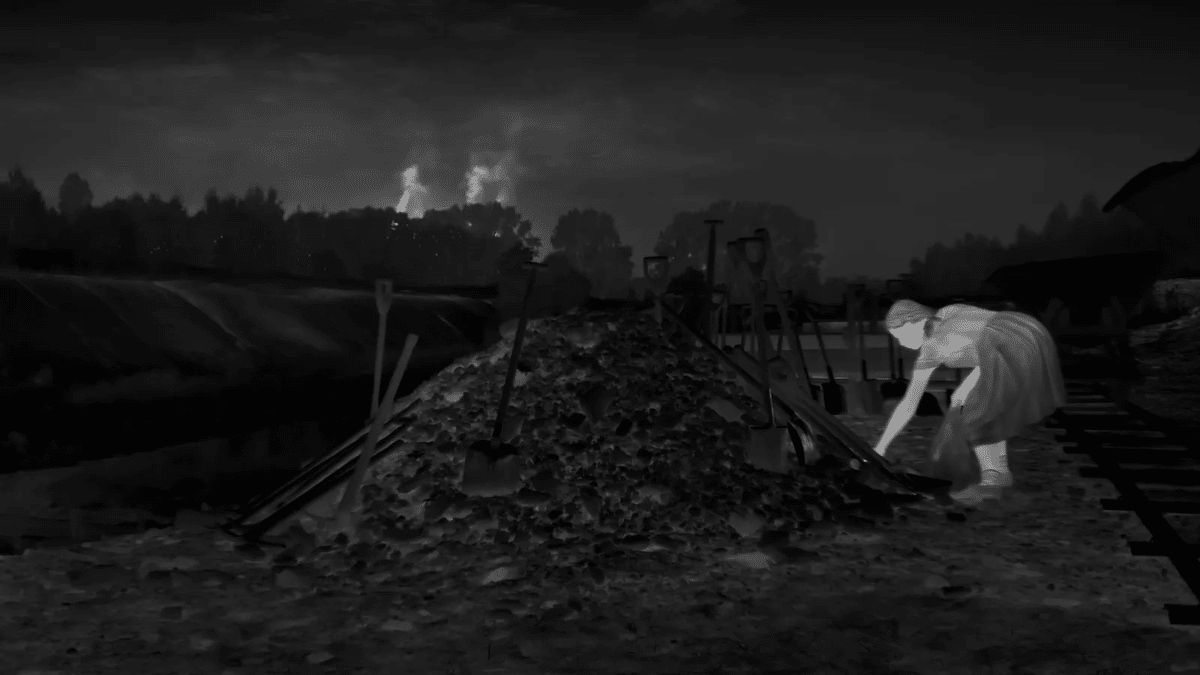

リンゴを埋める少女

二幕(現状をゆさぶる障害)

何年もかけて作った庭を自慢する妻。

庭の花が赤く染まるイメージショット

夫の異動が決まるも妻は残り単身赴任になる。

楽譜を拾う少女

三幕(結論)

ユダヤ人絶滅作戦が加速する。

後任が役不足だったので夫の復帰が決まる。

ドイツ軍のパーティーを見ながら効率的な殺し方を考える夫。

夫が謎の吐き気に襲われる=未来の収容所博物館の幻を見る?

▼解説:

●モノクロの意味

モノクロームで異様な配色のシーン(赤外線カメラで撮影?)が明確に場面転換を表しています。つまりこれは番組の途中に挟まるCMかジングルくらいに考えて差し支えありません。

ジョナサン・グレイザー監督がThe Guardianでインタビューに応じた内容によると、彼女は実在した女性をモデルにしています。彼女は収容された人々のために夜な夜なリンゴを隠し、ある日に収容された人から手紙として楽譜を受け取った人物です。

そしてグレイザー監督はあまりにも暗い映画の内容に困っていましたが、映画の中のただ一つの光として彼女の逸話を入れることをプロデューサーにしつこく頼んで、この構成にすることを勝ち取ったのだそうです。ちなみに監督が取材した数週間後に彼女は逝去したそうです。そういう意味でも、数奇な運命が導いた演出となりました。

ちなみにジングルという意味では、二幕のちょうど真ん中にある画面が真っ赤に染まる演出も形式的には同じものです。あれは血で染まるという意味もありそうですが、もっと単純にナチ政権の社会主義を示唆するアカでもあるのでしょうね。

●第三幕のどんでん返し

映画全体を支配する、主に音響によって作られる、不穏な雰囲気と、それに気づかず幸福そうに暮らす家族が《関心領域》というタイトルをよく表している…というのが本作の感想で最もよく見るものです。

しかし、三幕構造における第三幕の結論としても、そのタイトル回収を一つ高い次元で体現している衝撃があります。

夫はアウシュヴィッツ強制収容所への復帰が決まって、パーティでなんとなく上階からホールを眺めるのですが、てっきり家族の元に戻れるのが嬉しくて感慨に浸っているのかな、と思って観ていたら。実は本当は何を考えていたのか、直後の妻への電話で発覚します。

I heard Himmler’s calling it Operation Höss.

ヒムラーさんはそれをヘス作戦と呼んだんだよ!

That’s fantastic. I’m so happy for you.

素晴らしいこと!良かったわね!

Than you, Mutzi. It’s your name too.

君にもね。これは僕たち夫婦の名字だから。

Who was there?

パーティーには誰が居たの?

To tell you the truth I wasn’t really paying attention. I was too busy thinking how I’d gas everyone in the room. Very difficult, logistically, because of it’s high ceiling.

実はあまり覚えてないんだ。あまり気にかけてなかったというか。その、ずっと考えることに夢中だったんだ、この部屋でみんなをガスで殺そうと思ったらどうすれば良いかってね。たぶん無理だ。理論的には。だって天井が高すぎるから。

Well, It’s the middle of the night and I need to be in bed.

えーと、もう真夜中だし、寝たいんだけど。

I shouldn’t have called so late. I was just excited to tell you the name.

こんな遅くに電話するんじゃなかったね。ただ作戦名を聞いたら興奮しちゃってさ。

You can tell me about it when you’re back.

家に帰ってきたら聞かせて。

え?

この瞬間に…

どうやったら上手く殺せるか、を考えてたんですか?

こわああああ!

私はてっきり、彼もナチへの忠誠や信念があって、心を鬼にして、ユダヤ人への思いやりを捨て去り、仕事としてこなしてる人物かと思っていました。彼は塀に区切られた屋敷ではなくて、アウシュヴィッツ強制収容所の中に通勤して、その目でユダヤ人虐殺を監督しているわけですから。

でも違ったんですね。

そこに政治的な忠誠や信念はありません。

もはや、味方であるドイツ人のパーティでも、彼にとってヒトなんてものはどうやって殺すかを考える対象でしかないのです。

ルドルフは、ただ、シンプルに、人間への関心を失ってしまっていただけだったんですね。

敵味方関係なく皆殺しも平気なメンタル。

それはもう政治や宗教やイデオロギーなど、現在の世界中で起きている戦争の主要因である、それぞれの正義を掲げて戦う人達とも異なる次元なのですよ。

これは第三幕で明かされるルドルフの真実として、なかなかショッキングで良い脚本だと思いました。

そして、そのヒューマニティを完全に失った人間の名前を冠したヘス作戦が突き進んだ結果として、映画は時間を飛び越えて、現在のアウシュヴィッツ強制収容所博物館の映像を無言で長時間見せて、これが現実に起きたことなのだと観客に叩きつけてきます。

清掃員がどれだけ丁寧に仕事をしても、彼らが拭けるのはガラスについた汚れだけ。その向こうにある物品は決して片付けることも、触ることさえもできません。それは過去を消すことはできないという戒めでもあるし、歴史を隠すな忘れるなという未来への教訓でもあるのでしょう。

クラシカルな三幕構成を手堅く守りながら、随所に映画特有のジャンプを織り込んだ編集で、各映画賞を総ナメしたのも納得の強力な作品でした。

(了)

最後まで読んでいただきありがとうございます。ぜひ「読んだよ」の一言がわりにでもスキを押していってくださると嬉しいです!