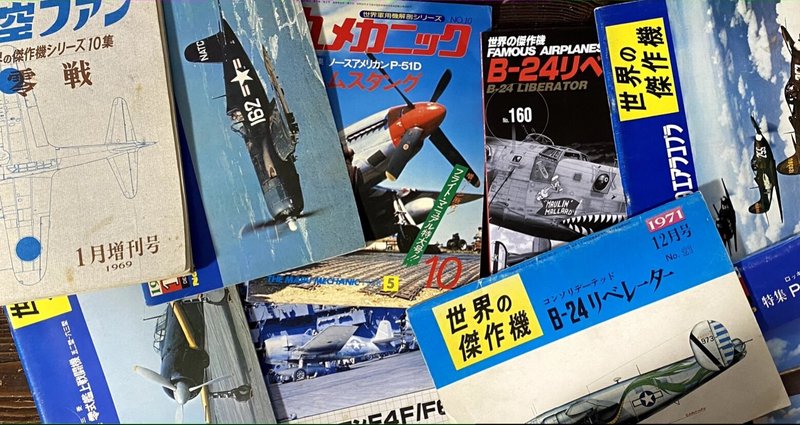

川西 紫電 N1K1-J(1942)

水上戦闘機『強風』を陸上機に転換したのが『紫電』で、後の『紫電改』へとつなぐ役割を担ったことで知られている。過渡期の飛行機のように思われがちだが、太平洋戦争末期にもかかわらず生産機数は1,000機を超えた。『紫電改』の生産かはじまったとき、他の機種を抑えて最優先されたが、すでに工場はその生産能力を失っていた。

水上戦闘機特有の中翼構造をそのまま引き継いだため、長い脚を2段階で引き込まねばならず、この複雑な構造が事故や故障を多発させ、最後まで稼働率の悪さに影響した。また、