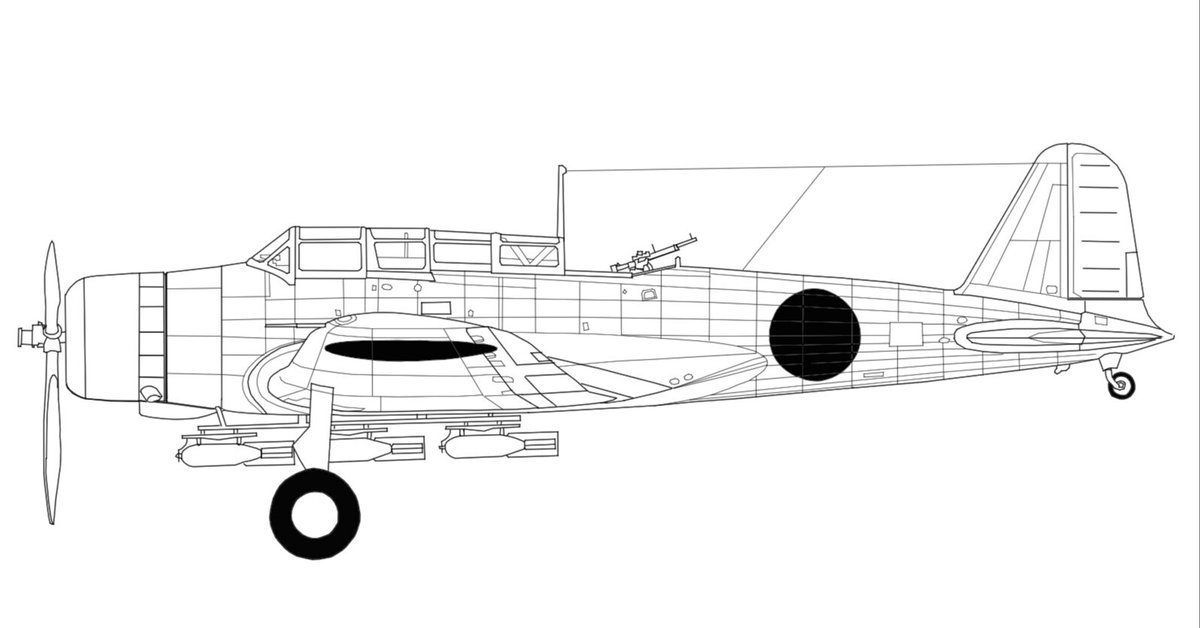

中島九七式艦上攻撃機 B5N2(1937)

九七式艦上攻撃機は二種類ある。昭和10年に海軍が競争試作を命じた十試艦上攻撃機に中島飛行機案、三菱飛行機案とも採用されたのだ。要求性能を両案とも大幅に上回っており、優劣をつけがたかったと多くの書に記されているが、それを絞り切るまで持っていかなくても良い余裕があったのか、あるいは政治的な工作があったのではないか、つい疑ってしまう。中島案で採用された1号案でが、引き込み式脚やファウラーフラップなどの新機軸が盛り込まれ、速度や航続距離で上回った。三菱案で採用された2号艦攻は、エンジン(金星43型)の馬力が大きいことと固定脚のため離着陸性能に不安がなかった。結局、両案が採用されたが、のちに中島飛行機がエンジンを「栄」に換装した3号案を出しことでエンジン出力の差もなくなり、将来性のある中島飛行機の九七式艦上攻撃機が主流となっていくことになる。それでも三菱製九七式艦上攻撃機は150機ほど生産されている。中島製の九七式艦上攻撃機(3号)は昭和14年から制式採用される。中島製の九七式艦上攻撃機は、1号と3号合わせて1250機生産された。

太平洋戦争までは対艦船攻撃は雷撃と急降下爆撃とがセットで行われた。攻撃機という機種は、雷撃を専らとする軍用機である。戦後は、ジェットエンジンによるパワープラントの強力化と主たる武器がミサイルになったことで、雷撃機は消え去り、攻撃機が軍用機の主流となる。さらに戦闘機とも統合していくことになる。

艦上攻撃機というのは、航空母艦で運用することを前提に設計されている。そのため、エレベーターに搭載できる大きさの制限があった。兵装は、魚雷もしくは800kg爆弾を搭載できた。爆装にするときは懸吊架(けんちょうか、ラックのこと)を使って250kg爆弾×2、または60kgまたは30kg爆弾×7を装備できた。

雷撃する場合は水面近くからの発射が必要なため、低空位での空中姿勢の安定性が求められた。魚雷の照準・投下は搭乗員が行う。射程は1000m程度、投下高度は10mである。投下した後の魚雷はいったん沈み込んだあと浮上し調定深度を進む。真珠湾攻撃時にこの深度を20m以内にするため猛訓練を行ったというエピソードが知られている。爆装は基本的に水平爆撃であるが、緩降下爆撃も可能であった。

日中戦争時にデビューし、太平洋戦争開戦時の真珠湾攻撃では花形攻撃機であったが、ミッドウェイ海戦後にはすでに優位性はなくなり、後継機の中島製『天山』に譲り第一線を退いた。

九十七式3号艦上攻撃機

全長 10.3m

全幅 15.518m

全備重量 3,800kg

発動機 栄11型(970hp)

最高速度 377km/h

武装 7.7mm旋回機銃×1

爆装 魚雷もしくは800kg爆弾×1

(250kg爆弾×2、または60kgまたは30kg爆弾×7)

> 軍用機図譜

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?