雨工 | 三千字小説

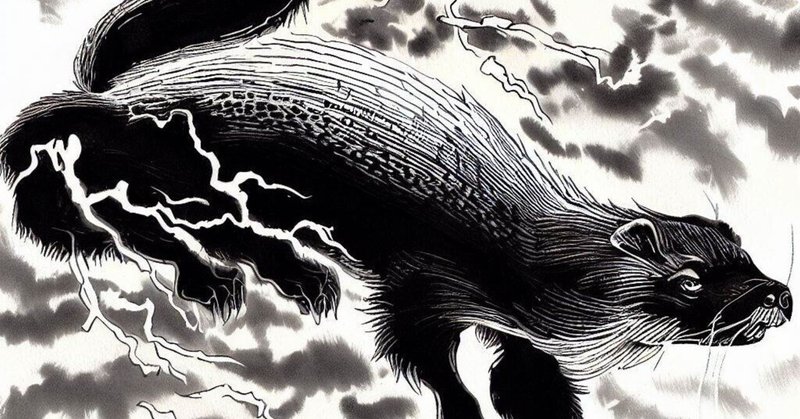

雨工:雷雨に伴って降ってくるという想像上の獣。

相模国愛甲郡大山の麓に霜月という御師の息子がいた。霜月は秋になると、大山講の農民だった父の元へ2人で札を配りに来ていた。霜月は米粉をまぶしたような白い肌に、薄く濁った黒目の、華奢な少年だった。

親たちは、話の邪魔だから2人で遊んでいろと、おれたちを家の外にだした。しかし霜月はほとんど口を開かず、会話らしい会話をした覚えがない。聞いた覚えがあるのは霜月という名、好きな食べ物はカエル、御師の仕事を継ぐことが決まっている、ということくらいだった。

霜月はよく気配りをする男だった。面倒見が良いというのか、寡黙だがよく周りを見ていた。おれたちは遊ぶことがなかったので、霜月はおれの家の農作業を手伝った。祖母の草刈りを、兄の竹取りを、必要な時に必要なだけ惜しみなく手伝った。祖母も兄も、霜月のことを好きになった。家族は霜月の来村を歓迎した。

霜月の奇妙なところといえば、お礼の類を一切受け取ろうとしないところだ。手伝ったお礼の饅頭も、駄賃も、霜月は丁寧に、無言で断った。

祖母がしつこく饅頭を渡そうとした際に1度だけその理由を盗み聞きしたことがある。

「いつももらっているので」

我が家では1度たりとも霜月にお礼を渡せたことがなかったが、他の家から何か貰い受けているのだろうか、と不思議に思った。

霜月は変わり者だがおれも嫌いではなかった。父からは「不作が続くようなら、大山の御師を頼りなさい」とよく言われていた。大山は別名「阿夫利山」、「雨降り山」ともいい、雨降らしの神様が宿ると村から信仰を集めている山だった。

霜月と最後に会ったのは、大山の中腹にある大山寺で執り行われた霜月の父の葬儀の時だった。あの時も霜月は参列者に丁寧にお辞儀をするばかりで、口を開かず、肌はより一層真白くなっていた。それからおれたちは一度も会わず、十数年の時が流れていた。

明治3年。明治維新とやらで激変した国の情報が、ようやくおれたちの村にも届いた。鉄道や港湾ができただの、平民でも姓を名乗って良いだの、新しい日本が始まったらしいという報せだけが、何十年、何百年も特に変わり映えのないこの村に、届いた。村人たちはその情報量に混乱したが、それよりも向き合わなくてはいけない問題があったせいで、割とすぐに冷静になった。大山村は田植えの時期にも拘らず、日照りが続いていた。

せっかくここから何かが新しくなるらしいってのに、飢饉なんてもう懲り懲りだった。おれは大山へ何度も通った。明治元年の神仏分離令と、それに伴う廃仏毀釈運動により取り壊された大山寺の跡地まで行って、雨を祈った。ついでに霜月の父の冥福も祈った。

本当は山頂の磐座まで雨乞いに行くべきだったが、日照りとはいえ、竹を取ったり、木炭を焼いたり、やることはいくらでもあって、仕事の合間に参拝できる距離としてはここまでが限界だった。底のすり減った草履で歩く岩道は辛かったが、痛ければ痛い分だけ願いが届くんじゃないかと信じた。

大山への参拝も100日を超えた頃、水無月。霧がかった大山寺の跡に朧げな立ち姿が見えた。お稲荷様みたいに美しい立ち姿だったから、おれは最初、人ではないように見えた。恐る恐る近づくと、それは白衣に身を包んだ行者と思しき人影であった。

行者は氷砂糖のような声で、祝詞を呟いていたが、おれの気配に気づくと振り返る。そこでおれは腰を抜かした。真っ赤な天狗様の面をつけていたんだ。ここらには天狗様が住まわれるという言い伝えがあったから、本物に出会っちまったと思ったんだ。

すると天狗様は倒れ込んだおれに、絹のように白い細腕を差し伸べた。しかしおれは訝しんでそれを掴めず、腰を抜かしたまま後退りをした。それを見た天狗様は少し何かを思案したあと、面を外した。それは霜月、のような男だった。

ただあまりに真っ白な顔を見てそう思っただけで、確信は持てなかった。何十年も経っているのだから、顔も変わるってもんだ。ただおれはなぜかそこで「お前は霜月か?」と聞くことがひどく野暮なことに思えたんだ。だから代わりに聞いた。

「あなたは、大山の御師ですか?」

声は少し震えていた。そして男は静かに頷いた。

「大山の山頂には雨師がいる。今日は雨工も降りてくる」

と男は俺の目を見ずに言った。

「……雨師、雨工とはなんですか?」

「雨師は雨の神、雨工は雨の獣だ」

男は最小限の情報しか話さなかった。

これも霜月の特徴の1つだった。

「共に参っても良いでしょうか?」

男を見上げながら言った。

男はまた、静かに頷いた。

山頂に着くまで、おれたちは1言も話さなかった。強さを増す風と錫杖の音だけが響き続け、おれは登りながら色々なことを考えていた。夕暮れまでに帰らないと家族が心配するだろうとか、今日やり残した作業をどうするかとか、やはりこの男が霜月かどうか確かめるべきかどうかとか、そんな雑念を抱えたまま、気づくと山頂に辿り着いていた。

男は磐座の前に立つと、深く、長く、細い呼吸をした。山頂の空気感が厳かな霊気に包まれていくように感じた。そして静かに祝詞を唱え始めた。錫杖は雨垂拍子に地面に落ち、凛と音を鳴らす。

すると濛々と雲が立ち込み、空一面が灰色に満ちていった。おれはまた腰を抜かして、空を見上げて慄いた。やがて、針のような山雨が降り出した。祝詞は少しずつ声が大きくなり、それにつられるように雨脚は加速した。

雨粒は針から椎の実くらいに大きくなり、早天の慈雨とも云ふべき豪雨となる。雨に喜ぶのも束の間、歓声をかき消すように声は更に大きくなり、黒く巨大な積乱雲からは獣の呻き声が鳴り響き、天を切り裂くような稲光が走っていた。やがて遠くから太鼓が鳴るような雷鳴が何度も轟き、男は叫ぶように祝詞をあげ続けた。

「もういい、もういいんだ霜月!」

おれはそう言って男の肩を掴んだ。この雨と同時に疑念は晴れていた。出会った場所、佇まい、行い、全てが成長した霜月的だと紐づいた。

「あまつかみさま、あまつかみさま、あめからもうすは、あらしやふく、みずのたまごとどけてはくれぬか。うえのそらあおあけ、したのつちころび。かみよりもちてきたまふところの、あまつかみさまにまします」

霜月は祝詞の最後に両手を勢いよく広げ、一本の拍手をすると、耳を擘く雷鳴と共に、1反程にもなろうかという巨大な黒いイタチが雲から地に落ちた。あまりの光に目の前は真っ白になり、耳も何も聞こえない。安らかな無に包まれ、これが弥勒の世かと分かった。

その間は天にも昇る心地であった。いかほどの時間が経ったか検討もつかぬが、気づくと痛みにも似た耳鳴りが始まっていた。痛い、痛い。そしてようやく、ぼんやりと物の影が見えてきて、磐座の形が見えた。雷雨は収まり、雨は穏やかな霧雨となっていた。頭の痛みを堪えながら、辺りを見渡し霜月を探した。

霜月はもういなかった。

[fin.]

#雨ことば三千世界

梅雨のあいだ、雨が降るたび毎日、約3千字の”雨のことば”を題材にした小説を書き続けています。

雨に関連することばは「雨のことば辞典」を参照に「あ」から五十音順に1つずつランダムに選び、雨が降っている間に即興で書き上げます。

詳しくはこちらへ。

雨宮の最新長編小説はこちら。

本作は「人が植物へ輪廻する世界」を体験する体験作品として10月8日開催に向け制作中です🌱

「こんな未来あったらどう?」という問いをフェスティバルを使ってつくってます。サポートいただけるとまた1つ未知の体験を、未踏の体感を、つくれる時間が生まれます。あとシンプルに嬉しいです。