商品価値を高める!「ブランド牛」の作り方。

「ブランド牛」と聞くと、どんな名前を思い浮かべるだろうか。松阪牛・近江牛・神戸ビーフ・米沢牛・前沢牛・飛騨牛……。この程度しか浮かんでこないのではないだろうか。

だが、驚くことに、全国で200種以上の「ブランド牛」が存在するのである。誰も聞いたことがないような「ブランド牛」が、190種程度存在するということである。

「ブランド牛」でありながら、なぜ誰も知らないのか。

いきなり結論から言えば、1軒の酪農家が飼育しているだけの牛に名前をつければ、「ブランド牛」と呼ばれるからである。

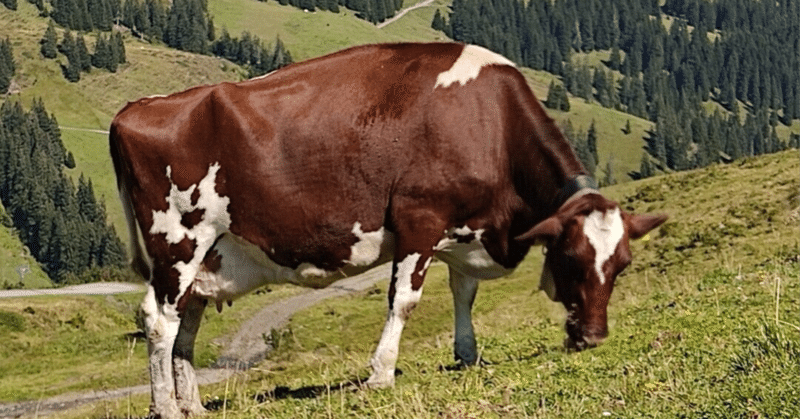

たとえば、私(佐藤)が“あか牛”を飼っているとする。その名前を「佐藤あか牛」として登録すれば、それが「ブランド牛」となる。

名前をつけただけでは、知られないのは当然で、もっとPRをする必要がある。「ブランド牛」となったからには、それを利用しない手はない。

ネットで販売する時に、「肉質なめらかな希少種“佐藤あか牛”」とアピールすれば、“数の少ないブランド牛”に興味を示す人は少なくないだろう。

たった1軒で育てていれば、数が少ないのは当然のことで、嘘をついているわけではない。

また、固有の名前をつければ「ブランド牛」となるが、付加価値のあるものと感じるのは、消費者の勝手な思い込みである。

人の心理を利用しろと言っているのではない。

販路を拡大するためのキッカケとして、「ブランド牛」の力を活用しても良いのではないかと提案したい。

肉が美味しくなければ、リピートには繋がらないので、肉質の良いことが前提である。まずは、そこから始めることが重要であることに変わりはない。その上での“ブランド化”である。

「ブランド牛」を名乗るには、産地や格づけ、飼育法などが、一定の基準を満たしている必要がある。と、業界では言っているが、この基準は酪農家や組合などが自ら設けることができるものだ。松阪牛や近江牛でも、その基準は違っている。

有名な「ブランド牛」では、消費者からの信頼を得るために、厳しい基準を設けている場合が多い。それが付加価値であり、消費者に伝えることが、ブランドを守ることにも繋がっている。

「ブランド牛」を作ることは簡単。だが、有名なブランドに育てていけるかどうかは、手間の掛け方次第である。加えて、ブランドイメージの構築が重要であることも忘れてはならない。

いまの消費者は非常に賢いが、いまだブランドに弱いことも事実である。

よろしければサポートをお願いします!頂いたサポートは、取材活動に使わせていただきます。