#水生昆虫

湿岩性甲虫探し―クロサワツブミズムシとコマルシジミガムシ―

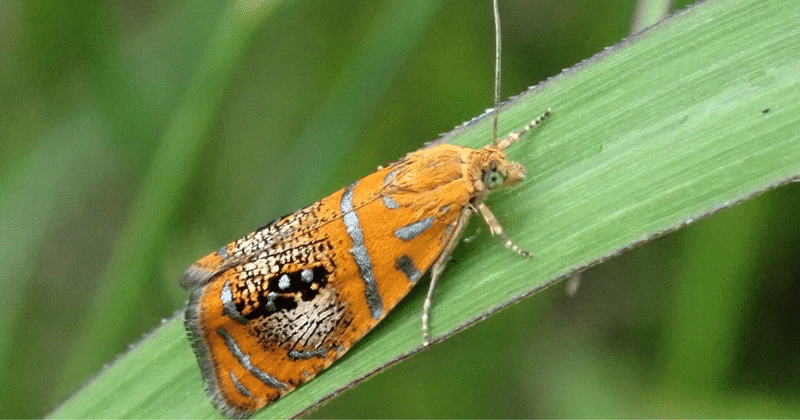

水生昆虫は、大きく分けて止水性(池など)と流水性(河川など)に分かれるが、流水性の一部に、「湿岩性」の昆虫がいる。湿岩とは、流水が薄く広がって流れ落ちる崖の表面のような環境である。このような特異なニッチを利用する水生昆虫が、カゲロウやカワゲラのような原始的な仲間のほか、トビケラや甲虫からも知られている。調査している人がまだ少ない分野であるため、私の探索記を紹介する。

神奈川県央を流れる相模川では

圃場整備された水田にはどれくらい水生昆虫が生息しているのか?

現在国内で止水性の水生昆虫が絶滅の危機に瀕しているのは周知の通りで、神奈川県においても、かつては水田で普通に見られたらしいナミゲンゴロウやタガメが姿を消してからすでに久しい。これら止水性水生昆虫の減少の原因として、水田における強力な農薬の使用や圃場整備による乾田化、中干しの強化等の稲作の近代化の他、水田に付随するため池への侵略的外来種の侵入や護岸強化が挙げられている。このようなネガティブなイメージ

もっとみる