雑学マニアの雑記帳(その10)庚申待ち

枕草子の中には、「庚申(こうしん)待ち」で歌会が催される場面が出て来る。源氏物語など他の古典文学の中にも出てくる庚申待ちであるが、その日の夜は誰も寝てはならぬという決まりがあったらしい。どういうことなのか興味深いので、早速調べてみることにした。

まず基本として押さえておかねばならないのが「十干(じっかん)十二支(じゅうにし)」だ。いわゆる干支(えと)である。十二支の方は、子(ねずみ)年に始まって亥(いのしし)年まで12年で一回りすることで知られているが、年単位だけでなく、日単位でも十二支は対応付けされている。子(ね)の日から亥(い)の日まで12日間で一回りである。一方、十二支とは別に十干と呼ばれる10種類の分類があり、年単位では10年で一回り、日単位では10日で一回りしていく。

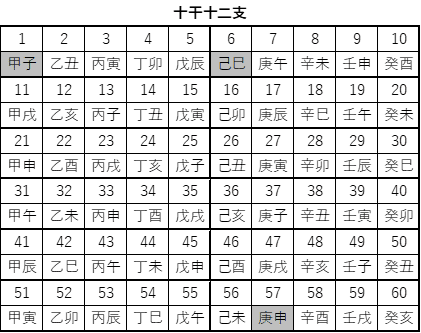

十干と十二支は、組合せて用いられる。「年」でいえば、「甲子(きのえね)」の年から始まって、十干は10年周期、十二支は12年周期で繰り返される。下表のように10と12の最小公倍数である60年で一回りすることになる。言い換えれば、十干十二支は60通りの組合せから成る。生まれた年と同じ干支の年が再びやって来るのは60年後になるため、それを「還暦」として祝うという訳だ。

さて、「庚申待ち」に話を戻そう。表の五七番目にある庚申(こうしん/かのえさる)の日に注目する。六〇日毎にやってくる庚申の日に関連して、平安時代には次のような言い伝えが信じられていた。

人間の体の中には「三尸(さんし)の虫」という虫が住みついていて、人間の行いを監視し、庚申の日の夜に人間が眠るのを待って体から抜け出し、その人の悪行を天帝に告げ、悪行の分だけ寿命を縮めてしまうというのだ。

天帝への報告を阻止する方法はただひとつ。庚申の夜に眠らなければ良いのだ。そのような理屈から、庚申の日の夜には皆が集い、歌を詠んだり宴を催すなどしながら夜が明けるのを待ったのだそうだ。

しかしながら、古典文学の中の庚申待ちの記述を見る限り、寿命が縮んだら大変だという悲壮感はあまり感じられず、60日に一度のイベントとして盛り上がっているようにも見える。週休二日制などというものが無かった時代において、庚申待ちは、皆で遊ぶイベント開催のための絶好の口実という側面があったのかもしれない。

庚申待ちは、平安時代には貴族の間で催された行事であったが、その後、戦国武士の間で流行り、江戸時代以降は、庶民の間にも拡がっていった。昭和の時代になると次第に下火になっていくが、それでも一部の地域では現在も名残のイベントが執り行われているようだ。時代や身分を越えて脈々と受け継がれていることになる。仲間が集って宴を催すための口実を欲しがるのは今も昔も変わらないのであろう。あるいは地域の仲間の結束を保つためのひとつのツールという側面があったのかもしれない。

庚申の他にも、十干十二支の一番目である甲子(こうし/きのえね)の日は大黒天の縁日とされるとともに、十干・十二支ともに一番目ということで、ものごとを始めるには好適な日とされるようだ。また、六番目の己巳(きし/つちのとみ)の日は弁財天の縁日で、金運・財運にまつわる縁起の良い日とされている。

現代では多くの人々は、毎日の干支が何かを意識せずに生活しているものと思うが、酉の市(11月の酉の日に開催)や、初午(2月最初の午の日)、土用の丑の日、といった具合いに、今でも生活の中に組み入れられている日もあるのは面白い。迷信であることは誰もが分かっているのだろうが、鰻を食べる口実を否定する理由にはならないのだ。

飲み食いの口実ならば罪は無いが、干支にまつわる迷信としては、ひとつ厄介なものがある。丙午(へいご/ひのえうま)の年に生まれた女性は幸せになれないというものだ。1966年(丙午の年)には、まだこの迷信が生きており、前年と比べて出生数が25%も下がってしまった。次の丙午(2026年)の年には、もうそのような迷信に左右されることが無いことを願いたいものである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?