『イカゲーム』をデザインの目線で考えてみた

ある日のランチで、クラスメートと韓流Netflixドラマ『イカゲーム』の話で盛り上がった。なんでもアメリカ現地の人の間でもとても人気なんだとか。(ちなみに英語では”Squid Game”と呼ばれている。)

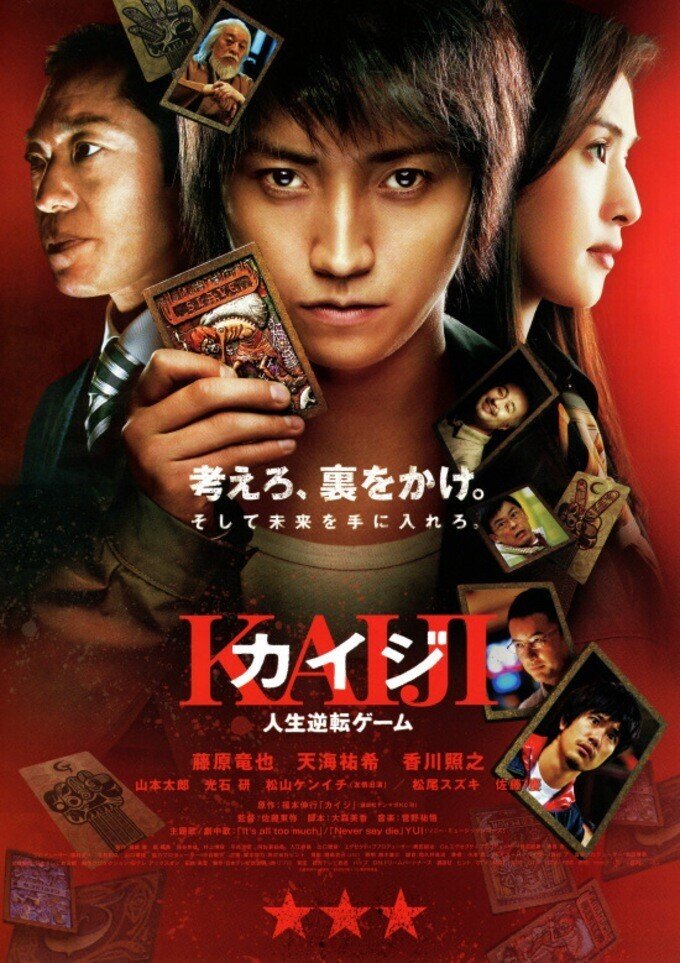

借金、マフィア、脱北者など色々な事情を抱えた参加者たちが、高額な賞金を目指して命を賭けた子供の遊びを行う、というサバイバルマネーゲーム。正直最初は、ストーリー自体は、日本でも『カイジ』や『神様の言うとおり』などの映画もあるから正直そんなに真新しいとは思わなかった。

個人的には私はホラーとエログロ系の作品は、毎度夢でうなされるほど苦手なので、初めて観たときは予想通り、血飛沫や人がバタバタ死ぬシーンで心がえぐられて、その夜は全く眠れなかった。

けれども、『カイジ』が日本国内だけの注目にとどまったのに対して、『イカゲーム』は世界的に人気になった理由がなんとなく見えた気がする。何せ、セットやロゴのデザインがドラマの世界観と合致していて、目から入る情報のインパクトが強い。せっかく今デザインを勉強しているので、気になった点を私なりに解説してみようと思う。

シンプルな幾何学模様を使ったロゴ

もともと「イカゲーム」は韓国の子供の遊びとして知られているようで、丸、三角、四角が書かれたエリアの内側と外側をそれぞれのルールで行き来する陣取りゲームなのだそうだ。そのシンプルな形が、ロゴや謎の集団の衣装、ポスターや最初のOPでふんだんに使われている。韓国語は丸や四角や線など幾何学的なパターンのみで構成されている、世界でも珍しい言語だそうで、その形とロゴの使い方がすごく綺麗だなと思った。

あと、シンプルな形を作中で何度も使っているからこそ、世界中の人の記憶に残りやすいのかと思う。

ちなみにこのロゴを使ったグッズや期間限定の屋内アトラクションも韓国にあるのだとか。

これはカイジの映画のポスター。藤原竜也はかっこいいんだけれども、外国人から観た時に、日本の映画であること以外に覚えられるきっかけは確かに少ないかも。

現実とゲームの世界の色調・コントラスト

それぞれの闇を抱えたゲームの参加者の現実を描くシーンと、浮世離れしているゲームの中のセットの色調が全然違う。現実のシーンは埃や汚れがかかった暗い色が多いのに対して、ゲームのセットはビビッドなピンク、ブルーなど鮮やかすぎる色が多い。現実感がない色使いが逆に今までの世界を遮断している感じがあって、異世界の印象が強くなったと思う。

海外のInstagramでドラマ内で使われていたカラーパレットがあったので、こちらを参照。

一部のセットは、錯覚と数学的なデザインで有名だったエッシャーの作品を模しているのだとか。

改めて、過去の作品をたくさん観てストックしておくこと、その意味や文脈を踏まえて再現することの大事さ、デザインの奥深さが見えてくる。

参照:https://www.archdaily.com/969927/squid-game-minimalist-chic-and-spaces-of-oppression

怖さを引き立てるブラックジョークを交えたデザイン

地味に怖かったのは、ゲームの参加者が会場で、ゲームの参加登録をするための証明写真を撮っていくシーン。明るい女の人の声で、「カメラに向かってスマーイル!」っていう声と共に参加者の引き攣った笑顔を撮影するシーン。

ピンクの証明写真機に、わざとらしいスマイリー、明るい声が、その後に起こる大量虐殺との落差を作っていると思う。ダークなドラマだけれども、細かいところにブラックユーモアがあって、その一つひとつにぞわっとしていた。

こんなに偉そうに分析しておきつつ、やっぱりグロいシーンは苦手なので、実はまだ2話目までしか観ていない。きっと観続けたらもっと発見するポイントはありそうだけれども、どこまで自分が耐えられるか、観続けるべきかちょっと悩み中です…。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?