「副業」と「開業」が気になり始めたら読むnote【イラスト図解の決定版!】

”働き方が多様化している現在、まさに「副業」ブーム。あと「開業」も。そういえば、「副業」と「開業」を区別して使っていますか?”

”えっ・・・!?「副業」も「開業」も同じように使っていたなぁ~”

と「副業」も「開業」も同じように使っていた方は多いと思います。この記事では両者の違いを意識して、今まさに”時流”となっている「副業」と「開業」のご紹介をしていきます。【イラスト図解の決定版!】ということで頑張ってイラスト化しましたので、ぜひ最後までお付き合いください。

1.まずは「副業」と「開業」を区分しよう!

副業=本業と並行してやる仕事

開業=自分自身が事業主の仕事

もちろん「副業」と「開業」の意味は違います。が、両者は互いに排他的な意味を持つものでもないので、一緒に使うケースが多いと思います。そこに「独立」を入れて説明すると、下図①イメージでスッと頭に入りやすいのではないでしょうか?ポイントは「副業でライフジャケットを身に付ける」だと考えています。

詳しくは後述しますが私の場合、2011年に中小企業診断士登録した後、2020年に税理士登録した経緯があります。

中小企業診断士だけの時に意識しなかったけど、税理士登録でとても意識した「開業」と「独立」の違い。上図①では「副業」を「独立の海」に飛び込む「ライフジャケット」に例えました。もちろんライフジャケット無しで独立成功されている方もたくさんいますが「備えあれば憂いなし」ですよね。では次に「開業」について見ていきましょう。

2.お金を稼ぐ前に考える「開業」とは?

2-1.働きながらの「開業」と士業資格の活用

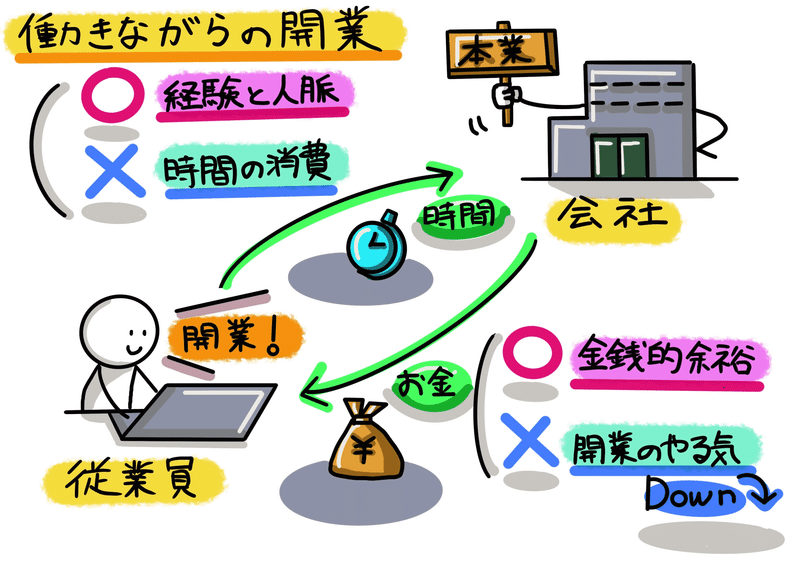

働きながらの「開業」を考えるとき、下図②の通り、ご自身(従業員)と本業(会社側)の関係で整理した方が分かりやすいと思います。

働きながらの「開業」のメリットは、第1に「経験と人脈」。本業での経験と人脈を開業時にでも使えるということです。本業が強みになります。第2に「金銭的余裕」。本業からの収入がある分、開業時に出費を伴うことにチャレンジしやすいといえます。

他方でデメリットは、第1に「時間の消費」。本業にプラスして士業としての活動の時間を作るのは大変です。第2に「開業のやる気DOWN」。金銭的余裕の裏返しで「本業の収入があるから」と色々先回しにしまいがちで、ずっと「開業準備中」になりがちになります。

2-2.ちょっとだけ・・・私の「開業」体験記

2011年の中小企業診断士の登録以降、私は税務が得意な企業内診断士として活動を開始しましたが、財務診断でお客様より税務に関するご相談が。こうして2020年に税理士登録に至りましたが、きっかけは実は「コンプラ対応」だったのかもしれません。

つまり税理士登録していないのに、税務相談をすることによる「税理士法違反」が気になり始め・・・。コンプライアンス対応ということで税理士登録をしました。会社員の税理士事務所開業は大変!!申請書類の社長承認や勤怠資料集め等、所属先からの多大なバックアップのおかげで、開業に漕ぎ着けたというのもあります。

では、なぜこれらの資格を目指したのか?個人的に、中小企業診断士や税理士の魅力は他の会計系の資格と比べて「お客様に直接感謝される」ことが魅力的だと感じています。

もちろん企業経理の立場でも、会計監査や税務調査の大変さ(!!)も分かりますし、彼ら(公認会計士や国税専門官)の専門的な能力の高さも尊敬しています。お互いの立場を尊重することを大切にしていきたいですね。

そして、これからサラリーマンの中で特に人気の高い「中小企業診断士」を見ていきましょう。

2-3.社”内”での「中小企業診断士」の資格活用を考える

なお中小企業診断士の試験範囲は経営全般に及ぶので、企業内での活用の場は多いと思います。

「資格取った?・・・独立して会社辞めるの?」(by 嫌味な同僚・上司)

色眼鏡で見られるのを恐れてか「隠れ診断士」になるのは、もったいないですよね。きちんと見ている人は見ていますので、堂々としたいですよね。

2-4.社”外”での「中小企業診断士」の資格活用を考える

資格を取ると社外でスキルのブラッシュアップを図りたいのでは。アンテナを社外に向けることで、社内の仕事だけでは合うことのない業種や職種の方と連携することができます。

そして何より事業主や経営者と会話できることも大きな財産になるかもしれません。ただし支援のやり方がマズいと「ただの人生相談」になってしまうので要注意ですよね。

note投稿されている士業の方が多いですよね。noteは「どんな情報か(情報検索)」より、「誰が投稿しているか」がより重視される『人検索』だと理解しています。 ゆえに「士業のブランディング」とnoteは親和性が高いかもしれません。ちなみに私は中小企業診断士での「プロコン塾」をきっかけにnote始めました。

3.本業と並行して「副業」で収入確保!

3-1.一緒くたはNG!・・・「副業」の性格

今まで「開業」について説明してきましたが、これから「副業」について説明します。「開業」との違いに着目した「副業」の特徴は?・・・ズバリ「お金を稼ぐ」ことだと思います。でも副業といっても「一緒くた」にできないのではないのでは?!

下図⑧をご覧ください。副業は二極化しているのではないのでしょうか。

高収入のサラリーマンで更なるキャリアアップを目指す人と、生活費の足しにする人の二極化。この2つの性質を「一緒くた」に捉え、大した検討もしないで「副業禁止」している企業と従業員は不幸かもしれません。

3-2.聞いたことある?「計画された偶発性」とは?

「副業」のお話なのに「副業禁止」の話が出てきて、いきなり手詰まり感・・・。そこで心理学者のクランツボルツが提唱した「計画された偶発性」を紹介します。

「計画された偶発性」とは、 個人のキャリアの8割は、当初予想しない偶発的な事象によって決定される理論です。 何をしたいか「目的意識」に固執すると、目の前の「想定外のチャンス」も見逃しかねませんよね。 開業でも一緒。目先に固執せず、いろいろ経験するのが良いかもしれません。

改めて「副業禁止」としている従業員についてどうでしょうか?私個人的には、さすがに「副業禁止」規定に違反してまで副業しよう・・・は絶対に言えません。当然、会社の規則は守るべきです。ただ「副業禁止」の制約条件の中、「情報感度」を高めてベストの活動をする・・・自社の「副業禁止」を名目に「情報感度」を下げるのは勿体ないと考えます。

3-3.副業禁止の趣旨とは?大学への寄付も検討してみた

ところで「副業禁止」の趣旨って何でしょう?私は労務の専門家ではありませんが、以下の3点が会社側にとって気になる点だと考えています。

①副業をやり過ぎて、疲労により本業に支障がでる(労務管理の視点)

②本業で知りえた機密が、副業で漏れる(機密管理の視点)

③そもそも「ルール」なので金銭の授受は慎むべき(そもそも論?)

上の「③金銭の授受を慎むべき」について、大学への寄付の活用も視野に入れても良いのではと考えました。ざっくり下図⑫のイメージです。

先ほど出てきたキーワード「情報感度」。これを高めるには仕事関係だけではなく、学生時代からの繋がりも重要になってくるのではと思います。上図⑫の着想も、大学の同じゼミの先輩との会話で生まれたものです。

大阪に本社がある株式会社アントレプレナーファクトリー(略称:enfac)の代表で、ゼミの先輩にあたる嶋内秀之さんと、同社社員で製作チームの大野真依さんとの3人で上図⑫の「寄付金スキーム」を検討しました。

3-4.副業は「資格ソムリエ」から学ぶ!

最後に「情報感度」を高めるには「コンテンツ」(=商業出版の経験がある著者の先生)から学ぶのも有効な手段ではと考えます。例えば士業の場合、資格取得後に取り組みやすい副業は下図⑭があります。

で、士業資格を検討する場合。士業資格を“刀”に例えると、一本の刀でも使いこなすのは大変ですよね。頑張って二刀流!…だと余計にモタつくかも。 例えば、林雄次さんの「資格ソムリエ」のように刀を使いこなす「自分の型」を持っていた方が強いと思います。私も頑張って精進したいですね。

追記:「#副業開業本」のプロジェクトの告知

林雄次さんは今秋、中央経済社様より「#副業開業本」に係る商業出版を予定されています。私も微力ながら当プロジェクトに参加(お手伝い)している一人です。乞うご期待ください。(※リンク記事はイメージです。)

拙稿noteでも、林雄次さんのご紹介記事を始め、「働き方に関するnote記事」を描いていますので一覧化しました。よろしければご笑覧ください。

<以上となります。最後まで読んで頂き、ありがとうございました。>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?