5月1日 種まきなおし

タネのパッケージは裏面に育て方の概要が書いてあって、

詳しいことはQRコードの読み取り先見てね!って仕様になってる。

で、わたしのようなアホは概要の「ポットに種を撒く。」の文面だけ見て、

「あ~、撒く。…”撒く”、ね。オッケ~!」って感じで、

土の表面にタネを置いて、水をかけて、ヨシ!種撒きました!って

達成感なんか感じちゃったりしてね。

でもさすがにもう四半世紀生きてきてますからね。

「いや、種まきってなんか…、もっと埋めたりするよな……。」って

数日後に怪しみ始めたりしてね。

三日後になってようやく、QRコードを読み取って、詳細を見てみました。

埋めるじゃん!!!!!

あたりめぇだよ……。

てなわけでまき直ししました。

可愛いのがね、土もかけてもらえず地表で寒かったろうに、

キュウリがもうちょっと芽が出てた。

培養土がカップ数に対して少なかったので、

6カップ分は、うちの裏庭の土を入れているんだけど、

そこに”置いておいた”キュウリの種から白くて小さな芽が顔を出してて、

もうキュンキュンだよね。

キュンキュンしながら土かけて埋めたよね。さよなら……。

改めてゴマ、大根、ネギの上方も調べて、

詳しい育て方を手書きでメモ。勉強しました。

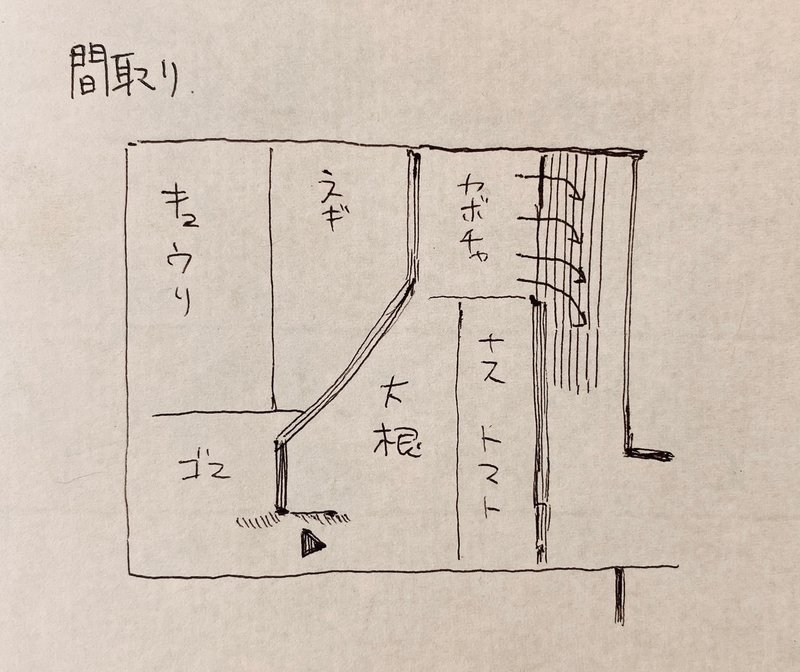

畑の間取りも考えました。

カボチャは、畝の横に敷き藁を敷いて、

蔓を伸ばしていきます。

そういえば多摩美の紙漉きの先生が、和紙の原料になる楮(こうぞ)を育てるついで(?)にカボチャを育ててたんだけど、そのカボチャも貯水槽(?)か何かの格子の上に蔓を伸ばしてた。

あの格子の天井が、敷き藁の役割を果たしてたんだなぁ。

土づくりも「株式会社トーホク」さんのサイトを見て、

バーク堆肥、苦土石灰、化成肥料を用意して行うことにしました。

ポット苗が育つ間に土づくりをやっていきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?