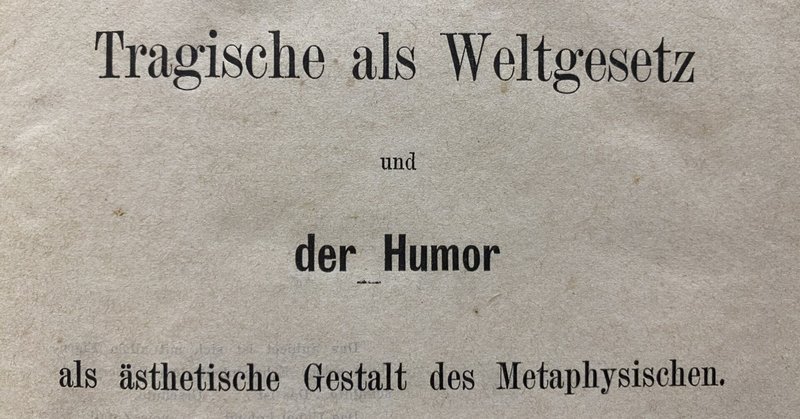

(翻訳)バーンゼン『世界法則としての悲劇的なもの』(3):第一章「悲劇的なもの」第二節

第一章 悲劇的なもの

第二節 倫理的なものの根本的本質における悲劇的なものの条件

我々は、ヘーゲルの思想の弁証法(Gedankendialektik)が悲劇的な個別的主体において意志の弁証法(Willensdialektik)へと移行するのを見たが、同じことが普遍的な倫理的意志規定の分野においても起きている。その二つの領域、道徳(Moral)と法(Recht)は実在弁証法的矛盾に同様に貫かれている。完全な法の実現は、実際に純粋な徳(Tugend)の実践を遂行しえないのと同様に事実上不可能である。

そのような本質の欠陥のために、安心を欲する人間の心は人工的かつ暴力的な埋め合わせを創りだした。物の最も内的な本性が確信と確実性を拒む時に、実定(positiv)宗教と実定法がそれらを保証すべきだとされ、神的な立法者の不動の意志が、大成された立法の規則的規範(statutarische Normen)に関する更なる実践的論争を断ち切る、あらゆる良心の疑義を終了させるべきだとされる。一方も他方も実際に成功していないことは今日では皆が知っている。ただ、法学者はその教義的な(dogmatisch)陳列を、神学者は神の意志の確固たる統一性の主張を放棄しない(※)。高貴で鋭敏なローテ(訳者注:Richard Rothe(1799-1867))は、強情で洞察力のあるヴトケ(訳者注: Adolf Wuttke(1819-1870))の反対像を提供している。ヴトケは、彼の『キリスト教の倫理』において、通俗的な道徳主義者が行う美化とは反対に、異教の地における悲劇の恐ろしさを雄弁に描くことができているが、それと同じ活力をもって、絶対的な和解状態(das absolute Versöhntsein)の承認をキリスト教のために要求している。「キリストにおいて和解された世界はもはや悲劇を有さない」(同書Ⅱ. 38.)。しかし、より詳細に見ると、そのような神の栄誉のために倫理的な世界調和について承服しようとするなら、甚だ非人間的なことを受け入れることになる。なぜなら、そこでは前もって、無数の場合において純粋な人間性の声が沈黙させられなければならないからである。それゆえ、正教的狂信(der orthodoxe Fanatismus)の側からは、自然な良心による倫理的決定ほど忌み嫌われているものはない(※※)。この代償を受け入れられない者は、「教父」(Väter)の道をいとわないあらゆる者に対する地上における幸福の約束を失うこととなる。

(※)敬虔主義の観劇に対する嫌悪はこのことと、多くの場合意識されずにある関連を持つと思われる。また同様に、アウグスティヌスが『告白』においてこれに関して言っていることも同じ関連を持つと思われる。ただし、彼が悲劇的なものの作用を動物や剣闘士の戦いの印象と同一視しようとする時、彼はまず同情(Mitleid)の鈍麻を批判しているように見える。ただし、この同一視は、他の場合にはかように精細な彼の心理学を思うと、本来的な内的経過に関する無骨な誤解に見えざるをえない。

(※※)これを付記するのは正義が要求するためのみではないが、これが書かれた時、(ヘングステンベルクの)(訳者注:Ernst Wilhelm Hengstenberg(1802-1869))『福音主義教会新聞』1877年第16号において、グラウ教授の講演「正義者の受苦」が掲載された。この講演はたぐいなく偏りのない立場によるものに見えるが、結局その意図は単に狭量に正教的であるだけではなく、教会に特有の偏向的なものであることが露わとなっている。これは、この講演の際立った箇所において、実在弁証法的な把捉が、出自からして全く異なる見解とどれほど近接しているかを示すための付記でもある。370欄において、私が同様の意見をそこから拝借したかのようなことが書かれている。「詩が、演劇において他の芸術をその配下とした後、悲劇においてその頂点を極め、全ての人間を最も強力な興奮と活動へと移すために、ついに学問、哲学へと広がっていくようである」。そうして、次の欄においては『現実主義者によるシェークスピア研究』の著者であるフォン・リューメリン(訳者注: Gustav von Rümelin(1815-1889))が、高貴な静寂に清められた悲観主義の実践によって、「美しい」として引用されている。「恐怖と同情、不安と遺憾は、恒常的な調和として考えるべきである。そのため、詩人はこれらの情緒を人工的に刺激する必要はない。詩人はこれらに、我々の全生活感情の背景の、常に少なくとも潜在的にある静的なものとして結びつく。喜劇と快活な詩は、心地よく欺く帳によって物の真の姿を覆い隠す。幸福な結末を持つ悲劇や叙事詩は、より深刻な経過を示し、人生の危険と困窮を我々に迫らせるが、人間の力を暗い諸力に対して勝利させ、世界の経過を半ば隠され、希望に満ちた明りに照らされた状態で我々に対し現出させている。悲劇的な詩は、人生と運命を、不安と同情の恒常的な源泉として真の隠れなき姿において捉えている」。そうして、「ギリシャの言葉」が想起される。「ギリシャの言葉は神の子であり、神はそれらに最高の歓喜と最も深い苦痛を味わわせる」。そうして、次の欄においては謙遜が認められているが、そのような謙遜は信仰深い神の友に備わることが稀なものであり、我々は、執筆者がそこに飛び上がったのか、あるいは、彼にとってはへりくだったのかを知ることができない。「偉大な人間を深淵へと落しこむことは、最高の徳と輝ける特性と、表裏一体に分かちがたく結びつくところの過ちと違反である。悲劇的な罪は、我々の同胞による最も高貴な、最良な、最も愛すべき罪である」。ここで悲劇的芸術が行う第一のことは、「恐るべく、同情に値する没落を、悪質な慰問者がするように、覆い隠し、矮小化し、あるいはそれを減らそうと努めることではなく、むしろ我々の眼前にその全貌を示し、我々を同情と恐怖に深く沈潜させることである。なぜなら、君の目の前で没落する悲劇的英雄は、君より甚だ善く、力強く、立派なのだから」。悲劇的関係を宗教的関係に接続させるため、373欄においてはギリシャ悲劇について次のように言われる。「ギリシャ悲劇は、ここ、下(訳者注:地上)で行われることが、ただ下から昇り現れて、また下へと押し戻されるのではなく、それに天上の諸力が関係していることを示す。それは神ですら逃れられないところのモイラ、またはペプロメネ、アナンケーである」(レーアス(訳者注:Karl Lehrs(1802-1878))『古代の著名な論文集』第2版、207頁以下)。「そこで、アイスキュロスやソフォクレスの悲劇は、地上では解決不可能な謎とともに天上の門を敲き、諸神を超えて、神性の根本原因(Urgrund)の不完全な通訳者としてそこに至る。悲劇は神性の深さについて、諸神を支配する力について予言するが、その力を暴くことは能わない。それはその力自身のみが行うことができる」。そうして、キリスト教解釈学者としては稀な正直さをもって、悲劇の問題における旧約聖書の位置付けについて論じられ、実際に、旧約聖書の地盤においては悲劇的なものに関する余地がないように思われる旨がまさに述べられた後、度々論究されたヨブが、所謂嘆きの詩を引き合いに出しつつ改めて考察される。その結論として、詩編22の「わが神、わが神、どうして、わたしをお見捨てになったのですか」の問いに答えがないように、ヨブは、解明されない神性において鳴り止んでいる(訳者注:問いに答えがないこと)とされる。賞賛に値する力強さをもってヨブの「無罪」が認められ、それに対応して、告発者となる彼の友人の不正義が認められる。「神は、不遜にも神の弁護人となり、神のためにヨブに不利な嘘をつく者を断罪する」(378欄)。そうして、それが単なる試煉であるという説明が不十分として退けられる。「なぜなら、その場合もはや秘密はないであろうから」(379欄)。そこで、予言者の受苦によって、ついにほとんど神秘的と名付けるべき把捉への移行が獲得される。その把捉は、世界の困苦をアブラハムの罪から導き出すという、宗教的な実在的弁証法の最古の形態から遠く離れていないものであるだけ、その把捉の大胆さへの賛嘆を拒もうとは思わない。そこにおいて、教会の正統的な者の口から、極めて驚くべきことに次の二重に逆説的に響く言葉を見出す(381欄以下)。「すでに予言者において神自身が語り、働き、苦しんでいる。神の国では、尊貴が義務を課し(訳者注: ノブレス・オブリージュ)、罪のない者ほど多く罰を受けるという掟が妥当する。我々がこの思想に沈潜し、神が怒ることにより、その対象となる者より神が多く苦しんでいるということを確信する時、神の怒り、神の正義と罰に関する神に相応しい見解を得る。神が人間を創造し、その不服従に死を定めたとき、神は自分自身にそのような罰と苦しみを与えたのではないか? 神は、失われた人の子の創造者、父として、時々刻々に無数に死に行く者の嘆息の合奏、人生の困窮に頽れる者の嘆きと呪詛の恐るべき賛歌を聞かなければならないことを知らなかったのか? 神がアダムとイブに『そこから食べる日、お前達は死ぬ』と言った時、この言葉において自らに死の宣告を行ったことを知らなかったのか?」。実際にこの発言は、実在的弁証法の最も大胆な表現方法をも、冒涜として告発されることから匿うのに適している。この発言が、同様の内在的・一元的な観察方法の、同一の自己叙述である限りにおいて、この一致は偶然以上のものである。「なぜなら、あらゆる悲劇の本来の主体は、人類一般であって、個別の悲劇的英雄ではない」。そうして、この全くの理想主義が、解消できない不協和音、調和的な終止和音を見出せない諦念において鳴り止んでいる。それゆえ、根本においては実在的弁証法と同様に「和解されていない」のであり、諦めの言葉は上に引用したヴトケの言葉と同様に険しい。その諦めは、「自然な人間の性質と正義にまったく反する秘密を究明することへの諦めである。それは、世界の審判者が告発された者、断罪された者のために、神がその被造物のために苦しむという秘密である。我々がその秘密をいくらかでも理解することができる場合は、他の秘密が、小川が大海に没するように没してしまう」(訳者注:他の秘密(das andere Geheimnis)が何を指すか不詳)。それに対しては、慎み深くある中においても、こう質問せざるを得ない:まさにかの対立が二者に分配されるのではなく、矛盾に満ちた自己分裂の統一、同時に非存在者であるかの存在者の最古の根本秘密へと統合されなければならないという洞察の他に、この謎を解く見通しはあるのだろうか?

それによれば、人倫的発展として手に入れようと努められることが、「祝福」が無い(訳者注:原文はUn-"segen"。Segenは祝福、Unsegenは不運、呪詛の意)という形式としてであるにせよ、最も重大な呪いの対象となる。

我々、アーリアのゲルマン人には、他律に対して反抗することが「血」に流れており、我々とセム人(訳者注:Semitenはユダヤ人を指す)との間には、彼らが良心を完全に世界外のものに投射したということよりも険しい隔壁はない。ある者が、シナイからの鞭打ちの脅しがあるという理由のみでしか善い行いをしないことが、奴隷の心情として我々を最も憤慨させるのであり、卑劣なものが崇高なヒンドゥーの本性を自身の下劣な汚れにあえて引きずり込もうとする時、瀆聖に対する深い人倫的憤懣が反応する。中国の遵法性を除いて、モーセの立法の名に結びつく倫理ほどに、出自からして鋭く際立って規律的な、あらゆる自律から見るからに遠く隔たった国民倫理はない。それゆえ、我々がモーセの立法とそこから流れ出る道徳体系において、他の素朴な宗教がそれについて何も言わないところの、ただ硬直した一神教の基盤において、自らの権利に極めて欲深いヤハウェという形態でのみ獲得できたものを明白に見出すことは何も意外ではない。それは、倫理的要請の正統性への問い自体が神的権威の侵害として、神の掟への違反として斥けられ、倫理的基礎に関するあらゆる思案、疑い、研究が、人跡未踏の「至聖所」の近づきがたい秘密への干渉として禁止されるという思想である。そうして、「偶像や、何らかの似姿を作ってはならない」というユダヤの禁止と、覆い隠されたサイスの形姿の近づきがたい秘密との類似性は、近年のエジプト学者が強調したところのものであるが、その類似性は十戒の二つの文を想起させるのに相応しい。それは絶対の卓越性を宣言する冒頭と、第一の石板の最後の表現である:「そうすれば、あなたは長く生き、主があなたに与える国において、幸福になるだろう」(この表現は、ルターによって採用された「エペソ人への手紙」第6章3の意義深い省略と比較できる)。我々がこれを次のように書き換えても、許容されない拡張や、大胆な論理的敷衍の咎を負わないのは確かである:古代の伝統を迷わず堅持し、古代と現代世界の轍を前進し、道無くして自己の思惑により信仰なき心の暗闇に彷徨する者の不幸に陥らぬよう、独自の道を行こうと欲してはならない。

すでに他所で述べたが、それに応じて、真のイスラエル人と、彼に厳格主義的な杓子定規において比肩する者は、義務の衝突について何も知らず、彼にとっては義務の道には「湾曲がない」。彼の高度に発達した幸福論的本能は、最も縺れ合った因果関係をも眼前に明確に解きほぐす能力としての類なく鋭敏な理解力と手を携えているが、その本能によって、シナイの教育を受けた民族は、世界の進行から何を予期すべきかを正確に知っている。その際、自己の利益を逃すことはなく、危険を回避し、ダーウィン主義的に(訳者注:自然選択によって)高められた狡猾さの確実性をもって、この民族は、極めて粗野な利己主義と、極めて繊細な慎重さという岩礁の間の水先案内をするのに適しており、毀損された慣習の集合による反撃を警告し、そのような半ば迷信的な利口さによって、より自由な性質の精神を感染させ、その確信を崩すことができたのである。これは人工的な心の分裂であり、それは自然な分裂の苦悩を内的に倍増させるのみではなく、外的にも分裂の結果を堅い節へと縺れさせる。そこで、自律と他律の間に新たな、さらに強度のある衝突が生まれる場合が起こりうる。そのとき、「教父のあり方」からの乖離に復讐する報復の腕が伸び、そこで脅かされた「正義」は深く悲劇的なものとなる。そのときこの「正義」は「罪人」を捉えるのであるが、それは、彼をそれまで軽視されてきた「権威」の規則に従った生活へと連れ戻そうとする瞬間においてである。そのとき、自由な者が、俗物的道徳の素晴らしく市民的な実直さの地盤に退こうとすると、悪い報いを受けることとなる。そうして、傍観する公教要理の信者にさえも「守護神のカインの印」(訳者注:原文Cainsstempel des Genius。Geniusには天才の意もある)が幾分か理解できている。なぜなら、彼らの「健全な原則」に従えば、偉大な者の中の一人が、卑小なことにおいて彼らの一員となることを否認はできないが、しかしそれがその者にとって正しく、真実に人倫的なことではないという予感を彼らが持つからである。なぜなら、そうすることが、あらゆる人倫的行動の前提からの離反を含むだろうからであり、その前提は、「あなた自身に忠実であり、日常の息子(訳者注: 一般人)にのみ祝福をもたらすところの現実との妥協から離れよ。なぜなら、その息子達は現実に対する完全な信頼を持っているが、彼らは、月並の従軍者のための軍用道路から離れ、他の道を踏破するべき使命を受けた者への呪いを倍化するからである」というものである。それら信者にとっては、偉大な者が、誰もが行く道に折れることは、「健全な者」のために留保された領域への干渉である。そして、冷静な審判者は、自己の尺度に従って量りつつ、それを本来は「全く適切だ」と評価すべきでありながら、その評価を下すことができない。なぜなら、「我々にとってはそれが妥当するが、彼には当てはまらない。一つのことが誰にでも適する訳ではないから」という感情から離れることができないからである。そうして、この「例外者」にとっては道徳も(訳者注: 一般人のものとは)別のものとなる。帰郷者に対するこのつれない拒絶は、そのような憐れむべき者の悲劇的な孤立化を完成させるものである。彼は、自己の内に安定を失い、彼には永遠に縁遠い他律という脆い支えに縋ることもすべきではなく、することもできない。そうして、彼は誰からも理解されることはない。なぜなら、かつて彼のより自由な飛翔を驚きの目をもって追い、「彼は、我々が理解できなくても、何を為すべきかを知っている」という信頼において分を弁えた者達が、彼において混乱しているからである。そのように、合法的規則を求めて母国に帰還した難民(réfugié)にとっては、醒めたまま首を折る(訳者注: 落命する)ことを欲しないなら、夢遊病者のように目を閉じて前進する外はない(※)。

(※)抽象という揺れる綱の上で、具体的例示という平行棒なしに安心を感じない者は、上述の普遍的特徴付けを、グツコー(訳者注: Karl Gutzkow(1811-1878))の『ウリエル・アコスタ』という「特殊の場合」と対照されたい。

明らかに、これはすでに倫理的対立の特殊の形式であり、新たに生じた責務が、抗うことのできない行動を要求する限りにおいて、忠誠が忠誠に反しており、良心の救いを静寂主義において見出すことができないように規定された形式である。そうして、あらゆる逡巡がすでに義務の不履行となり、悲劇的な「罪」が片足で止めてはならないこと(Nichtlassendürfen)を、もう片足で為してはならないこと(Nichtthundürfen)を踏みつけている。生へと一歩一歩踏み込むことが新たな要求とその縺れをもって我々に絡みつくとき、諦念の自由さえもがその終りに到達している。絶対的な無為によってそこから逃れようとする者は、それが心の平和を回復させないことを経験する。一方のみを満たすことができ、両方を満たす可能性が許されない二つの義務の間に立つときは、良心無くして、躊躇なく分裂を強引に突破する者のみが楽でいられる。なぜなら、分裂は誰もが、ゲーテのイフィゲーニエ(訳者注:『タウリス島のイフィゲーニエ』)さえもが解消することができない(なぜなら、舞台裏ではトアスの苦悩は続いているから)。審判する世界はいつでも、二つの義務の内、その傷口から悲劇的な嘆きの血流が流れ出す義務のみを見ており、悪性の亀裂を生じさせた者に対して石を振り上げている。そうして、その上にさらに「運命」が、内的な苦悩にも悲劇的外観が欠けないようにしている。なぜなら、「あらゆる罪は地上で報いられる」からである。我々は、宿題を二つの矛盾する文法によって書き上げなければならない生徒のようであり、どちらの文法に従っても、一方に違反したために、まったく一様に「失敗」(blunder)として評価される。そうして、「罰」からは逃れることはできない。世界史と詩が証人である。

説教のみをすることができ、それのみを欲する者がいつも最も安逸である。義務の衝突が発生したことにより、責任性が誰にとって重荷となっているかをまず突き止めることで、彼らは決疑論的な決断の混乱から逃れている。しかし、同時に二つの両立できない責務を引き受けたことが軽率な不注意であったことを私が知っているとしても、それによっては何も為されていない。衝突があれば、それは解決を要求する。そうして、恐らく二つ目の責務がその生起からして道徳的な性急という瑕疵があるのだろうということは確実な基準とはならない。なぜなら、それによって(訳者注:新しい責務の不履行によって)引き起こされる危険は、日付が古いために結びつきが緩くなった関係(訳者注:古い責務(の不履行))によって引き起こされる危険よりも得てして重大となるからである。まずは、同様の本質的な現実性をもって二つの関係が相互の否定を伴って交錯しており、一方の忠誠が他方にとって仇敵(蛇蝎のような憎悪)(訳者注:原文はTodfeind(spinnefeind))として相対しているという事実を認める必要がある。

そこで、不安になった良心が、あるいは傷つけられる者にとって、どちらの側により大きな災難が迫っているかを測るために、計算する悟性に呼びかける。しかし、道徳的関心を不確実な蓋然性に基づけることが許されるのだろうか? あるいは、自己を二つの義務に分配し、それぞれを半分だけ満たし、すなわち、双方を半分だけ毀損しようとすることでより多くの安心が保証されるだろうか? 外交官の良心はより賢く、他人に全責任を転嫁できる瞬間が待ち得られるまで巧みに切り抜けることによって板挟みを脱する。そして、刑事の才ある者は、刑法の基準により、どちらの「加害者」(laedendis)が自発的に衝突の発生に関与したか、どちらが「まったく罪のない」一方であるかを捜査しようとするが、残念なことにそれによっては純粋な正義を満足させることはできず、また、どちらの当事者がより「品位があるか」(würdig)(訳者注:「相応しい」という意味もあるため、どちらが無罪放免するのに相応しいかという旨も含むか)を尋ねるという、「公正さ」(Billigkeit)が優先するところの抜け道によっても同様に満足させることはできない。そこで、そのような対立の和解可能性を疑い、こう叫ぶものがあるだろう:「ああ、人間の弱さよ!」(o fragilitatem hominem!)、あらゆる支えのなんと脆いことか、我々の倫理的判断のあらゆる尺度がなんと当てにならないことか、世界と我々は不運な否定性の解きほぐせない節でしかないという恐るべき真理の他に、いかに何物も真ではないことか!

帰責性を衝突の根源にまで押し戻し、その帰責性に「あらゆる倫理的衝突はすでに先行する罪責の地盤に生じる」と言わしめる方法は、それが正しい限りにおいて、生存自体が責任として、生まれたことが罪として見なされなければならないという命題において、また、あらゆる精神病を自己の意欲による責任ある結果と同一視する直感において直近の類例を持つ。両者には、神の意志について疑わず、義務の探求自体が義務となったことを啓示信仰からの離反への逃れられない罰として認識する教義的自己確信と接触する点がある。エデンの園においては禁止は単純で一義的であったが、「何が善で何が悪であるかを知ろうと欲した」者が無垢の楽園から追放されて、その差し出がましさを不確実の苦悩によって償っている。そうして、悲観主義の正しさのためには、我々の存在の秘密に満ちたものの意識が、永遠に満たされない「形而上学的欲求」の刺すような空腹感として我々に据えられているという呪い以外の証拠を必要としない。その欲求とは、我々が迷い、何が我々の義務なのかを疑うことができ、我々が義務を有しているのか、義務を求める必要があるのかを懐疑的に尋ねることができるようになりたいという欲求である。

なぜなら、倫理的懐疑の単純な決定論がすでに門扉を開いており、実在的弁証法的な決定論は完全にそのようであるからである。しかし、ここでは他所よりも正当にこう言われる:表面的な知識は倫理的なものを減少させ、より深い洞察は倫理的なものの不動の根柢まで突き進む。なぜなら、実在的弁証法が世界の倫理的意義深さを断念しようとするなら、前もって自己を放棄する必要があるだろうから。実在的弁証法が依拠する「意識の根源事実」(Urthatsachen des Bewusstseins)は、まさに倫理と宗教がその柱を据えるところのものである。倫理的衝突が、極めて利口で繊細な決疑論者の刺激的に案出されたおとぎ話よりも多くを意味する者は、実在的弁証法にとって、坑道に刳り貫かれた悲劇の地盤が探索せずとも開示するよりも豊かな鉱脈は開発できないことを知っている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?