インフラとしてのジャーナリズム

社会のインフラとしてのジャーナリズムに強い関心(特に調査報道をサポートしたい)を持っておりまして、いまはインターネットの理想(多様な個人をエンパワーする)をWeb3が実現する可能性を感じてコミュニティで学ばせていただいています。

「社会のインフラとしてのジャーナリズムに強い関心(特に調査報道をサポートしたい)」

そうなんですね。

私は、退職後の約20年のネット環境の変化の中で、気になっているテーマの一つが、まさにこのことです。TVや新聞からの情報が「ジャーナリズム」という無意識の日々。

でもこの「インフラとしての」ということがなんとなく気になりだしたのは、フェイクニュースというものが、騒がれ出してからのような気がします。「どうすれば、なるべく正しく、有意義な情報に近づくことができるのだろう?」と考えるようになりました。

「報道が民主主義としてのインフラ」は、多くの人たちが強く同意することだと思います。私には、まだまだ知識が足りませんが、石戸諭氏の「ニュースの未来」を読み、「こういう取材を、ちゃんとされている方がいるのだ」と感動し、その後いくつかの著作を読みました。技術の進歩で、「報道」というものがどのように、進化・変化していくのかに、とても興味があります。これからもよろしくお願いします

「ジャーナリズム、調査報道」が民主主義のためのインフラであると思うが、そこがいま危機に瀕していると思うと言う彼女に「インフラとしてのジャーナリズム」という表現を教えてもらった。

自分が目にしている情報が、本当に狭い範囲でしかなく、多くの何かが隠されていたり、私たちの目が向かないようになっているのではないかと思い始めていたし、私にとってとても大切な情報が、TVからではなく、ネットからであったことが、続いたりもして、「インフラ」という言葉に「ナルホド」と深く共鳴したのだと思う。

この言葉を教えてくれた彼女も、まさに「調査報道」の重要性に関心がある人。

私もこのコミュニティに入る少し前に、石戸諭氏の本に出会い、感動したり、教えられたりしてたので、テキストチャットで少しお話出来ただけでも、とてもうれしかった。彼女もこの本を知っていた。

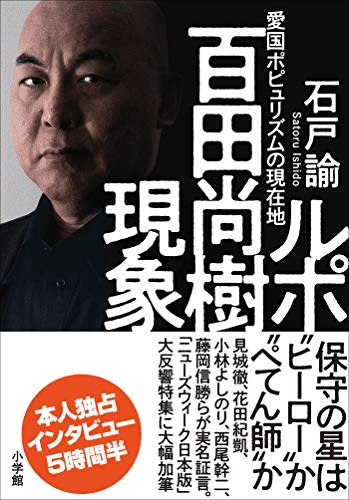

そして、次に読んだのがこれ。

実はこの本、私にとっては実に興味深々。百田尚樹氏の本を読んでないし、SNSもやらないので、彼の言説をよく知らなかったが、この人に至る「現象」の起点となる、小林よしのり氏らの、いわゆる「新しい歴史教科書をつくる会」に関しては、退職した頃に盛り上がっていた話で、「よしりんファン」の私は、興味を持って観ていたから。

「権威よ死ね!」━━ 小林よしのりの代表作『ゴーマニズム宣言』シリーズを貫くコンセプトである。ここでいう権威とは知識人や大手メディアのことだ。今でこそインターネット上で「マスコミ」という言葉が広まり、反マスコミは当たり前になったが、当時はインターネット以前の時代で、マスコミの権威は今よりはるかにあった。

今、再度本を見返しながら、「『ゴー宣』のコンセプトって、これだったのね」と。

そして、石戸諭氏の取材対象者が、「本当にこれだけの人に会えて、取材出来たんだ!」という驚きを持って、読んでしまった。

大きく技術が進歩するこの先の「ジャーナリズム」とは、誰が、どのように担うものなのか。web3の技術が「ジャーナリズム」を支えるのか、それとも混沌。

「高い知性と、真実を愛する心と、発見された真実を守ろうとする意志と、正しい方針を責任をもって貫ぬく実行力と、そういう人々の間のお互の尊敬と協力と──りっぱな民主国家を建設する原動力はそこにある。そこにだけあって、それ以外にはない」(P147) やはり、〝ひとりひとりが賢明にならなければ、民主主義はうまくゆかない〟のです。」

「ひとりひとりが賢明にならなければ……。」それは解る。

でも、長く「ジヤーナリズム」が機能していなかった。(メディアがネットに移ってきた今、私は、それまでのメディアが伝えた世界とは違う世界を見ています。)

そしてまだまだ、情報は足りないし、多くの人に届いていないように見える。ならば、一部の勇気ある「未来を見通せている人たち」が、今の技術を可能な限り説明したり、この先の社会がどうあるべきかを伝えようとする「インフラとしてのジャーナリズム」の方が先に必要なのではないか。

(難しいけど)

これからの新しい技術や未来社会の有り様を、誰が、どのように伝えるのか。

しかし最近私は、ジヤーナリストが取材し、メディアが伝えて合意形成を図るということにはもう限界を感じている。

話し合って決めるということが、ここまで複雑な世界になるともう不可能としか思えない。

テクノロジーが予測する未来……。私はその未来を見てみたい。

(文章書いてて、疲れた😅)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?