不条理とは何か

不条理の演劇とは何か。

イギリスの演劇評論家のマーティン・エスリンは、彼の著書<不条理の演劇>のなかからその歴史や背景について詳しく分析していることがわかる。1950年代のヨーロッパは、2次にわたる世界大戦を経て、人々の心から理性主義、合理主義、神様への信仰心など以前からあった最も崩れがたい信念が崩壊し始めたということが蔓延していた。それは、哲学者であるニーチェが<神は死んだ>と宣言したとともに、今まで自分たちが積み上げてきた人間としての尊厳が奪われ、戦争の絶望感や悲惨な光景に圧倒されてしまったと言っても過言ではない。

そこで、1950年代からのアートで見られるのは、その以前からあった事実に基づくものがよりリアリスティックに語られるか、あるいはその現実を否定し、全く違う価値観を描くことであった。こういったアートムーブメントから出てきたジャンルのひとつがダダイズム、シュールリアリズム、象徴主義、不条理演劇などがある。

1966.4.8 アメリカ雑誌《タイムズ》のカバー、当時神学者たちの間で「神」についての論争があった。

不条理演劇は、フランスのアルジェリア出身の作家であるアールベル・カミュや哲学者ジャン=ポール・サルトルなどが考えた<実存主義>に基づいた現代演劇ジャンルである。実存主義は、世の中のすべてに対して懐疑的な思想を持って、人間や物事を”意味のない世界”に放り投げられた存在であり、この答えのない不条理な宇宙の中でたった一人の我々は”異邦人”だという思想である。

不条理演劇は、古代ギリシャから現代のテレビに至るまで常に続いてきたリアリズムドラマ(アリストテレス劇)の法則に全く従わない構造をとっている。辻褄が合わない話、何も起こらないかもしくは何もしていないプロット、言葉遊びの連続、異常な行動をとるキャラクターなど何一つもその理由も動機も分からないものの、それを書いた作家さえ何故そういうふうな話が出来上がったのかも確実ではない、まるで無法地帯のような戯曲である。

アールベル・カミュ (Albert Camus, 1913.117-1960.1.4)

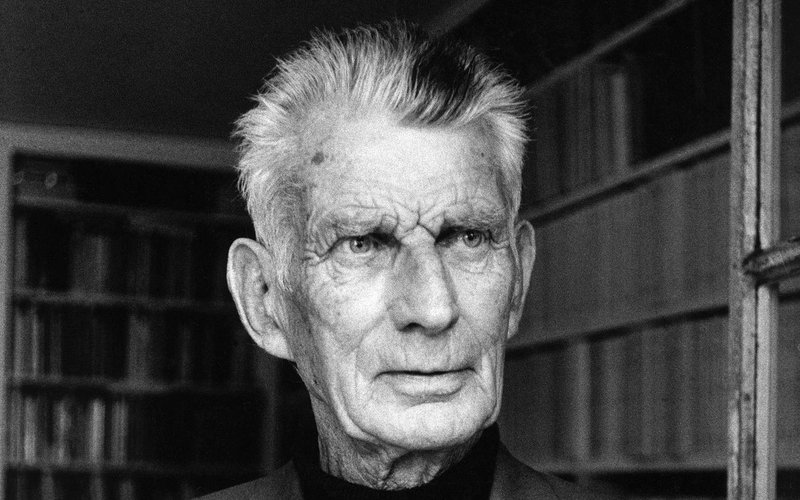

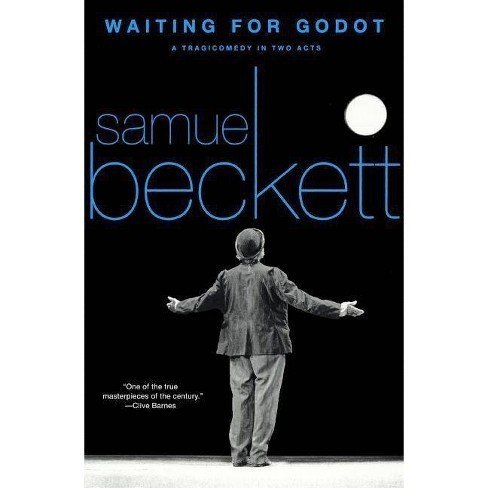

サミュエル・べケット (Samuel Beckett, 1906.4.13-1989.12.22)

ただし、不条理演劇の作家たちが信じていたことは、現実は我々が思っているほど意味が取れることに囲まれていないという真実である。それは、この世界はもっと理不尽なことや非論理的な事件に満ちていて、人間は結局その事実に向き合わなければならないと強く考えている。人ならだれもが幸せな人生を送ることを願っているが、戦争や病で一晩で死んだり、大切な人をなくしたりすることもある。

いつかみんなは死ぬが、人と出会って話したり、心を交わしたり、離れてしまったり、眠って、仕事に行って、また戻ってきて、悩むことを一生繰り返す。我々がこのような生活を送り続けられるのは、そこに疑問を抱いていないからである。もしある日、”私は何故生きていて、こんな同じ生活を送らなければならないのだ”と気付いてしまったら、その人はその以前の生活には戻れなくなるかもしれない。

サミュエル・ベケットの著作<ゴドーを待ちながら>のなかでは、二人の浮浪者が田舎道の真ん中で”ゴドー”という人物を延々と待っているだけの話しだが、自分たちが何故その人を待たなければならないとか、その人がいつ来るのかについて何一つも分かっていない。ずっと同じことを繰り返し、その理由もはっきり分からず、ただただ”待つ”ことしかできない。これに関しては様々な解釈が存在するが、<いつか来る(はずの)死>を待っている我々の姿を丸裸にして舞台化した作品と読み取ることもできる。

実は、<偉大なる人類>と成りすましている人間は何一つも分かっていないかもしれない。

実は、我々はただ<死>に近づいていくのかもしれない。

実は、人間は何の理由もなく、動機もなく、一生の間時間の無駄を繰り返している価値のない存在なのかもしれない。

と、不条理演劇の作品は語っているのである。

カミュが言った<究極的な哲学の問題は自殺>という論点は極端な話かもしれないが、ここで注目すべき点は<人間がやっていることはすべてくずだ。無駄遣いだ。>とかではなく、<自分たちが今まで必死になってやってきたことがそこまで重要じゃないかも>という考えである。つまり、社会的地位、スキル、資本、人間関係などはコスモス的(全宇宙)な思考で見ると、大したことではないということだとも言えよう。

ベケットや別役実などの不条理劇作家たちが、その作品で裸舞台をよく使っているのはこのような状況を認識していたからではないのか。何もない一本道、そこに立っている人間ではないが人間と一緒に生きている(時代性を持つ)もの、そして人間。こうして空間・時間・存在、つまりひとつの世界と呼べるものが完成される。

私が不条理演劇を見に行くと、既視感を感じ取ることが多い。多分それは私が日常の中で<現実>だと信じていた何かが、ある日(特に夜)、心の片隅のなかから、ふっと、<私は何故生きているの?>という自問が遡ってこようとするときに似ているからである。それは、答えられないひとつなので、日常生活のなかでは心を開いて覗いてみることは中々難しいけれど、観客としての私は思い存分、その真実に一歩先進していく感じがする。

コロナの真っ最中の今の時期になって、特に人と接することが少なくなってきたので、一人で部屋の中で悩みこむことも頻繫になるはずなのだが、不条理演劇のテキストこそ我々の今の気持ちをもっとも表しているアートではないかと思う。

それで、今日もまた、何かを、誰かを待ちながら、

明日の、明後日の自分を、

会えなくなった恋人の顔を考えながら、

<ゴドーを待ちながら>読む。

最後に、ウラジミールの台詞で文章を終わらせよう。

”眠れば、人は夢を見るであろう。”

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?