記事一覧

しっかりnoteを書いていこうと思う。

最後の更新からしばらく経ってしまったがなんとか生き続けている。500m美術館での展示が終わってから抜け殻みたいな生活を送っているが、軌道修正中だ。

展示開始と同時期ぐらいから某団体に潜入して"何かを崇めたてる構造"を観察していたが本当に身体と合わなくてなににも手がつかなかった感じだ。正直、節目の時期に潜入できたことはよかったと思っている。後々の制作にプラスになるかもしれない体験ができた。ただ、そ

丁寧な草むしり@500m美術館(札幌)

札幌で開催中の企画展「emerging artists 2023」が始まって1ヶ月ほど経ったので今回の展示について書いていこうと思う。

今回展示している作品は昨年に発表した「丁寧な草むしり」のシリーズで2作目にあたる作品だ。

展示を構成しているのはプリント作品ではなく、他者にむしってもらった生の植物を使用した。

元々、この作品のスタートがレンズベースだったので、表層だけ見るとシリーズと言えるの

脱力化への肯定と協働。

自分にとって不要な人間はむしり取り、居心地のいい人間(都合のいい人間とも捉えられる)を植え込んでいくことで庭を構築していく。というスタンスでこの1年ほど制作しているが、最近はどうにも他者との関係性、つまり構築された庭がネットワークのようになっていくのではないだろうかということを考えている。自己(ここでいう自己は書き手である私自身)が置き去りになっていっている感じが否めないのでここに記しておく。記す

もっとみる色付きの眼鏡を作った。

作品とか生活とは異なるトピックですが、きっと同じような悩みを抱えている人の参考になれば。

2023.5.21 追記しました。

■■■

生まれた時に神からのギフトとして両手足に脳性麻痺と定形発達ができない脳を贈られた。神とかは信じていないけれども、きっと気に入られなかったのだろう。

両手足に関してはカメラマンができる程度には問題ないのであまり不自由していないのだが、定形発達ができない脳には苦労

準備運動と助走のタイミング

生活するにも作品を作るのにも助走のタイミングがあるはず。それ以前に準備運動か。

私の場合は準備運動をせずに助走から始めてしまって身体の節々を痛めてしまい、助走というよりかは歩きながら色んなところを彷徨っている感じは否めないが。

準備運動をせずに走ってしまったからか、走りながらストレッチをしているのが現状なのだけれども、一度立ち止まって準備運動をしたいなと思う事が増えてきた。歩きに等しい速さで走

最近読んでいる本と作品について

写真の扱い方について年明けあたりから考えているのだけれども、なんとなく方向性が見えてきたような気がする。フルッサーの「写真の哲学のために」が効果的だった。これまで私の思考が写真サイドだったのも原因であるのだが、とにかく写真の枠の中で何かをしようとのたうち回っていた。

今の今になって考えると写真の枠で何かをしようとしている人間が「辞書」の制作であの本自体が写真装置であると認めている(crevass

庭が写真行為という認識

これまで草むしりが写真行為、むしり取る行為と認識していたが、そもそも庭自体が写真行為なのでは無いかと思えてきた。

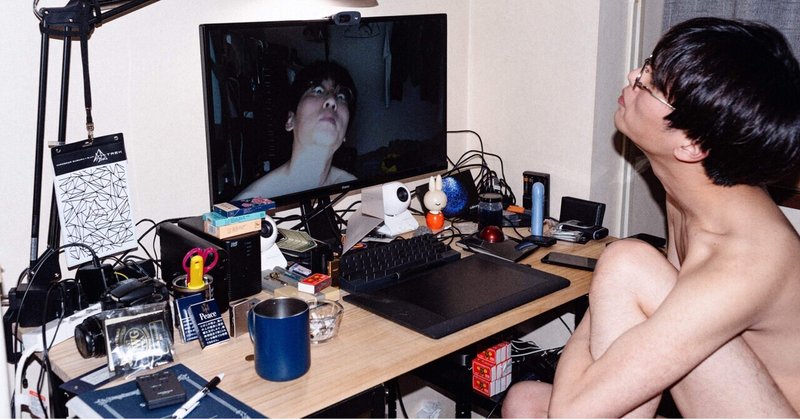

部屋がカメラオブスキュラだという思い込みあるいは認識は横田大輔さんがしていたが、それに結びついているのかもしれない。

部屋が完全にプライベートな空間、つまり、作家の作為のみで成立する写真(横田さんは部屋の中で意図してエラーを起こしているが)とは少し離れているが、庭もそれに近い要素を含

複製を得る満足感と思考させない力

全くnoteが進まない。というかここ最近は本すら読めていなかった。多分写真を撮らないといけない強迫観念に襲われていたからだろう。

そもそも写真を信じていないはずなのに何故画質とかにこだわって機材選びをしているのかと自分でも本当に不思議だと思う。カメラを介した画像の取得は趣味でしかないと考えていたが趣味だと言っているものを作品として提示するのは極めて失礼だろう。きっとまだ心のどこかで写真行為そのも

見せかけている=フリ

文章を書いて公開するのは限りなくアウトプットに見せかけたインプットだと思う。というか文章を書くことに時間を割くのが疎かになっている作家が多い気がする。作品だけを作っていても単なる成果物に過ぎない。成果物にコネクトする文章があってようやく作品と認められるのではないかと思う。

成果物を作るだけに比重を置いてしまう作家が多いから文章まで外から引っ張ってくる作品も出てくるのかもしれない。よくないとは言わ

写真は変化を拒む装置。

"むしり取る"為にフラッシュを使うようになったがどうにも頼ってしまっているような気がする。アンチフォトジェニックなので別にいいと言えばそれまでなのだが、パターン化しているように思う。最近はフラッシュを焚く日常写真が一つの流行りなので、流行りに乗っかっていると解釈されてしまう可能性があるのも危険だが、あまりにも撮影がパターン化している気がする。

一つの種類の表現は危険だと友達と話したが、私も一つの

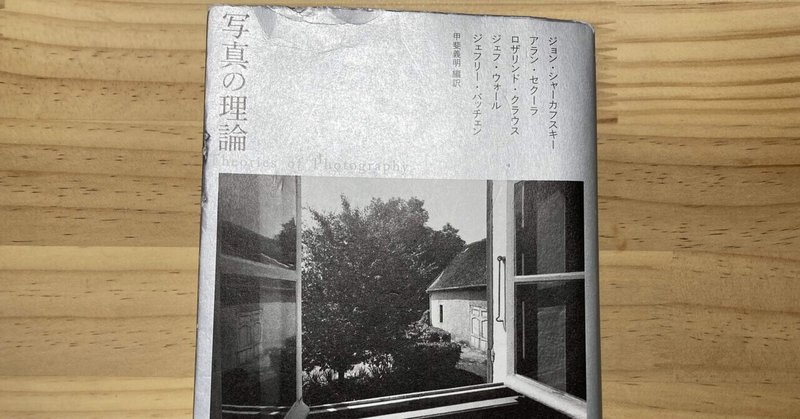

写真の理論を読み終えて。

やっと写真の理論を読み終えた。常に持ち歩いていたのでボロボロになってしまった。読んでいて個人的に残ったところを書く。

・ロザリンドクラウス 「写真の記号的作用。写真が現実に対する痕跡」→シンディシャーマンの作品の引用で「ありそうな場面、いそうな人物を作り出す」既にありそうな場面の複製を作る行為の中にセルフポートレートの存在が気になった。複製物の中に自身を入れることで自己すら記号化するのだろうか。

本能的な欲望と制作。

自分の作品がなんとも男性的だと気付いて吐き気がした。「丁寧な草むしり」では他人を自分のフィールドに落とし込んで植え付けるわけなのだが、それって性行為における男性の行動そのものと繋がるような気がする。他者の思想を奪い、私の思想を押し込んで植える。そして植えられた人間が各々庭を作り上げる。つまり、種を撒くわけだ。書いていて既に吐き気がするのだが、無理やり"性行為に持ち込む=犯しました"と宣言しているみ

もっとみるzenlyの終了から見る既存のコミュニティからの脱却。

zenlyがサービス終了するらしい。一回使ってみたいなと思っていたのにタイミングを逃してしまった。位置情報の共有と書くと響きはいいが、常に他者の行先を知りたいといった"他者との関係性の数値化"の先を行ったメディアだったのだろう。やはり他者の現在あるいは現在に限りなく近い過去を知りたいのか。

実際SNSはどんどん過剰に人間の表層が浮き彫りになる一方だ。煌めいている生活やこれまでは黙認されていただろ