祖母のハンバーグ

「家出してきた」と祖母の家に乗り込んだのは、二月の終わり。暦は春に移ろうとしていたが、高校三年生の私にはその気配がまるでなかった。

「あれ、来たのかね」

「うん。ばあちゃん、元気そうだね」

そう。七十を過ぎ、青白い、太った女性にしては。

「ママが、こんなのよこしてきた」

玄関で立ちすくむ祖母に、私は靴も脱がずに手紙を押し付けた。

「『大学受験、ほぼ全滅ね。残るは国立後期。同級生との再会が後ろめたくなる大学に行くくらいなら、浪人しなさいね』……?」

彼女は手紙を持ったまま、私を眺めた。いつもながら表情を欠いていて、何を考えているかまるで分からない。

「ま、上がりん。何食べたい?」

「ハンバーグ」

祖父は無言で立ち去った。玄関に残された私は、真横に置かれた鏡の自分と目が合った。不機嫌を絵に描いたような女子高生が映っていた。

居間では祖父が夕方のワイドショーを観ていた。彼はテレビに話し続け(「この犯人はひでえなあ」「お、カツオか! うまそうだ」)、隣に座る私は、言葉たちを通り過ぎるままにしていた。この家が好きだった。誰がどこに受かったという声の届かない、世界から切り離された家が。ぱちぱちという油の音が控えめに響き、肉が焼けるにおいが漂ってくる。ささくれだった心が和らいでいくのを感じてた。

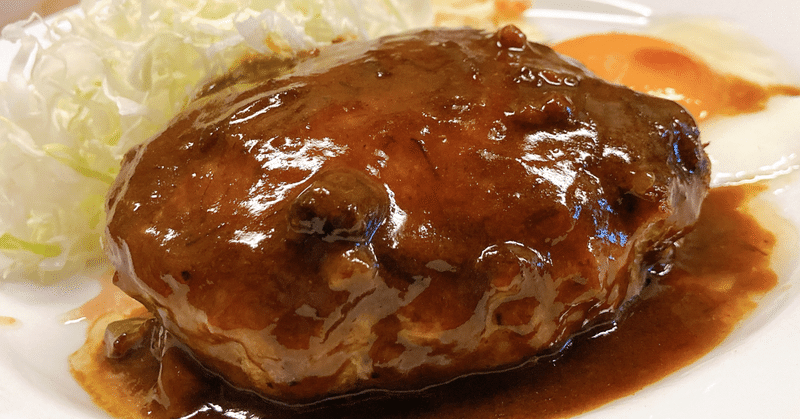

番組が切り替わり、祖父が「ちょっと便所」と席を立った時。テーブルに山盛りのハンバーグが置かれた。肉厚の「映える」ハンバーグと違い、本体はぺらぺらに薄い。しかし上には大量のデミグラスソースがかけられ、もくもくと立つ湯気とあわさり、毒々しい魅力を放っていた。まるで『家出』という罪の味を、たっぷり含むかのように。ほかほかの映えないハンバーグ(ほぼソース)を炊きたての白米と頬張るうちに、私は徐々に自分を取り戻していった。

祖母はテーブル越しに座り、私の顔を見た。

「学校はどうかね?」

すぐには答えられなかった。『頑張ってるよ』と答えるべきなのは知っていた。先生たちは熱心で、両親も過剰なほど応援してくれている。

「最悪。何かすごく不幸なことが起きて欲しい。落ちても言い訳ができるから」

私は箸を置き、手を見つめた。

「ねえ。私は受験っていうゲームで敗者になりつつあるんだよ。勉強しか取り柄がないくせに。今さら運動や恋愛や他のゲームに行くには遅すぎるのに」

祖母は何も言わなかった。私が口を開きかけると、異臭が漂ってきた。

便所から戻った祖父が、顔をしかめた。

「うわ、くせえ! おまえ屁こいただろ!」

「あ? 屁の元(もと)は騒ぎ出すって言うがな」

「俺なわけねえ! 便所行ってたんだ!」

私は二人を、ぽかんと口を開けて眺めていた。家出するまで思い詰めていた大問題が、何年も考えていたけど一度も口に出せなかった告白が、すべて煙に巻かれたのだ。それはハンバーグの湯気とともに宙に浮かび、消えていった。

祖母は私に笑いかけた。あたたかく、すてきな笑顔だった。私は思った。

「諦めることはいつでもできる。だから、もうちょっとだけ頑張ってみよう」

少しだけ努力してみて、疲れたらまたここに来れば良い。結果がどうであれ、祖母は気にもせず、またハンバーグを焼いてくれるだろうから。

サポートいただけると嬉しいです。皆さんが元気になるような文章を書くための活動費に充当いたします。