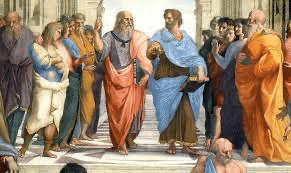

リベラルアーツの目的をプラトンから考える

プラトンという始祖の巨人

さて、今日はリベラルアーツ(教養)について考えてみたいと思う。

そもそもリベラルアーツとは、「Liberal(自由の)+arts(技術)」とも言われるように、古代ギリシアにおいて「自由民」と言われる人たちが持つべきとされていた教養を表す。その起源については諸説あるものの、一般的には、プラトンが設立したアカデメイアにおける教育から始まり、共和制ローマにおいて「自由7科」として体系化され、その後ルネサンスを経て、近現代にまで形を変えながらも伝わってきているとされる。

※自由7科=「文法学」「論理学」「修辞学」を含んだ3学(trivium)+「算術」「幾何学」「音楽」「天文学」から成る4科(quadrivium)のこと。

つまり、西洋のリベラルアーツ教育の源流にいるのはプラトンであり、「プラトンを学ばなければ、西洋のリベラルアーツという名の知的山脈の全体像を理解することはできない」ということになる。

20世紀のイギリスの数学者・哲学者のホワイトヘッド(1861~1947)は、「西洋の全ての哲学はプラトン哲学への脚注に過ぎない」と、西洋哲学史におけるプラトンの圧倒的なポジションについて語っている。そう、西洋哲学・リベラルアーツの産みの母こそプラトンなのだ。

西洋哲学の伝統について最も安全な一般的性格づけは、それがプラトンについての一連の脚注から成り立っていることである。(ホワイトヘッド)

実際、「リベラルアーツの権化」とされるルネサンスの大巨匠であるレオナルド・ダヴィンチは、プラトンの大ファンだったとも言われている。

ダヴィンチが生きたルネサンス期においては、古代ギリシア・ローマの思想が再発見され、芸術文化に大きな影響を与えた時代だったが、その根幹にあったのがプラトン哲学だったわけだ。(さらにその奥には、『ヘルメス文書』の影響力があったとも言われるが、それはまた改めて書くことにする)

ルネサンス最盛期のイタリアの都市国家フィレンツェの当主であったコジモデメディチ(1389-1464)は、語学の才に溢れたフィチーノに別荘を与えて、プラトンの翻訳(ギリシア語→ラテン語)という一大事業を任せている。そして、そのフィチーノを中心に、当時影響力のあった人文主義者や、メディチ家3代目の当主にして”豪華王”のロレンツォも参加して、「プラトン・アカデミー」という知的なサロン・サークルまでつくられている。

彼の思想はその後、弟子のアリストテレス哲学などとも一体となりながら、「新プラトン主義」へと変容を遂げて、3世紀頃のプロティノスなどの思想家に受け継がれ、中世のキリスト教神学に多大な影響を与えることになる。

さらに、プラトンの影響力は西洋を超えてイスラム世界にまで浸潤。後にヨーロッパにその思想が逆輸入されることで、上記のルネサンスが起こっているのだ。

西洋を超えたプラトンの世界的な影響力。なめたらあかん!

リベラルアーツの原型は、プラトンの教育論

そんな西洋を超えた思想史の屋台骨を築いたプラトン。しかし、プラトンについて語るならば、その師であるソクラテスについて語らないわけにはいかない。プラトンにとってのソクラテスは、信にとっての王騎、炭治郎にとっての煉獄杏寿郎のような存在と言っていいだろう。ソクラテスなくしてプラトンなく、プラトンなくしてソクラテスなし。

師のソクラテスは一冊も著作を残さなかった。ただその激しい生き様のみを残して、この世を去った。それも死罪によってだ。アテネの衆愚によって魔女狩り裁判的に殺されたソクラテスを不死鳥のごとく復活させたのは、プラトンの筆だった。ソクラテスを主要な語り手とした対話編の数々は、まるでソクラテスがその場にいて蘇ったかのような臨場感とインパクトを与えてくれる。

そのプラトンによる対話編の代表作の一つが、『国家(ポリティア)』。これぞ、2021年の現代世界においても必読とされる「古典 of the 古典」。(岩波文庫で上下巻で読める)

プラトンが50歳の時に書き上げたこの全10巻の著作には、有名なイデア論から国家論、教育論まで、プラトンの思想の結晶が散りばめられている。もちろん、主人公はソクラテスだ。そして、この中で(登場するソクラテスの口から)語られたプラトンの理想国家論、すなわち「哲人王の思想」こそ、「リベラルアーツの起源」と密接に関わるマスターキーなのである。

『国家』について、そしてこの本が書かれた時代的背景と動機、その中心概念である「哲人王の思想」については、改めて別記事で語ってみたいと思う。しかし、ここで簡潔に言うと、「哲人王による統治」とは、「善のイデアを感得できる”哲人”による政治こそが最高にして最善である」「哲人王が率いる国制こそが国民を幸福にする」という思想である。「ふぁっ!?」となった人もいるかもしれない。しかし、待ってほしい。

プラトンの言う「イデア」とは、いわば「真理そのもの」「完全・普遍の世界(理想郷/天上の世界)」のことだと、ここではあえて簡略的に述べておく。つまり、哲人王とは、有為転変、諸行無常のこの世界において、普遍なる真理、太陽の如くすべてを照らす知恵の根源を感得できるリーダーのこと。無双すぎる。

プラトンにとっては、この目に見える現実世界(物質世界)はイデアの世界の”影絵”にしかすぎない。イデア界こそ、われわれの現象世界の背後にある”実体”であり、この普遍的な実体世界を観ずることができる人こそ国のリーダーとなるべきだと、彼は考えたのだ。まさしく”理想主義”の起源ここにあり、と言った感じだ。

「哲学者たちが国々において王となって統治するのでないかぎり」「あるいは、現在王と呼ばれ、権力者と呼ばれている人たちが、真実にかつ十分に哲学するのでないかぎり、すなわち、政治的権力と哲学的精神とが一体化されて、多くの素質が、現在のようにこの二つのどちらかの方向へ別々にすすむのを強制的に禁止されるのでないかぎり、国々にとって不幸のやむときはないし、また人類にとっても同様だとぼくは思う」(『国家』(473))

この「哲人王による統治」のくだりが出てくるまでの、ソクラテスとその友人たちとの問答がめちゃめちゃ面白くかつ説得力に富んでいるのだが、そこはぜひ読んでみてほしい。

ここで誤解しないでもらいたいのは、この「哲人王による統治」という思想は、師ソクラテスを殺したことに象徴される当時の腐敗したポリス政治(衆愚政)に対するプラトンの痛烈かつ切実な問題意識によって生まれたソリューションだったということだ。現代人でも遠く及ばないプラトンという知の巨人が徹底的にロジカルに考え抜いた結論だったのだ。もっと言えば、プラトンの「救国の情熱」のほとばしりであり、結晶だった、ということだ。

そして、『国家』の中には、イデアを観ることができる哲人王を育てるための教育論がこと細かく語られている。それはそれは思った以上に具体的に書かれている。そう、プラトンは、単に理想論を述べたのではない。哲人王をシステム的に輩出するための具体的なアイデアを持っていたのだ。

その教育論については記事を改めるとして、まさしくこの「哲人(王)を育てることを目的とした教育論」こそ、現代のリベラルアーツの起源なのだ。

リベアルアーツの本当の目的ー真実(イデア)を観ることへの愛を持った公人・リーダーとなること

プラトンは40歳頃、アテネの郊外に「アカデメイア」という独自の教育機関を設立している。自らの理想とする人材、哲学者を育てるべく、教師と生徒による対話を中心に、哲学や政治学、天文学や数学、幾何学、生物学などの諸学問を教えていたらしい。『国家』は、このアカデメイアでの教育方針を明確にするために書かれたとも言われている。(アカデメイアは、529年に東ローマ帝国皇帝のユスティアヌス1世が閉鎖するまで、900年に渡ってヨーロッパの中心学府として存続した)

プラトンは『国家』において、真の哲学者を「真実を観ることを愛する人たち」(475)と定義している。真実そのものにエロース(愛)を持ち、それ以外のものを虚妄と感ずる人たち。そうした人たちこそが哲学的精神を体現した人間であり、そういう人間こそ共同体のリーダーとして責任を持つべきだと考えた。

ひるがえって現在、「リベラルアーツ」や「教養」という言葉がビジネスにおける文脈などでバズワード化している。あたかもリベアルアーツなるものを身につければビジネスや仕事がうまくいく、メリットがあるといったような風潮である。

もちろんそうした風潮をいたずらに否定するつもりはないが、根本の精神が忘れられてはいないか、とも思う。「役に立つ」という私利・功利的な動機にもとづいて教養・リベラルアーツなるものを学んだとしても、それは果たして本当にリベラルアーツの本道と言えるだろうか。

リベラルアーツとは、プラトン的文脈に沿って、現代的にわかりやすく語るならば、「国・共同体を良い方向にリードすることに責任を持つ人間」「徳と理性を合わせ持った公人・リーダー」となることを目的にしたものだ。私利とは全く反対のベクトル、共同体への責任感と公利公益への情熱、衆愚に陥らない智慧を獲得することこそがリベラルアーツの目的であり、根本なのだ。(それは、プラトンの弟子で、「万学の祖」とも言われるアリストテレスにおいても同じ考えだ)

「正義とは何か?」「善とは何か?」「徳とは何か?」...

普段の生活の中で、このような普遍的な問いを探究するのはめちゃめちゃ難しい。悲しいかな、「今日の夜ご飯何にしようか?」「機嫌の悪い妻になんて一言をかけようか?」くらいのレベルの問いで溢れているのが我々の日常だ。

しかし、たまには、プラトンの書物の一節にでも目を通して、日常を離れた世界に思考を遊ばせることも、共同体の一員としての義務であり権利ではないかと思う。

リベラルアーツの真髄に触れたいと思われる方は、ぜひプラトンの『国家』を紐解いてもらいたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?