国宝『伴大納言絵巻』のストーリーを(講談風に)ざっくり解説【上巻】

え〜、現在でも政争という言葉がありまして、同じ政党の中ではもちろん、政党同士の争いなどはよく聞く話でございます。それは今に始まったことではなく、今回お話させていただく国宝の絵巻《伴大納言絵詞(絵巻)》も、そうした平安時代の前期に起こった、血で血を洗う政争を、長い長い絵巻に描いた作品でございます。

さて……時は清和天皇の御代(みよ)。中臣鎌足を祖とする藤原氏が、娘たちを天皇へ嫁入りさせて、その子たちが次の天皇になることで、権勢を我が物にしていきまいた。そんな権勢を確固たるものにしようと、政敵を次々と倒していく藤原氏……そうして、滅んでいった一つが、ヤマト王朝以来の名家である伴氏なのでございました。

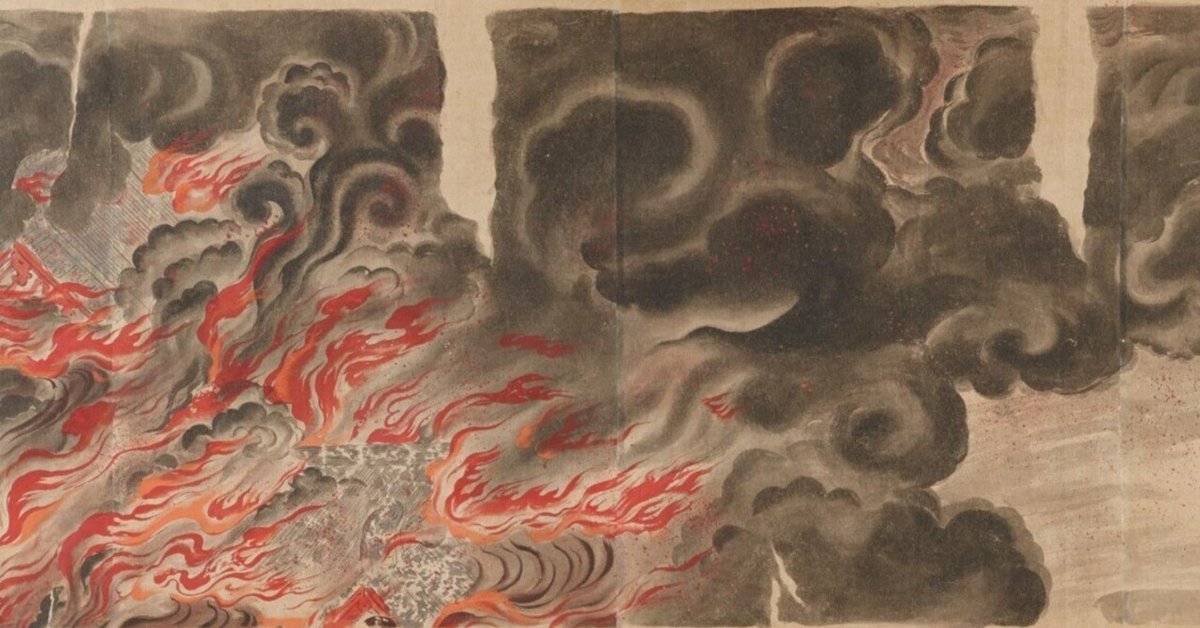

貞観八年、西暦で言いますと866年、桜が咲き始めた閏3月10日の夜のことでございます。その頃の夜と言えば、京の都とはいっても、今の歌舞伎町や道頓堀とは違い、夜ともなれば歩く人もまばらですが、その年のその夜ばかりは、通りの様子はいつもとは異なりました。何かきな臭い……というよりも焦げ臭い……。

「こりゃてぇへんだぞ! 内裏の方向で火の手が上がっていやがる!」

「内裏のどこが火事になっているんだい?」

「確かなことは分からねえが、南門の応天門だという者がいた」

「応天門と言ったら、大内裏の南にある大きな門じゃねえか。今ごろお公家さんたちが逃げ惑っているんじゃねぇのかい?」

世にいう応天門の変とは、この大内裏の南にある一つの門が、焼け落ちることから始まったのでございます。

人々は、赤く染まる空を見上げながら、どこでどんな火事になっているのか噂しあっておりました。いつもと様子のガラリと異なる夜に、祭りの日のように気持ちが踊ってくるのを抑えきれずに、神輿や山車でも見に行くように「ちょっと見に行ってくらぁ!」と言い出す者までいます。そりゃあ誰だって火事は見たいもの。それが内裏の門だと言うのだからなおさらです。下々の者からすれば、内裏の近くに自宅があるわけでもない、なんとも無責任というか他人事なのです。

「南の方へ風が吹いているから、ここから見物へ行くのは危険だ! 見物へ行くなら、北から回り込んで行った方がいいだろう」なんてぇ、冷静な分析をする者もおりましたが、ひとんちの火事を見に行こうっていう了見の奴が、そんな言葉に耳を傾けるわけもございません。「ちょっくら行ってくるぜ!」と言葉を残して、草履を両手に引っ掴んで走り出して行ったのでございます。

そうした見物客の間を、ドドドッ! ドドドッ! ドドドッ! と、蹄の音をけたたましく立てながら、武装した一団が「どけどけぇ! 検非違使が通る! どけいぃ!」と、群衆をかき分けながら応天門を目指しておりました。

検非違使とは、今で言うところの警察……その中でも首都を守る警視庁だと考えてもらえれば、差し支えありません。昔から「火事場泥棒」という言葉がある通り、火事があれば治安は悪くなると相場は決まっております。そこで検非違使が駆けつけたのですが、この検非違使という役職は治安維持だけが仕事ではございません。どうやら「応天門は放火に遭った」という噂が流れていたようで、放火であれば、犯人を探さなきゃいけませんし、とにかくも現場に急いで、証拠を探さなきゃいけません。それに、こうして燃えているのを、犯人が近くで見ていないとも限らない。そこで、とにかく検非違使は、現場へと急いだわけでございました。

その 検非違使の先頭が、大内裏の正門、朱雀門に着くと、人々が我先にと門の中に入って行こうとしておりました。ある者は階段も使わずによじ登ろうとし、普段は杖を突いてよろよろと歩いているだろう爺さんが、とっとっとっと軽快に階段を上って門をくぐろうとしております。いつもであれば守衛のいる門が開け放たれ、上へ下への大騒ぎとはこのことです。

検非違使が「そこをどけぇい! 検非違使が通るぞ! どけい!」と叫んでも、誰も聞く耳を持ちません。混乱というよりも、まさに錯乱しているような恐ろしい賑わいとなっておりました。

朱雀門を抜けると、燃え盛る応天門は目の前にございます。ごうごうと音を立てて門が焼けているのが見えるっ……っと同時に、かぁっ‼︎ と熱波が見物人の顔を撫でて行く。火の粉が飛んできて、朱雀門の屋根の上を二羽の雀が、熱さを逃れようと飛び立った。

「これはやべえ! 近づきすぎた!」と、気がついた時にはもう遅い。炎で前方は塞がれてしまい、東西には人々を囲むように回廊が巡らされ、もと来た朱雀門の方からは、今でも「火事はどこだ」と大勢が押しかけて来る。

火事から遠ざかりたい大勢と、押しかける大勢がぶつかり合って、もうにっちもさっちも動けない状態だぁ! 「戻れ戻れ!」と叫んでも、「どれだどれだ!」と押してくる…火事の見物人たちは、このまま焼け死ぬんじゃないかと半ばパニックとなったわけでございます。

応天門の近くの者たちが必死で戻ろうとし、朱雀門から来る者たちを押し返そうとしている間にも、門は紅蓮の炎をあげて燃え盛っている。群衆の間をするすると風が通り、炎に引き寄せられていくんでございます……と同時に門がどんどんと焼ける……焼けるから風が起こる……風が向かうからまた焼ける……を繰り返していき、一気に門が崩れていきます。

火の粉が舞う風下で人々が押し合っている、そんな門の反対側といえば……ここにもまた会昌門という門がございました。この頃の内裏は、今でいうところの霞が関の官庁街でございます。多くの建物がひしめき合って建てられ、そのそれぞれが塀で囲われておりまして、それぞれには門が構えてあったんでございます。

つまり会昌門には、官庁街に務める役人たちが集まっていたのでございました。どこからか攻め込まれたのかもしれないと、異変を聞いて弓と矢を携えている者たちも多く見受けられますが、のんびりと火を見つめる者たちも多くおりました。

人っていうのは不思議なもんで、命に危険がある恐ろしいものが目の前にあると、その得体のしれない大きな存在に、ある種の魅力を感じでしまうものでございます。立ち尽くして見つめてしまうわけです。

「これは大変なことになったぞ。これからどうなってしまうんだ」と顔を青ざめさせている者もおりました一方で、「燃えろ……燃えろ……」と気持ちを高揚させている者もいるものです。それが特別に狂気というわけでもなく、人の自然な感情なわけでございます。

さらに今夜の会昌門は、風上です。自分は安全な場所にいるということで、こちらにいる人たちの気持ちも、まったく無責任極まりないわけで、人混みに乗じて女性にいたずらしようとしている者までいる始末でございました。

応天門が轟々と燃え盛っているまさにその夜に、赤く染まる空を、なにか美しいものでも愛でるような、うっとりとした目で、庭から眺めている殿上人がおりました。

それが誰なのかは、知る者が誰もおりません。伴大納言と呼ばれた、この物語の主人公である伴善男その人だろうという人もあれば、いやいや伴大納言と陰謀を巡らせていたとされる藤原良相だろうという人もおります。……が、いずれにしても、どちらが正しいのかは謎のままでございます。

当時の政局はとても複雑でございました。清和天皇の治世下で実権を握っていたのは、その信頼を勝ち得ていた大納言の伴善男と、藤原氏のナンバー2である右大臣の藤原良相(よしみ…とも)でございます。では、藤原氏のナンバー1はどうしていたかと言えば、それが太政大臣の藤原良房だったのですが、事変の直前まで体調を崩しており、ほぼ引退していた様子でございました。

ともあれ、この殿上人が空を見上げている頃には、朝廷では「応天門に放火したのは、左大臣の源信様だったそうじゃ」という噂が、まことしやかに流れておりました。

噂を流した……というよりも清和天皇へ「源信めが放火いたしました」と告げたのは、大納言の伴善男でございます。

応天門の焼けている当日、夜半にも関わらず、天皇の座す清涼殿に、「伴大納言《とものだいなごん》様があらしゃいました」というスタッフの声が響きます。「すぐに通せ」と答える清和天皇。伴善男が部屋に入って平伏しております……。

「善男よ、よく来た。いったい応天門が焼けるとは何が起こっておるんじゃ?」

清和天皇に問われた伴善男は、ひっそりと、それでもしっかりと聞こえる声で、短く答えるのでございます。

「放火でございます」

そう短く答えると、怒りのこもったような表情で、清和天皇を見つめるのです。「その先を聞いてくだされ」というように……。すると驚きの顔をのぞかせながら、まだ16歳の帝が口を開きました、

「なんと……応天門に放火だと……? 朕への叛逆者がいると申すか?」

「残念ながら…」

伴善男は、短くそう答えると、またすぐに平伏します。

「して、犯人はだれじゃ? 心当たりの者はおるのか?」

求めていた質問でございましたが、平伏したまま、知っているけれども言うかどうかを迷っているという様子を装う伴善男。

「善男! 大事ぞ! とく申せ!」

珍しく清和天皇が声を荒げて、先を急ぎます。伴善男はもう一度頭を深く下げた後に体を半ばだけ起こして、御門と目を合わせずに、満を持してこう言ったのでございます。

「いまだ 検非違使が調査しております。されど、左大臣の源信殿が、配下のものに火を放たせたということで間違いないようでございます」

伴善男は、今度はゆっくりと答えた後に、また平伏するのでございます。

「なんとっ……源信とな……」

源信といえば、第52代の嵯峨天皇の息子である。母親が、身分の低い広井弟名の娘ということで、後継者の候補にすらなりませんでしたが、その後に臣籍降下されて源の姓を名乗り朝廷に出仕した後に、有能だったために左大臣にまで上り詰めたのでございます。とはいえ、魑魅魍魎の渦巻く宮廷の中では、妬まれることも多い。なによりも、藤原良房と藤原良相の兄弟をはじめ、勢力を急激に拡大していた藤原氏とは犬猿の仲なのでありました。

臣籍降下しているとはいえ、清和天皇からすれば祖父の兄弟。その源信が、まさか謀反を企んでいたとは……。ただでさえ誰を信じて良いのか分からない若き御門からすれば、裏切られたという思いが強く、カァッ! と頭に血が上ってしまったのも無理のないことでございました。

御門がお怒りの雰囲気であると察した伴大納言《とものだいなごん》からすれば、しめた! という思いだったでございましょうか。

「まだ確定したわけではございません。ただし、事が大きくなる前に、源信殿を、出仕停止にしておく必要があると存じます」

御門は遠くを見つめながら「あいわかった、そうせぃ」と声をかすれさせながら、やっと答えたのでございます。

「それでは源信殿へ出仕停止の旨を伝えておきまする」と言うと、改めて平伏したうえで、座を下がっていきました。

伴大納言《とものだいなごん》が下がると、清和天皇は一人天井を見つめておりました。「なんということだ」と呟いている姿は、怒りと寂しさがないまぜになっているご様子。

そうしてどのくらいが経ったでしょうか。一度は寝床についたものの悶々として眠ることができません。そうしていると、部屋の外から「太政大臣が参りました。いかがいたしますか……」という声が聞こえて参ります。

天皇を除けば最も位の高い職が太政大臣でございます。先述の通り、この職には、藤原良房が就いておりました。藤原良房は、清和天皇からすると外戚……祖父にあたる人。幼き頃から、摂政として御門を助けてくれていました。

清和天皇の数少ない心許せる身内ということで、寝床から起き上がると、羽織を羽織っただけの姿で、冠もかぶらずに「大臣を通せ」……そう短く伝えると、すぐに藤原良房が部屋にやってきました。藤原良房も寝床から起きて、すぐに整えられる普段着を羽織りながらやってきたという様子です。

「御門《みかど》、さきほど左大臣の源信が出仕停止となったと聞き及びました。また、こちらへ伴大納言《とものだいなごん》がやってきたとも聞き及んでおります」

髪を乱したままとはいえ、長く摂政・太政大臣を務めた藤原良房は、御門《みかど》の目をまっすぐに見つめながら話を続けるのでございました。

「ご裁断を焦ってはなりません。ここは確信が得られるまで調査を進めさせることこそ肝要。噂の域を出ない伴大納言《とものだいなごん》の話によって左大臣を罰しては、後顧の憂となりましょうぞ」

「太政大臣の言うとおりじゃな。わたしも源信ではないと思いたい。わたしの遠くない親戚である人であるからな」

そう清和天皇が答えると、藤原良房は無表情ではありましたが、ホッといたしました。「それでは今夜は下がらせていただきます。心配事も多く、眠れぬかと存じますが、体を横にして目だけでもおつぶりなさいませ」と言い残して、部屋を出ていったのでございます。

そんな孫と祖父の会話を、御簾の外で盗み聞きしている黒い衣冠で固めた男がおりました。先ほど退出したはずの伴大納言《ばんだいなごん》か、はたまた伴大納言《とものだいなごん》と共謀しているとされる藤原良相でございましょうか。

ここだけの話でございますが、太政大臣の藤原良房と右大臣の藤原良相とは兄弟の間柄。ただし、藤原氏に限らず、兄弟の仲などは脆いもの……というよりも、兄弟だからこそ仲が悪いということは、多々ございます。良房と良相の兄弟も、その例に漏れず、憎しみ合っている様子さえございました。

さて、《伴大納言絵巻》の上巻はここまでとなります。事件はどう決着するのか、それともしないのか……話は中巻へと続くのでございます。

※『伴大納言絵詞(絵巻)』の原本は、出光美術館に所蔵されています。上で使っている画像は、その原本を江戸時代の復古大和絵の絵師・冷泉爲恭が模した東京国立博物館所蔵(安田建一氏寄贈)の模本です。