“合戦図”好き垂涎の『どうする家康』展が4月にスタート! @三井記念美術館

三井記念美術館では、4月15日から、NHKの大河ドラマ『どうする家康』と連動させた特別展が開催されます(会期は6月11日まで。その後、岡崎市美術博物館、静岡市美術館へも巡回)。

同特別展では『どうする家康』で、松本潤扮する家康が戦場でまとっている甲冑『金陀美具足』(久能山東照宮博物館蔵)ほか、三井記念美術館蔵の、国宝 短刀《日向正宗》(前期展示)、国宝 短刀《貞宗》南北朝時代(14世紀・後期展示)、さらに久能山東照宮博物館蔵の重要文化財 太刀《ソハヤノツルキ》(前期展示)など、徳川家康由来の品々が出品されます。

様々な出展品がある中で、個人的に楽しみにしているのが、古地図や合戦図です。同展を見れば、大河ドラマ『どうする家康』がもっと楽しくなるはずです。

三井記念美術館のパンフレット

※以下、実際に展示される作品の画像データが、著作権的に掲載可能か不明なものに関しては、代替作品を掲載しています。

■徳川家康の一生を俯瞰できる《大日本五道中図屏風》

特別展『どうする家康』では、以下の6章に分けて展開されます。ただし、三井記念美術館の展示スペースの関係で、必ずしも順番に展示できない点は、ご了承くださいとのこと。

第1章 家康誕生 -今川からの独立と三河平定

第2章 戦国乱世の選択 -今川・武田との抗争

第3章 豊臣大名徳川氏 -豊臣政政権下の家康

第4章 天下人への道 -関ケ原から江戸開府

第5章 大御所時代 -駿府の生活と大坂の陣

第6章 東照大権現 -家康、神となる

まずは三井記念美術館が所蔵する《大日本五道中図屏風》が、ドドン! と展示されます(通期展示)。

作品名に「五道中」とありますが、プレスリリースには「この屏風は江戸から長崎までの街道を描いた鳥瞰図的な絵図」とあります。また「(全体の中から)江戸から京都までの東海道・甲州街道・中山道を描いた8曲2双を展示」すると記されています。全体を見られず残念ですが、家康の軌跡を総覧するのには十分なのかもしれません。

この屏風は、家康が亡くなって30年が経った頃の、街道の様子が描かれています。特に徳川家康にゆかりの深い、岡崎城、浜松城、駿府城、甲斐、信濃、小田原城、名古屋城、久能山東照宮などのほか、「関ヶ原の布陣」も描かれているということで、さながら徳川家康由縁の名所図会とも言えるでしょう。

古地図や合戦図好きは、いきなりここで多くの時間を費やしてしまいそうです。ちなみに同屏風の画像データは、描かれている様々な地域に貸し出されていて、主に自治体や自治体運営の博物館などが、地図の描写と現代の町並みとを比較していますね。例として、愛知県の知立市を挙げておきます。

■武田氏滅亡のきっかけとなった《長篠合戦図屏風》

19歳の時に桶狭間の戦いが起こり、主君にあたる今川義元が自刃。これまで頼っていた今川家に暗雲が立ち込めます。と同時に、今川家からの庇護が期待できなくなった徳川家康は、自分の城である岡崎城に帰還。その後は、織田信長と同盟を組み、三河の一向一揆などを乗り越えつつ、24歳の時に三河国を平定しました。

そこから旧主とも言える今川家の領地を切り取っていくのですが、まずは三河国の東、遠江国へ侵攻します。ただし、今川義元亡き後の今川領(駿河国・遠江国)を狙っているのは、甲斐の武田氏も同じ。そこで徳川家康と武田信玄との間に緊張が走ります。

元亀3年12月(1573年1月25日)に、武田信玄は徳川家康の遠江国の領地を攻めて圧勝。ただし、武田信玄は三方ヶ原合戦後の約4カ月後、1573年5月13日に病死してしまいます。

武田信玄を継いだ武田勝頼は、戦国大名武田氏の最後の主ということで、凡主のようなイメージがありますが、今川義元を継いだ今川氏真とは違い、武田勝頼は版図を広げていきました。さらに、まだ上杉謙信が健在の信濃北部や、同盟している北条家の上野国や駿河国は侵食しづらかったのでしょう。もっともイケそうなのが、やっぱり徳川家康の三河国や遠江国だったのかもしれません。

武田と徳川の再度の衝突は、天正3年5月21日(1575年6月29日)に起こります。場所は三河国の長篠です。

この戦いで、織田・徳川連合軍は武田の騎馬隊を、三段構えの鉄砲隊で乱れ打ちにして壊滅させ、武田勝頼は命からがらに逃げていったとされています。また、長篠の合戦が契機となり、武田家は滅亡への道を辿った……とも言われますが……結局、織田と徳川の連合軍が、甲斐に侵攻して武田勝頼を自刃に追い込むのは、天正 10 年(1582)4月3日のこと……長篠の合戦から7年後、織田信長が自刃する1582年6月21日に起きた本能寺の変のたった数か月前です。

この長篠の合戦を描いた屏風などの作例は多いです。その中で今回は、江戸時代に描かれた名古屋市博物館蔵の6曲1双の《長篠合戦図屏風》が出品されます。

文化財オンラインの解説によれば、長篠合戦を描いた多くの作例は、「連子川をはさんで対峙する両軍を一隻のうちに収め」ているそうです。ただし、今回展示される名古屋市博物館蔵の《長篠合戦図屏風》は、織田・徳川軍と対峙した武田軍の姿がないとのこと。その点から推察するに、名古屋市博物館蔵の《長篠合戦図屏風》は左隻であり、本来は武田軍の様子を描いた右隻が存在していただろうとしています。

いずれにしろ、画像データを見る限り、合戦図を見せるための屏風というよりも、アート寄りな印象を受けます。

ただ、下記の研究者のサイトには、「信長本陣で奇妙な格好をした侍の姿」が描かれているとのこと。何をしているのか分かったとしていますが、サイトには答えが載っていなかったので、気になってしまっています。

こちらは前期のみの展示ですが、その代わりに後期にどんな作品が展示されるのかも楽しみですね[前期展示:4月15日~5月7日]。

※下の《長篠合戦図屏風》は、いずれも東京国立博物館の所蔵品です。

出典:ColBase (https://colbase.nich.go.jp)

狩野謙柄氏寄贈 A-9270

出典:ColBase (https://colbase.nich.go.jp)

下の画像は、上の《長篠合戦図屏風下絵》を拡大したものです。「本多平八(本多平八郎忠勝)」の前には、武田の騎馬隊を遮る柵と撃ちまくる三列ほどの鉄砲隊が描かれています。さらにその下の画像は、織田信長をアップにした画像です。

狩野謙柄氏寄贈 A-9270

出典:ColBase (https://colbase.nich.go.jp)

狩野謙柄氏寄贈 A-9270

出典:ColBase (https://colbase.nich.go.jp)

この東京国立博物館所蔵の《長篠合戦図屏風下絵》では、徳川家康こそ雲間に隠れてしまっていますが、織田・徳川・武田の名だたる武将たちが網羅されています。見始めると終わらなくなりますね。

こちらの屏風については、東京大学の村岡ゆかりさんという方が、『「長篠合戦図屛風」武将の対比画像』(PDF)という資料にまとめています。

■徳川家康が圧勝の《小牧長久手合戦図屏風》

前項で説明した天正3年5月21日(1575年6月29日)の長篠の合戦以降、天正9年(1581)には遠江国を、翌天正10年(1582)には駿河国を平定。東海道の攻略を盟友・徳川家康に任せた織田信長も、同時期に、尾張や美濃だけにとどまらず、北陸、近畿の大部分、山陽山陰の一部、信濃や甲斐、上野など、一気に勢力を拡大していきました。

そして天正10年(1582)6月21日に起こったのが、本能寺の変です。ここで素早く行動を起こしたのが、織田信長の家臣だった羽柴秀吉(豊臣秀吉)です。変の首謀者である明智光秀を山崎の合戦で討つと、翌年には越前北庄で同僚というか先輩の柴田勝家を討ち(賤ヶ岳の戦い)、じわじわと織田信長の後継への地位を獲得していきます。

羽柴秀吉は、天正12年(1584)3月に、ついに徳川家康と対決。同年11月まで各地で合戦が繰り広げられます。その中で羽柴秀吉と徳川家康が唯一直接対決したのが、小牧や長久手などで戦われ、現在は総じて「小牧長久手の合戦」と呼ばれる戦いです。

Google Earthで、小牧長久手の戦いの主要ポイントを記してみましたが……まぁ人によっては「なんであそこの城(合戦場)が記されていないんだ!」とかなるので、詳細を把握したい人には、YouTubeの「YUKIMURA CHANNEL」、『【合戦解説】小牧・長久手の戦い[前編]』と『【合戦解説】小牧・長久手の戦い[中編]』、『【合戦解説】小牧・長久手の戦い[後編]』が分かりやすく、おすすめです。

ということで、三井記念美術館での特別展『どうする家康』では、同合戦を描いた多くの合戦図の中から、江戸時代中期に描かれた、名古屋市博物館所蔵の《小牧長久手合戦図屏風》が展示されます。

まず、残存する《小牧長久手合戦図屏風》は、その多くが江戸期に犬山城主となった成瀬家に伝来した「成瀬家本」と同じ構図です。一方で、三井記念美術館の特別展『どうする家康』で展示されるのは、成瀬家本系とは異なるもの。

名古屋市博物館のサイト解説を読むと、こちらの合戦図屏風は、徳川家康側からすると最も盛り上がった、成瀬家本系と同じく、4月9日の戦闘を描いたものです。

屏風の右側から左へ向かっているのが徳川家康の軍勢。対して、負けているのが羽柴秀吉側の軍勢です。名古屋市博物館の解説を整理しておくと……(同屏風を鑑賞する際に確認したいので……)。

【第1扇】屏風の右端、香流川の東側(右側)に、敗れた羽柴秀吉軍の堀秀政隊の倒れる様子

【第1扇】香流川の東側(右側)、屏風の右下には戦闘のあった岩作(やざこ)村が描かれている

【第2扇】香流川の西側(左側)に初陣の成瀬正成などの徳川軍が広がる

【第4扇】右端に先鋒を勤めた井伊直政など家康軍が秀吉軍を破り進軍

【第4扇】左端に、その井伊直政が組討している場面

【第5扇】池の西側(左側)で羽柴軍の池田恒興を討ち取った、永井伝八(永井直勝)が、恒興の黒母衣(ぼろ)をはぎとって、首を包む姿を描写

ちなみに、成瀬家本系(犬山城白帝文庫本)ほかの《小牧長久手合戦図屏風》に描かれている、「森長可が家康軍の鉄砲衆に眉間を打ち抜かれる有名な場面は省略されました」とのことです。

なお、名古屋市博物館以外の《小牧長久手合戦図屏風》に関しては、公開が進んでいるため、ネット上でも詳細まで閲覧可能です。同じ理由からだと思いますが、絵図の研究や解説も多いです。特に長久手市のレポート『史跡 長久手古戦場保存活用計画』や『長久手合戦の様相(資料3)』(PDF)は、小牧長久手の戦いの概要も含め、各合戦図屏風の詳細が分かりやすく解説されています。

下の画像は、東京国立博物館所蔵の《小牧山合戦屏風絵》。成瀬家本の粉本(模写の?下絵)で、ほとんど著色されていません。筆者不詳ですが、狩野謙柄氏が寄贈したものなので、狩野派の誰かが描いたのは間違いないでしょう。

狩野謙柄氏寄贈 A-9273

出典:ColBase (https://colbase.nich.go.jp)

下のは豊田市郷土資料館が保管しているもの(良い資料館ですね)。明らかに成瀬家本の系統ではなく、今回展示される名古屋市博物館所蔵のものとも大きく異なります。

↓ 下のリンクは、今回出展される名古屋市博物館の《小牧長久手合戦図屏風》を調査したという方(団体?)のブログ。調査結果に関しては詳細が言及されていませんが、こういう方たちもいるんだなということで参考としてリンクを貼っておきます。どうしても合戦図(おそらく他の所蔵品も)の詳細な画像データを、ネットで公開したくないという、名古屋市博物館の強い意思を感じます(汗)。なぜなんでしょうかね。

さて……天正12年(1584)3月から始まった小牧長久手合戦。上述の《小牧長久手合戦図屏風》では、徳川軍が圧勝した4月9日の模様が描かれています。ただし、羽柴(豊臣)vs 徳川の戦いは、同年の11月まで続きます。

4月9日の後も、徳川軍がぐいぐい押していったわけではありません。羽柴秀吉は、徳川家康が担ぎ出した織田信雄の本拠地である伊勢を攻撃するなど、一進一退の攻防が続きます。そして11月には、劣勢となった織田信雄が、羽柴秀吉と和睦をしてしまうんです。

あれま? という感じの徳川家康ですが……とにかく徳川家康からすれば、4月の羽柴秀吉との直接対決は、制しているわけですからね。まだ天下を完全には掌握しているわけではない羽柴秀吉としても、この時期に徳川家康との戦いを長引かせるのも得策ではないと考えたのでしょう(大きなところでは小田原の北条氏も残っています)。さらに、よく知る徳川家康ならば「話せば分かる」という目論見もあったのかもしれません。とにかく、徳川家康 vs 羽柴秀吉との戦いは、なんとなく終息していきます。

■豊臣秀吉の桃山時代や桃山文化の最盛期を描いた《聚楽第行幸図屏風》

小牧長久手の合戦を経て、徳川家康を懐柔した羽柴秀吉は、天正13年に関白となり、天正14年(1586年)9月には豊臣姓を正親町天皇から下賜され、12月に太政大臣に就任し、豊臣政権を成立させました。

そして天正15年(1587年)に、京に聚楽第《じゅらくだい》という本邸を建築(じゅらくてい…とも)。翌年の4月14日には、後陽成天皇を聚楽第に迎えます。

天皇が聚楽第へ行幸された、この時の様子を描いたのが、堺市博物館蔵の《聚楽第行幸図屏風》です。

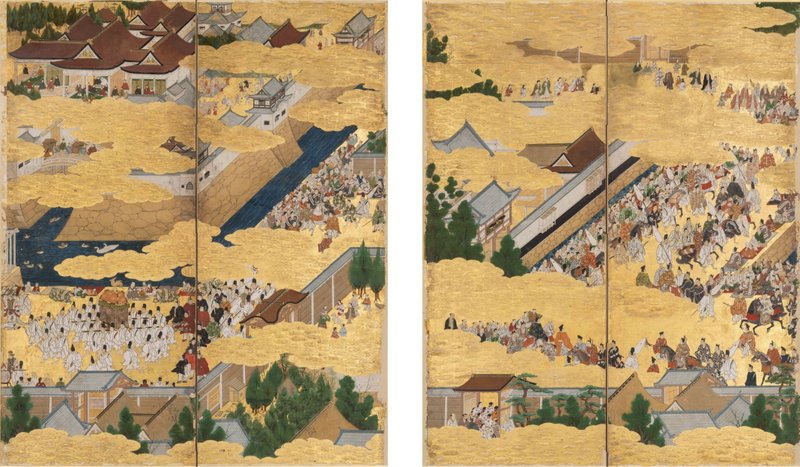

堺市博物館蔵

前期(4/15~5/14)展示

堺市博物館のサイトによれば、もともと6曲1双あったうちの「左隻の第2・3・5・6扇が現在の2曲1双に改装された」としています。

どういうことかと言えば、もともとは下画像のような屏風だったのだろうということ。この6曲(6分割)の屏風だったのを、第2・3扇と第5・6扇、それぞれ2曲の屏風を2組(1双)に改装されたものだろうという推測です。

参考資料:宇野千代子「聚楽第行幸図屏風の修理―豊臣秀吉と堺―」(『豊臣秀吉と堺』2021年)より

左から第1扇…第2扇…と数える。第2・3扇と第5・6扇が残存

同館サイトにある上記資料によれば、「沿道を賑わす見物の人々の小袖意匠や結髪は、天正年間(1573年〜1592年)ではなく慶長(1596~1615)末から元和年間(1615~24)頃の流行を捉えて」いると記しています。

つまり豊臣秀吉が生きていて、聚楽第が存在した天正年間ではなく、江戸時代の風俗が描かれているとのこと。そこから「秀吉の大イベントを回顧的に描いたものと考えられる」と類推しています。

とはいえ不思議ですね。なぜ江戸時代に秀吉の功績を讃えるような絵が描かれたのでしょうか? この屏風を描いたのが、画風からして元和年間(1615~24)より“やや後”と推測されています。だとしても、大坂の陣が終わるのが慶長20年(1615年・元和元年)です。徳川幕府からすれば「おいおい、まだ豊臣礼賛するのはやめておくれよ」という時期のような気がします。

実際、豊臣秀吉(豊国乃大明神)を祀るために、慶長4年(1599年)に建立された、京都の豊国神社は、慶長20年(1615年)に大坂夏の陣で豊臣宗家が滅亡すると、徳川家康の命によって廃絶されています(豊国乃大明神の神号も剥奪)。

そうしたことがあった“やや後”に、『聚楽第行幸図屏風』が描かれたとしたのなら、誰が何の目的で、幕府に咎められる危険を犯してまで発注して、誰が描いたんでしょうね。

複数の解説文には、「(屏風に描かれた風俗が)狩野内膳筆『豊国祭礼図屏風』(豊国神社蔵 重要文化財)との類似点が多い」としています。その狩野内膳が亡くなるのが元和2年(1616年)なので、こちらの『豊国祭礼図屏風』に関しては、それ以前ということ(豊臣家滅亡以前)。まだ京都や大坂に豊国神社がある時期に、豊臣家によって発注されて描いたという可能性もあるでしょう。

ただし『聚楽第行幸図屏風』は、豊臣家滅亡後に描かれたと推測されています。

ちなみにWikipediaには「家康の孫・徳川家光は豊国神社再興の容認を検討したが、重臣の酒井忠世に反対され、取りやめになったという。結局、江戸時代を通して再興が認められることはなかった」……つまりは、豊臣秀吉の神格化が許されなかったということです(京都や大阪の豊国神社の再興は、明治元年でした)。

とはいえ、これまた不思議なことですが……日光の東照宮には、徳川家康(東照大権現)のほか、源頼朝に加えて……なんと豊臣秀吉が祀られているんですよね。いつ豊臣秀吉が加えられたのか分かりませんが……前述のWikiの逸話を考えると、徳川家光が日光東照宮をグレードアップした寛永の大造替(1634〜1636年)の時なのかな……なんて考えちゃいますね。

上記のGoogle Arts&Cultureでは、堺市博物館所蔵の《聚楽第行幸図屏風》を、上述した沿道の人たちの容姿なども含めて、かなり拡大してじっくりと観られます。

個人的には、聚楽第の入母屋造の建物の屋根近く……懸魚の奥に、天皇の菊紋と豊臣家の五七の桐紋が並んで配置されていることに驚きました。あの時代は、そういう位置の上下とかは、気にしなかったんですかね? (江戸城の建物にも、鬼瓦付近に葵の紋がたくさん配置されていたはずですが、おそらく明治期に菊紋に変えていったんだと思うんです。なのですが……ある建物だけ、入母屋造の上部の方に葵の紋があり、下部の方に菊紋があって……それを見つけた時は、とても驚きましたけど……そういうところは、けっこう無頓着だったのかもしれませんね)。

さて、堺市博物館所蔵の《聚楽第行幸図屏風》では、天皇が行幸の際に乗られる、鳳輦が描かれている点にも注目しました。これは、いつ作られた鳳輦なんだろうか、秀吉さんが作ってあげたのかなぁ? みたいなね。(上越市立歴史博物館管理の《聚楽第行幸図》にも鳳輦が描かれていますね)

それにしても、この堺市博物館蔵の《聚楽第行幸図屏風》を、三井記念美術館で見られるというのは、とても楽しみです。じっくりと本物を観たいものです。

■『関ケ原合戦図屏風』の代表作と言われる大阪歴史博物館蔵

前項のの堺市博物館蔵の《聚楽第行幸図屏風》は、天正16年(1588年)4月14日の、後陽成天皇の聚楽第への行幸を描いていました。豊臣秀吉の桃山時代や桃山文化が、最盛期の頃のことです。

その後、1590年には小田原を征伐するため大軍勢を組織します。同年の戦後まもなく、徳川家康を関東へ引っ越しさせて……なんで家康に関東をプレゼントしたのか謎ですけどね……1591年には関白から太閤へ。1592年と1596年には朝鮮半島へ攻め込み、1598年に、とうとう62歳の豊臣秀吉が、伏見城で亡くなります。徳川家康(数え)57歳のことです。

そして慶長5年(1600)、(数え)59歳の徳川家康が、勝負に出て関ケ原合戦がおこります。

三井記念美術館の特別展『どうする家康』では、江戸初期に描かれた八曲一双の大阪歴史博物館蔵《関ヶ原合戦図屏風》が出展されます。紙本の“金地”著色ということなので、キラッキラしているかもしれません。

作者は土佐光吉周辺の画家か、狩野光信あたりじゃないの? と言われています。徳川家康の養女満天姫が弘前城主津軽信枚に嫁した際に持っていったものと言われ、津軽家に伝来したことから、津軽屏風とも呼ばれます。

同屏風には、9月14日の赤坂・大垣における両軍の対陣と、翌15日の本戦後の追撃戦(掃討戦)の様子が描かれているそうです。

この合戦図屏風が貴重なのは、関ケ原の合戦後、それほど時期をおくことなく制作されたところにあります。関ヶ原周辺の地理的な要素や、各軍の配置、旗印や馬印などを忠実に描こうとした形跡がある一方で、この作品の中で特定できる人物は徳川家康だけです。同屏風には、対になるもう一双があったとも言われ、もしそうであれば、どんな絵だったのかと想像するのも面白いですね。

大阪歴史博物館は、館蔵資料の多くをネット上で公開してくれています。ただし、画像のnoteでの掲載には使用申請が必要なため、リンクだけを残しておきます。上記サイトを開き、左側のタブで「関ケ原合戦図 八曲一双」を選択すると、画面右側に《関ケ原合戦図屏風》が表示されます。

■二条城、伏見城や大仏殿が描かれている珍しい『洛中洛外図』屏風

関ケ原の合戦に勝利した徳川家康は、ついに天下を手にします。1603年には征夷大将軍に任官し、江戸に幕府を開きます。そして2年後の1605年には、将軍職をさっさと徳川秀忠に譲り、大御所となります。

そんな大御所時代で紹介されるのが、堺市博物館所蔵の『洛中洛外図屏風』です。日本においては「洛」とは、「京」のことです。つまりこの屏風は、当時の京都の内外を描いたもの。

いわゆる「洛中洛外図」は、戦国時代から江戸時代にかけて多く制作されました。現存するものの中で30から40点が良質なものと言われ、その中の2点が国宝、5点が重要文化財に指定されています。

堺市博物館所蔵の洛中洛外図屏風の特徴は、二条城、京都の大仏殿、さらに伏見城も描かれていること。これら三要素が描かれているのは珍しいのだといいます。

でも、大仏殿って豊臣秀吉の時代にあったけど、地震かなにかで崩壊しなかったっけ? と思いますよね。そうなんです……豊臣秀吉が建てたものは1595年に造立し、翌1596年の慶長伏見大地震によって損壊しているんです。でも江戸時代にも1612年に再建されて、1662年に雷によって損壊するまで存在しました。でも、さらに1667年にも再建されているので、江戸時代の多くの時期に、京にも大仏殿があったんです。

二条城や伏見城もそうです。二条城は織田信長が2つ築城(造成)したあとに、豊臣秀吉も作り、現在残っているのは徳川家康が1601年に建てたものです。伏見城も、豊臣秀吉が手掛けたものは関ケ原の合戦前(1600年)に焼失しました。それを1602年ごろに徳川家康が再建し、1619年まで使われました。

つまり1612年〜1619年までは、この3つが併存していたんですね。

■最後の「どうする家康」〜大阪の陣〜

徳川家康が関わった、様々な合戦の絵図を観てきましたが、それも大坂の陣が最後です。三井記念美術館へ特別展を観に行ったら、この最後の大坂の陣にたどり着くまでに、何時間くらいかかるでしょうか(笑)

さて、その大坂の陣に関しては、東京国立博物館所蔵の《大坂冬の陣図屏風》が出典されます。

江戸時代中期 東京国立博物館蔵 前期(4/15~5/14)展示

Image: TNM Image Archives

このトーハク所蔵の《大坂冬の陣図屛風》については、最近、凸版印刷によりデジタル復元されています。同社の資料によれば、「(同屏風は)徳川将軍家の御用絵師として活躍した木挽町の狩野家に伝来したもので、明治19年(1886年)に、同家十一代当主の狩野謙柄氏から帝室博物館(現在の東京国立博物館)に寄贈された」としています。

さらに本作は、 江戸時代後期に模写されたものとのこと。原書がどこにあるのかは不明なのだそうだ。

江戸時代中期 東京国立博物館蔵 前期(4/15~5/14)展示

Image: TNM Image Archives

さらに凸版資料から引用すると、「構図は北西から大坂城を眺めたもので、惣構堀を挟んで豊臣・徳川両軍が対峙する。五層の大天守 は左隻第三扇上方に聳え、その右下の本丸御殿には豊臣秀頼と淀殿らしき人物が描かれる」。

詳細データで確認してみると、そびえる大坂城と、本丸御殿の豊臣秀頼と淀君らしき2人が描かれていました。

東京国立博物館蔵 前期(4/15~5/14)展示

Image: TNM Image Archives

さらに左隻の第4と5扇の上方では、豊臣方の木村重成・後藤又兵衛隊が、徳川方の上杉景勝・佐竹義宜隊と激突した、慶長19年11月26日の「鴫野・今福合戦」が描かれています。

一方、右隻の第5と6扇(左側)の上方には、12月4日の真田出丸の攻防戦。

右隻の第6扇から左隻第1扇の下方には、豊臣方の塙団右衛門が徳川方の蜂須賀至鎮隊を急襲した12月17日の本町橋の夜討ちが描かれる。

「戦場に現れた兵士相手の酒屋・煙草屋・煮売屋も描き込むなど、合戦風俗資料としても興味深い内容を持っている」というのも面白いですね。早く実際の屏風を見たいです。

以上が、4月から三井記念美術館で始まる『どうする家康』展で見られる、合戦図を中心としたラインナップです。紹介した合戦図の多くが、前期のみの展示となっているので、これらに変わる合戦図が、後期で見られると期待したいです。

愛知県を中心に『どうする家康』関連のイベントが盛り上がっていますが、ここ東京も、言うまでもなく徳川家康および徳川家とは深い関わりのある土地です。三井記念美術館での企画展を皮切りに、ほかの博物館・美術館も盛り上がってほしいですねぇ……特にトーハク……屏風や書、浮世絵の部屋に、合戦図屏風などを大量展示してくれたら狂喜するのですが(笑)

ということで、まずは三井記念美術館へ行きましょう! おぉ〜!

■企画展概要

NHK大河ドラマ特別展「どうする家康」

会期:2023年4月15日(土)~6月11日(日)※会期中、展示替えを行う。

開館時間:10:00~17:00(入館は16:30まで)

休館日:月曜日※5月1日(月)は開館。

会場:三井記念美術館

住所:東京都中央区日本橋室町2-1-1 三井本館7階

入館料:一般 1,500(1,300)円、大学・高校生 1,000(900)円、中学生以下無料

※70歳以上は1,200円(要証明)。

※リピーター割引:会期中一般券、学生券の半券提示で、2回目以降は( )内割引料金になる。

※障がい者手帳提示者、およびその介護者1名は無料(ミライロIDも可)。

■巡回展情報

・岡崎展

会期:7月1日(土)~8月20日(日)

場所:岡崎市美術博物館

住所:愛知県岡崎市高隆寺町字峠1番地 岡崎中央総合公園内

・静岡展

会期:11月3日(金・祝)~12月13日(水)

場所:静岡市美術館

住所:静岡県静岡市葵区紺屋町17-1 葵タワー3F

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?