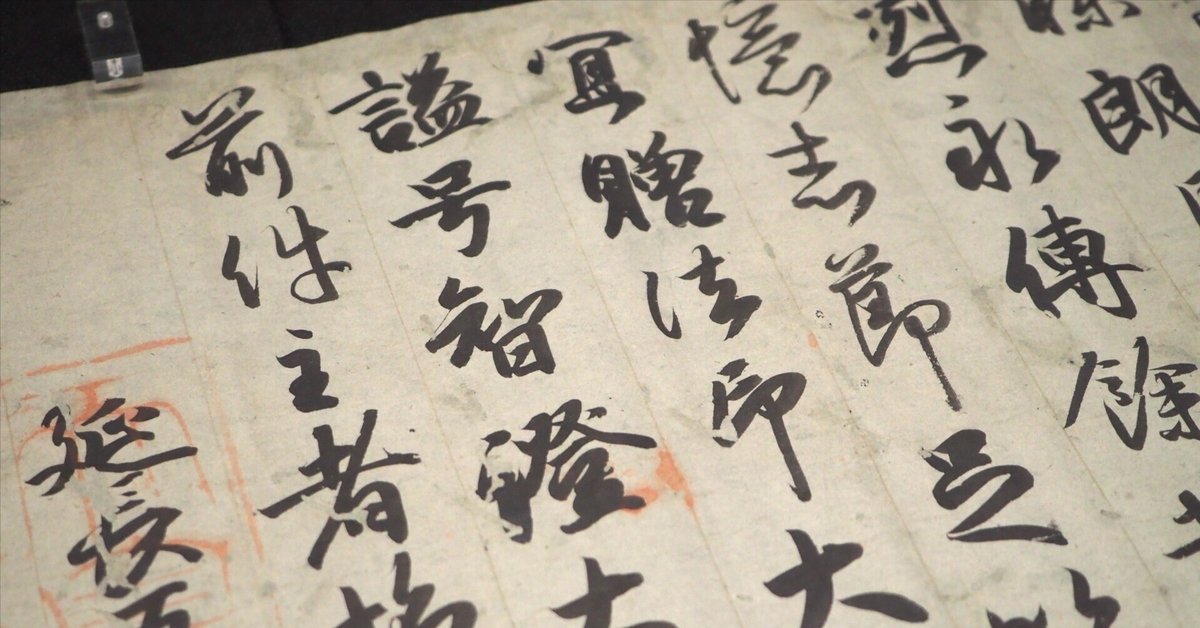

小野道風が記した国宝の「勅書」 @東京国立博物館

特に尊王攘夷が吹き荒れた江戸幕末を舞台とした時代劇では「勅許(ちょっきょ)が くだったぞ!」などといったセリフが聞かれますが、その勅許を記したのが勅書(ちょくしょ)ということになるかと思います。

現在、東京国立博物館(トーハク)には、《円珍贈法印大和尚位並智証大師諡号勅書》という国宝が展示されています。非常に分かりづらいタイトルですが、分かりやすく記すと、こんな感じです。

「醍醐天皇が円珍に、僧の最高位である法印大和尚の位を贈ったよ。あと、これからは円珍を『智証大師』と呼びましょう」

といった感じになります。諡号(しごう)とは、亡くなった後に尊敬の念を込めて贈る名です。そのため現在では「円珍(圓珎)」と呼ぶ場合もあるし「智証大師(智證大師)」と呼ぶ場合もあります。

はじめの2行で「天台座主で僧都の法眼和尚位である圓珎(円珍)に、法印大和尚の位と智證大師の号を贈るべし」と記されていますね。その下に朱のハンコが捺印されていますが、これが天皇のハンコで、玉璽とか御璽と呼ばれるもののようです。下図は現在使われている御璽ですが、醍醐天皇の頃にも、だいたい同じデザイン……天皇御璽の4文字が刻まれたものを使っていたのでしょう。

その御璽の左側から、少し文字を大きくして、下記のようなことが記されています。

勅す。慈雲秀嶺、仰げば則ち弥高く、法水の清流は之を酌めば寧ぞ盡(尽)きんや。故天台座主少僧都圓珍、戒珠に塵無く、慧炬照らす有り。大海を渡りて法を求め、異域に馳せて師を尋ね、物を済ふを宗と為し、舟檝を苦海に泛べ、利他意に在り。斧斤を稠林に加ふ。是を以て朦霧その翳味を歛め、朗月その光明を増し、遺烈永く伝はり、余芳遠く播る。志節を追憶するに以て褒崇するに足らん。よろしく法印大和尚位を贈り、諡して智証大師と号すべし。前件に依りて主者施行すべし。

それにしても、この字は小野道風が記したと考えられています。小野道風と言えば、歌人などとして知られる小野篁(おののたかむら)の孫。うちの近所に「小野篁が御東下の際に住まわれた上野照崎の地に創建」されたという小野照崎神社があるので、なんとなく聞いたことのある名前です(小野篁が御東下した事実が見当たらないのですが……神社創建は小野篁の亡くなった年)。

小野道風(みちかぜ・とうふう)は、もともとはむしろ武道に優れるヤンチャな性格だったようですが、途中から心を入れ替えて勉学にも励むようになったとされています。

先日、皇居三の丸尚蔵館の副館長にお話を聞いた限りでは、小野道風は三蹟の一人……というよりも三蹟の一番最初の人であり、この頃から、空海などから続いた唐様とでもいうべき書体から、じょじょに柔らかさを含んだ書体へと変遷していき、同じく三蹟の藤原佐理、そして藤原行成へと継がれて、藤原行成の頃に和様の書体が完成をみた……といったようなことを言っていました。(藤原行成の書を説明いただいた時の話を、改変して記しました)

その話を念頭に改めて今回の勅書を見ると……公文書なのだからもう少し綺麗に書いても良かったのでは? とも思いますが、平安時代の和歌を記した時のようなニョロ字ではなく、かなり読みやすい書体です。

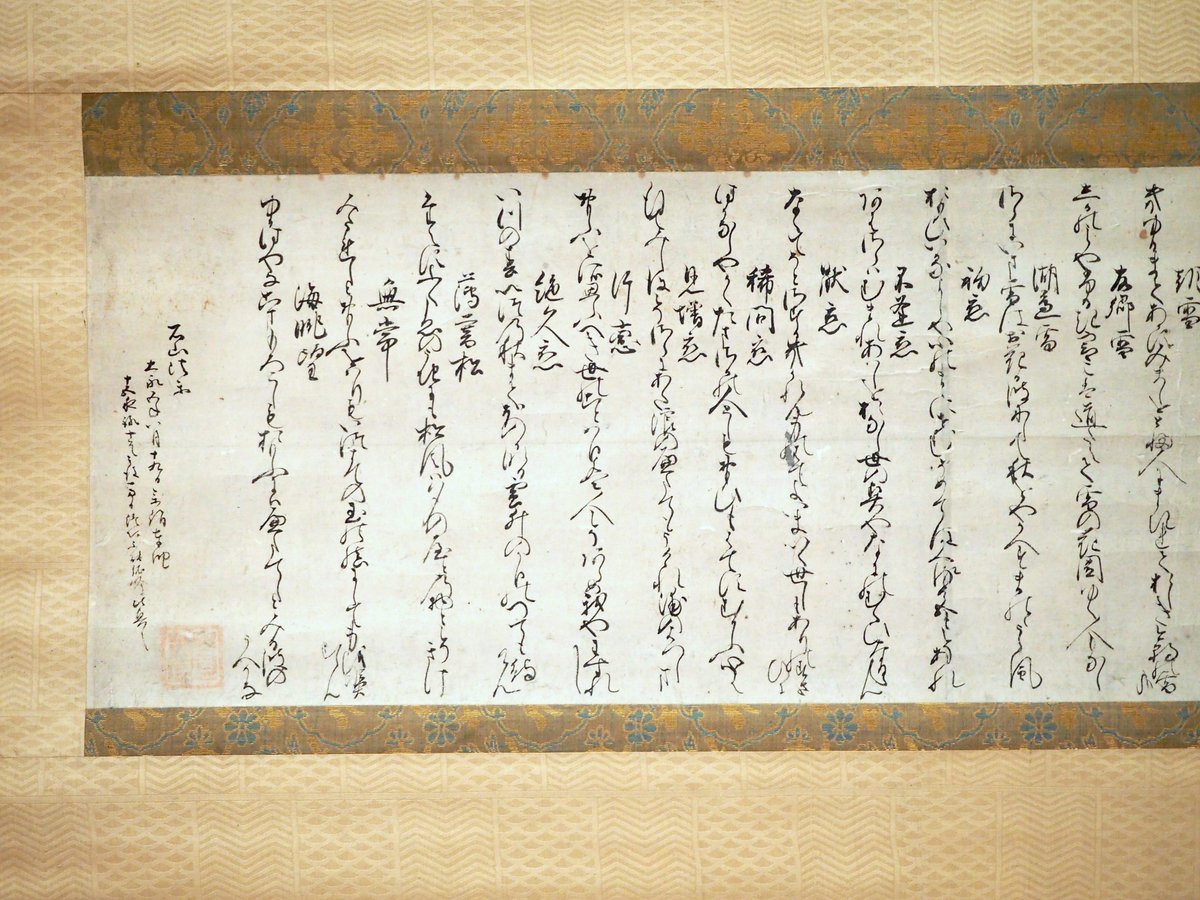

ちなみに三筆の筆頭とも言える“伝”空海の書も、トーハクに展示されていたので、いちおう載せておきます。ちなみに“伝”ってことは……空海の書ではないってことと、ほぼ同義……。とはいえ解説パネルによれば奈良時代に書かれたのはないかと言われています。これが写経なので、上の公文書の書体と比べてよいのか分かりませんが、(下の)“伝”空海の文字はとても読みやすいですね。あえて比べてみると、活字のような“伝”空海の書に対して、(上の)小野道風の書は個性的でもあり、柔らかさとともにニョロ字化していきそうな雰囲気もあります。

■書の画像アーカイブ

以下は今期展示されている書の展示品です。画像アーカイブとして載せておくためで、特に内容は記しません。

伝 藤原行成の《古今和歌集断簡(荒木切)》

もとは冊子本の『古今和歌集』で、江戸時代に烏丸光広の家臣で能書の荒木素白(1600~85)が所蔵したため、この名で呼ばれます。改行に変化をつけた小ぶりの連綿がみごとです。

伝藤原行成筆|平安時代・11世紀| 彩箋墨書

深山龍洞氏寄贈

400

あかすして わかるるそての しらたまを

きみかかたみと つつみてそゆく

401

限なく 思ふ涙に そほちぬる

袖はかわかし あはむ日まてに

402

かきくらし ことはふらなむ 春さめに

ぬれきぬきせて 君をととめむ

403

しひて行く 人をととめむ 桜花

いつれを道と 迷ふまてちれ

(詞書)しかの山こえにて、いしゐのもとにてものいひける人のわかれけるをりによめる

つらゆき(紀貫之)

むすふての しつくににこる 山の井の

あかても人に わかれぬるかな

藤原俊成の《古今和歌集断簡(了佐切)》

平安時代末期の歌人として著名な藤原俊成が書写した『古今和歌集』(巻第六 冬歌)です。後世において「俊成風」と呼ばれる癖の強い書風が特徴的です。江戸時代に古筆了佐(1572~1662)が鑑定したため「了佐切」と呼ばれます。

0324

しかの山こえにてよめる

紀あきみね(紀秋岑、紀秋峰)

白雪の ところもわかす ふりしけは いはほにもさく 花とこそ見れ

0325

ならの京にまかれりける時に

やとれりける所にてよめる

坂上これのり(坂上是則)

みよしのの 山の白雪 つもるらし ふるさとさむく なりまさるなりかな

藤原定実の《古今和歌集断簡(巻子本)》

華麗な料紙に『古今和歌集』を書写したもので、もとは巻子装。藤原行成の曾孫の定実(1077~1119)の筆跡とされます。料紙に蝋箋を用い、『古今和歌集』巻16・哀傷歌に所収の読人知らずの歌一首が調書を含めて書写されています。

藤原定実筆|平安時代・12世紀|彩箋墨書

植村和堂氏寄贈

女のおやのおもひにて山てらに侍りけるを、

ある人のとふらひつかはせりけれは、

返事によめる

読人しらす

あしひきの やまべにいまは すみそめの

ころものそての ひるときもなし

東常緑の《古今伝授書》

東常緑は千葉氏の一族で,室町時代における武家の故実家です。文芸が得意な人でした。この書は『古今和歌集』解釈の奥義に関する秘事口伝である「古今伝授」について、文明4年(1472)8月7日に飯尾宗祇の要望に答えて授けたことを示しています。常緑72歳の筆です。

東常緑筆|室町時代・文明4年(1472)| 紙本墨書

飯尾宗祇筆の《古今伝授書》

全部で3紙を継ぎ、「古今伝授」についての伝承過程を示します。第1・2紙は飯尾宗祇から牡丹花肖柏への伝授を表します。これによれば文明13年(1481)、同14年と二度にわたり伝授が行われています。3紙目は肖柏から友弘という人物に伝授が行われたことがわかります。

三条西実隆筆の《石山寺法楽三十首和歌》

筆者三条西実隆の日記『実隆公記』に、大永5年(1525)8月19日、石山寺に法楽三十首和歌を奉納したと書かれています。実降71歳の筆跡です。実は和歌や書などに秀で、後花園、後土御門、後相原三代の天皇に仕えました。

なんだか書に興味を抱くようになってきたのと、こちら個人蔵なのでTNMの画像アーカイブにも載っていないはずなので、スキャンして掲載しておきます。

|室町時代・大永5年(1525)|紙本書

個人蔵

この間が欠けているかもしれません。

◉室町時代の書

《七言絶句 B-3208》

策彦周良筆|室町時代・16世紀|紙本墨書

解説には「南宋の詩人・李南金の茶に関する詩を草書で書写した1幅」と記されていますが……茶のことを書いているにしては、シャキシャキとキレのる字体ではないでしょうか。けっこう好みの書体です。

この掛け軸に策彦周良が何を書いたのかはほとんど読めませんが、清の陸延燦が著した『続茶経』の第三三六条に、李南金が詠んだ茶に関する次のような詩が、記してあるそうです。

砌虫啷嘟萬蟬催、忽有千車捆載來。聽得松風并潤水、急〈忽)呼縹色綠磁盃

初虫喞喞万蝉催し、窓ち千車の掴載して来たる有り。松風並びに潤水を聴き得て、急ぎ縹色を緑磁の盃に呼ぶ

湯の沸く音は、一沸は階の蝉が一匹鳴き始めると他の蝉が一斉に鳴き始めるようであり、二沸は無数の車が荷物を満載して走ってくるかのようである。そして、松林を吹き抜ける風や渓流のせせらぎのような三沸の音が聞こえたら、縹色の湯を緑釉の磁杯に注ぐ

ここで言われている「一沸」「二沸」「三沸」とは、次のような状態を言うと、原文では、この詩の前の文章に記されています。

近頃は茶を淹れるのに釜で湯を沸かす者は少なく、瓶で沸かす。このため、湯の沸き具合を目で観察できず、沸き立つ音で、魚の目のような泡が立つ『一沸』、泉水が湧くように湯が波立つ『二沸』、珠が連なるように泡が立ち続ける『三沸」を判断しなければならない。

以上は、近畿大学短期大学部教授の田中美佐先生が近畿大学短大論集「第55巻第1号(2022年12月)」に発表した「『続茶経』試訳(其六)」から抜粋しています。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?