15)糖質の多い食事が老化を促進する

体がみるみる若返るミトコンドリア活性化術15

ミトコンドリアを活性化して体を若返らせる医薬品やサプリメントを解説しています。

【フルクトースとグルコース】

それ以上に加水分解されない糖類を単糖(monosaccharide)と言います。複数の単糖が結合すると、結合した単糖の数に応じて、二糖やオリゴ糖や多糖という大きな糖類になります。

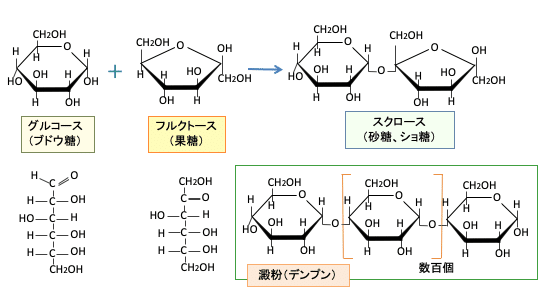

生物にとってエネルギー源となる単糖の代表はグルコース(ブドウ糖)とフルクトース(果糖)です。ともに6つの炭素から構成され、化学式はC6H12O6で同じですが構造が異なります。これを異性体と言います。蔗糖(スクロース)はグルコースとフルクトースが一個ずつ結合した二糖です(下図)。

図:スクロース(蔗糖)はグルコース(ブドウ糖)とフルクトース(果糖)が結合した2糖で、澱粉はブドウ糖が多数結合している。これらの糖質は消化管の消化酵素でそれぞれの単糖に分解されて体内に吸収される。

食事から摂取する糖質の代表は、穀物やイモ類などに含まれる澱粉(デンプン)ですが、澱粉はグルコースが多数重合した多糖で、植物が光合成で作り出します。動物は食品中に含まれる澱粉を消化管内の消化酵素で最終的にグルコースまで分解して小腸から吸収し、細胞内に取込まれたグルコースは解糖系とTCA回路と電子伝達系によってエネルギー(ATP)を作って、生命活動に使用することになります。

一方フルクトース (fructose)は、果糖(fruit sugar)とも呼ばれるように果物に多く含まれます。全ての糖の中で最も水に溶けやすく、甘みは砂糖の1.5倍以上、グルコースの2倍以上あり、しかもコストが低いので、加工食品や飲料の甘味剤として多く使われています。

【グルコース(ブドウ糖)はアルデヒド基を持つ】

炭水化物(carbohydrate)は単糖を構成成分とする有機化合物の総称で、代謝されてエネルギー源となる「糖質(saccharides)」と人の消化酵素で消化されない(したがって、エネルギー源にならない)「食物繊維(dietary fiber)」に分けられます。つまり、炭水化物は糖質と食物繊維から成ります。

炭水化物の多くは分子式がCmH2nOnで表され、これを書き直すとCm(H2O)nとなり、炭素に水が結合した物質のように見えるため炭水化物と呼ばれます。炭水化物は単糖類、少糖類、多糖類に分けられます。

単糖は炭水化物の最小単位で、それ以上分解すると糖の性質を失います。

少糖は単糖が2個~10個程度が縮合したものでオリゴ糖とも言います。砂糖の主成分である蔗糖(スクロース)はグルコース(ブドウ糖)とフルクトース(果糖)が結合した二糖類です。

単糖が多数結合したものが多糖です。穀物に含まれる澱粉はグルコースが多数結合したものです。

人間を含め動物は食物中の糖質を分解してエネルギー、すなわちATP(アデノシン3リン酸)を作り出して生命活動に利用しています。

食物中の糖質は消化管でグルコースやフルクトースのような単糖まで分解されて吸収され、細胞に取り込まれて分解されてATP産生に利用されます。

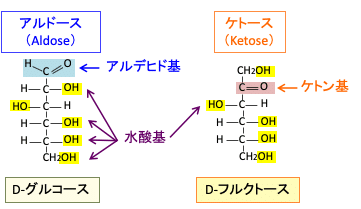

さて、炭水化物は、水酸基(-OH)を多数持ち、さらに、アルデヒド基(-CHO)または、ケトン基(>C=O)のどちらかを持っています。

アルデヒド基を持つ単糖をアルドース(ポリヒドロキシアルデヒド)といい、ケトン基を持つ単糖をケトース(ポリヒドロキシケトン)といいます。酸素原子と二重結合でつながっている炭素を末端に持つものがアルドースで、内部に持つものがケトースということになります。グルコースはアルドース、フルクトースはケトースになります(下図)。

図:糖質は水酸基(-OH)を多数持ち、アルデヒド基(-CHO)かケトン基(>C=O)を持つ。アルデヒド基を持つ単糖をアルドース、ケトン基を持つ単糖をケトースと呼ぶ。グルコースはアルドースで、フルクトースはケトースになる。グルコースもフルクトースも還元性をもち、タンパク質やアミノ酸と結合する。

分子内に遊離性のアルデヒド基やケトン基を持っていると還元性を示すので、このような糖類を還元糖と言います。「還元」というのは、他の物質から酸素を奪い、自分は酸化される性質です。この還元糖の性質がタンパク質やアミノ酸と反応する理由です。つまり、グルコースだけでなく、フルクトースもタンパク質と結合します。

【アルデヒド基はタンパク質と結合する】

アルデヒド基はタンパク質の側鎖のアミノ基と反応して結合します。

病理検査で組織を固定する時にホルマリン(ホルムアルデヒドの水溶液)やグルタールアルデヒドを使用します。これは、ホルムアルデヒドやグルタールアルデヒドのアルデヒド基が組織のタンパク質のアミノ基と反応してタンパク質を架橋して凝固させる作用を持つからです。

アルデヒド基をもつグルコースも、細胞や組織の様々なタンパク質に結合して、働きを阻害します。つまり、グルコースはアルデヒド基を持つので、体に毒になる可能性を秘めているのです。

タンパク質のN未端あるいは分子内に含まれるリジン残基の遊離アミノ基はグルコースのアルデヒド基と非酵素的に結合します。この給合はいったん形成されると自然に解離することはありません。これをタンパク質の糖化といいます。

タンパク質の糖化は血糖値の高さに比例して起こるため、寿命の判明しているタンパク質の糖化度を測定すれば、過去のある一定期間の血糖の高さを推定することができます。この原理を利用したのが、糖尿病の検査に使われるヘモグロビンA1c(HbA1c)です。

赤血球の寿命は約120日なので、赤血球に含まれるヘモグロビンというタンパク質の糖化の度合いを測定すると、過去1~2ヶ月間の血糖値の指標になると考えられています。

食後に血糖が上がると、体は膵臓からインスリンを分泌して血糖を下げます。このインスリンによる血糖調節機構が破綻し、アルデヒド基をもつグルコースの毒性によって細胞や組織のダメージが進む状態が糖尿病という病気です。

【糖化したタンパク質が老化を促進する】

消化管粘膜上皮や血液細胞のように再生によって絶えず入れ替わっている細胞であれば、タンパク質の糖化が起こっても、新しい細胞に交代することで若い状態を維持できます。 一方、寿命の長い細胞やタンパク質は糖化が蓄積するので、タンパク質の糖化による影響を受けやすくなります。

例えば、神経細胞は増殖や再生をしないで一生使われるので、加齢とともにタンパク質の糖化が蓄積して機能が低下していきます。

皮膚のコラーゲンが糖化すると肌の張りや弾力性が低下します。血管のコラーゲンやエラスチンも寿命が長いので、糖化が蓄積すると体中の血管が徐々に破壊されて多くの臓器の働きが低下します。

「人は血管とともに老化する」と言われています。血管が老化して固くなると、臓器や組織を養う血液循環が悪くなり働きが低下するからです。健康を維持するためには血管を柔らかい状態に維持することが必須であり、そのためには血管のタンパク質の糖化を防ぐことが大切なのです。

白内障もタンパク質の糖化が原因です。眼のレンズに相当する水晶体を満たすクリスタリンというタンパク質は一度作られると補充や交換ができません。クリスタリンの糖化が進行すると固くなり透明度が低下して視力に障害がでるのが白内障です。

このように、神経や血管や皮膚や水晶体などのタンパク質に糖化が進むことによって、様々な老化現象が起こっています。

【糖化最終生成物(AGEs)が細胞機能を阻害する】

料理で食材を加熱すると、グルコースやフルクトースのような還元糖とアミノ化合物(タンパク質やペプチドやアミノ酸)が反応して様々な物質ができます。これらの物質は料理の味や香りや色とも関係しています。この反応はアミノカルボニル反応、あるいは発見者の名前をとってメイラード(Maillard)反応と呼ばれています。

このメイラード反応は非酵素的な反応で、加熱によって短時間で進行しますが、常温でも長い時間をかけて進行します。生体内でグルコースやフルクトースなどの還元糖がタンパク質に結合する糖化反応も生体内で起こるメイラード反応です。

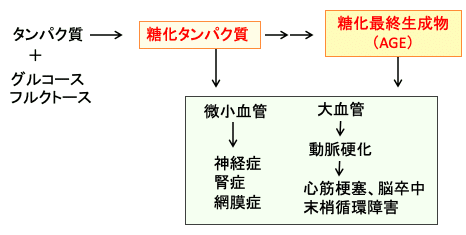

体内で生成した糖化タンパク質はその後分解して様々な低分子物質が生成します。これらの物質を糖化最終生成物(advanced glycation endproducts;AGEs)と言います。AGEsというのは糖化反応による生成物の総称で、多数の種類が知られています。このAGEsという物質が、さらにタンパク質を変性させ、炎症や酸化ストレスを高めて老化を促進します。すなわち、AGEsはタンパク質を架橋して変性させ、正常な働きを阻害します。

マクロファージなどの炎症細胞や血管内皮細胞にはAGEsで修飾されたタンパク質が結合する複数の種類の受容体があり、これらの受容体にAGEs修飾タンパク質が結合すると細胞内のシグナル伝達系が活性化されて、増殖因子や炎症性サイトカインの産生が促進され、活性酸素の発生も増えてきます。

【糖質の摂取量が多いほど老化が促進される】

糖質を多く摂取すると血糖が上昇し、タンパク質の糖化やAGEsの産生が増えます。健常者でも、皮膚コラーゲン中のAGEs蓄積量は加齢とともに増加し、糖尿病患者で同年齢の健常者よりもAGEsの量が多いことが報告されています。

糖化によるAGEsの生成・蓄積は、糖尿病における様々な組織の機能低下だけでなく、動脈硬化や認知症や骨粗鬆症や皮膚の弾力低下など、加齢に伴う多くの老化現象の根本的な原因となっています。

つまり、糖質自体に老化を促進する作用があり、タンパク質の糖化やAGEsの産生を減らすこと、すなわち糖質摂取を減らすことで老化を遅らせることができると言えます。糖質はエネルギー源として有用ですが、生体にとって毒作用もあるという二面性を持っている物質なのです。

図:グルコースやフルクトースがタンパク質に結合して生成される糖化タンパク質や糖化最終生成物(AGE)は細胞や組織のタンパク質の架橋や変性を起こす。微小血管が高度に障害されると神経障害や腎臓障害や網膜症が発症し、大きな血管に障害が蓄積すると動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳卒中や末梢動脈の循環障害が起こる。

【ポリオール代謝経路の活性化は還元型グルタチオンの量を減らす】

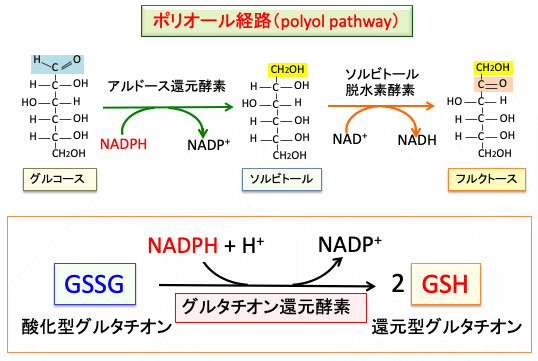

前述のように、グルコースはアルデヒド基があるから体に害になります。体内で生成する毒性のあるアルデヒド類を代謝(解毒)するためにアルドース還元酵素(Aldose reductase)があります。

グルコースは末端にアルデヒド基(-CHO)があり、グルコースもアルドース還元酵素の基質になります。つまり、アルドース還元酵素は、アルドース(アルデヒド基をもつ単糖)を糖アルコールに変換する酵素です。この酵素反応にはNADPHが使われます。

細胞内でグルコースの濃度が高くなると、アルドース還元酵素によってソルビトールに変換され、さらにソルビトール脱水素酵素によってフルクトースに変換されます。この経路をポリオール経路(polyol pathway)と言います。ポリオール経路が亢進するとNADPHを消耗します。このNADPHは酸化型グルタチオンを還元型に戻すのに必要です。

グルタチオンは細胞内に0.5~10mMという非常に高濃度で存在します。チオール基(SH基)を持ち、この水素が電子を供与することによって活性酸素やフリーラジカルを消去します。 還元型のグルタチオンはGSH(Glutathione-SH)と表記され、GSHが活性酸素などで酸化されると酸化型グルタチオンGSSG(Glutathione-S-S-Glutathione)になります。

つまり、酸化型は、二分子の還元型グルタチオンがジスルフィド結合(2個のイオウ原子が繋がった状態)によってつながった分子です。 細胞内で発生した活性酸素やフリーラジカルに電子を与えて酸化型になったグルタチオンを還元型に戻す酵素がグルタチオン還元酵素で、このときNADPH(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸、nicotinamide adenine dinucleotide phosphate)から水素をもらいます。

つまり、NADPHは酸化型グルタチオンを還元型に戻すのに必要で、NADPHが消費されて少なくなると還元型グルタチオンが減るので、細胞の抗酸化力が低下し、酸化ストレスを高める結果になります(下図)

ポリオール経路の亢進は糖尿病性の網膜症や腎症や神経障害といった糖尿病の合併症の発症に関る主要な機序の一つとして考えられており,高血糖状態では細胞内のポリオール経路の代謝亢進によるソルビトールの蓄積や補酵素のNADPHの減少が組織障害を引き起こすと考えられています。

図:細胞内でグルコースの濃度が高くなると、解糖系で分解される以外に、グルコースはアルドース還元酵素でソルビトールに変換され、さらにソルビトール脱水素酵素によってフルクトースに変換される。この経路をポリオール経路という。アルドース還元酵素ではNADPHが使われるので減少する。NADPHは酸化型グルタチオンを還元型グルタチオンに戻すのに必要であるため、ポリオール経路が亢進すると還元型グルタチオンが減少して抗酸化力が低下する。

【糖質の害を減らす食事法】

できるだけ食後血糖値を上げない食事や生活習慣が、体の老化を防ぐことにつながります。同じ量の糖質を摂取する場合でも、食べ方によってタンパク質の糖化やAGEsの産生や酸化ストレスの亢進を防ぐことができます。

基本は、急激に血糖値を上げる食品を避けることになります。食べる順番や一緒に食べる食材によって血糖値が上がりにくい食べ方があります。また、抗糖化作用や抗酸化作用のある食材や栄養素を多く摂取することも大切です。

穀物を使った食品では、精製度の高い白米やうどんや精製小麦を使ったパンやパスタを避け、精製度の低い玄米、雑穀、そば、精製されていないパンやパスタ(全粒粉パンなど)を選ぶようにします。

ケーキやチョコレートやまんじゅうなどの砂糖や精製した糖を多く使ったお菓子や、砂糖や果糖が多く入ったジュースや清涼飲料水や、甘い果物も摂り過ぎはタンパク質の糖化と酸化ストレスと炎症反応を高める食品と言えます。

このような食品を多く摂取するような食生活を日常的に続けていれば、食後高血糖になりやすく、糖尿病がなくても、糖化や酸化ストレスによる体の老化は進行します。

糖質を食べるときに、食物繊維(野菜、豆、キノコ、海草類)やタンパク質(肉、魚、卵)の多い食品を一緒に摂ると急激な血糖値の上昇を防げます。

食品を食べる順番としては、最初に繊維質の多い野菜を食べ、次に肉や魚、最後にご飯などの穀物というように血糖を上げやすい食品を後の方で食べると血糖が上がりにくくなります。

緑黄色野菜に多く含まれるプラボノイドなどのポリフェノール類は糖化と酸化を防ぐ作用があります。ジャガイモや人参やゴボウのようにイモや根菜類は糖質を多く含むので、糖質の少ない葉菜類(ホレンソウ、小松菜、ニラ、パセリなど)を多く摂取します。

空腹時に糖質の多い食品を食べると血糖値は一気に上昇してしまいます。また、ゆっくり噛んで、時間をかけて食べることも大切です。

糖質をできるだけ減らすという特殊な食事療法もあります。がんや神経変性疾患や肥満やメタボリック症候群の治療目的では有効性が報告されています。

しかし、これはあくまでも特殊な状況での治療目的で実施されます。

寿命を延ばし、心疾患やがんの発生率の低い食事として地中海料理が推奨されています。

地中海料理とは、ギリシャ、イタリア、ポルトガル、スペインなどのヨーロッパや北アフリカ諸国の地中海沿岸の料理で、野菜や果物や豆類やナッツ類や魚介類が豊富で、オリーブオイルをふんだんに使うのが特徴です。適量の赤ワインを飲むことも心血管リスクの低減に関与していると言われています。地中海料理は穀物も多いのですが、精製していない穀物を多く摂取しています。

地中海沿岸地域の人たちは、このような食生活のおかげで心臓病による死亡率が低いと言われています。地中海料理ががんやアルツハイマー病などの神経変性性疾患のリスクを減少させるという研究結果も出ています。

食事中の糖質で問題なのは、精製した糖質が増えたことだと言えます。精製していない糖質を適度に摂取し、緑黄色野菜や豆類やオリーブオイルやω3系不飽和脂肪酸(魚の油やオリーブオイル)を一緒に摂取して、食後血糖を高めないようにすれば、糖質摂取の害は低下できます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?