第1話 和食の真髄:出汁

ジオリブ研究所所長、ジオ・アクティビストの巽です。

シリーズの第一話は、和食には欠かせない「出汁」がテーマです。なぜ日本で出汁文化が育まれたのか? さあ、ジオリブしましょ!

旨味たっぷりの出汁

春の椀物の代表格といえば若竹煮、筍の香りと食感が出汁によって引き立てられる一品です。この出汁の奥深さは、昆布と鰹の旨みの相乗効果が作り出すと言われています。ここで大切なことは、「旨味」とは、「美味(うま)い」という感覚的な表現とは一線を画す科学的な意味であることです。私たちの五感の一つである「味覚」は、そもそもは生体にとって必要不可欠な、あるいは有害な成分を識別する感覚です。主に舌で感知される味覚には「甘味」「苦味」「酸味」「塩味」の四種類があることは古くから知られていました。それぞれに対応する成分を、舌の味細胞にある「受容体(レセプター)」が検知するのです。旨味成分については、日本の科学者が昆布(グルタミン酸:池田菊苗)、鰹節(イノシン酸:小玉新太郎)、椎茸(グアニル酸:国中明)などの和の食材に発見していたのですが、これらの食材に馴染みの薄い西洋ではなかなか受け入れられませんでした。しかし、ようやく21世紀初頭になってグルタミン酸受容体が味細胞の中にあることが証明されたことで、「旨味」も基本味覚として広く認知されるようになったのです。

もちろん西洋料理でもスープストックは欠かせません。しかしこれらと出汁には決定的な違いがあります。それは、使う食材です。出汁は昆布と鰹節を合わせて使うことが多いのですが、例えばフランスではスープの旨味を担う主役の1つは獣肉です。日本で獣肉スープが広がらなかった理由は、殺生を嫌う仏教文化の影響だと考える人も多いようです。もちろんそれも要因の一つですが、実は水の性質が大きく影響しています。

軟水と硬水

水の性質を表す尺度の1つが「硬度」です。水は硬度、つまり含まれるCaとMgの量によって図1のように区分されています。この尺度を用いると、日本の水はヨーロッパに比べると圧倒的に軟水であることが一目瞭然です。中でも和食の本家本元とも言える京都の水は超軟水なのです。一方で関東の水は軟水に分類されるもののやや硬度が高く、沖縄も硬度が高い傾向にあります。また、日本一の酒処である灘五郷(神戸市・西宮市)を支える「宮水」は中硬水です。実はこれらの日本列島では特異な水はそれぞれの地で特有の食文化を育んでいるのですが、このことはまたいずれお話しすることにして、ここでは日本は「軟水の国」であることを覚えておいてください。

日本列島でも、人々はかつては獣肉を煮て食べていたと思います。縄文遺跡の貝塚から分かる様に、猪や鹿の肉は古代人にとって大切なタンパク源でした。彼らは狩猟で得た獣肉を、焼いたり煮たりして食べたことでしょう。しかし獣肉の煮物は、きっと、あまりにも「獣臭かった」に違いありません。なぜならば、肉や血液中の臭み成分(脂肪酸やタンパク質)を上手く取り除くことができなかったのです。これらの臭み成分は、水に含まれるCaと結合して「灰汁(あく)」を作るので、これをきっちりすくってやれば、獣臭さを取り除くことができるはずです。しかし日本列島の軟水にはCaが少ないために、灰汁を作る反応が進まないのです。一方で硬水のヨーロッパでは、丁寧に灰汁取りをすることで、絶品の「フォン・ド・ボー」が生まれたのです。

獣肉の調理には適していない軟水ですが、それを補って余りある特性があります。それは昆布の旨み成分であるグルタミン酸を効果的に抽出することです。このことが、和食の基本となる出汁を生み出したと言えます。一方で硬水は、昆布に含まれるネバネバ成分(アルギン酸)がCaと反応して表面に膜を作ってしまいます。だから硬水を使うとグルタミン酸が十分に抽出されないのです。

京都の老舗料亭のおやっさんがこんなことを言ってました。「赤坂に支店を出したんですけど、なんぼしてもいつもの出汁ができませんのや。水のせいやと思て、京都の水を持って行ったらうまいこといきましたわ!」 先にも述べたように関東の水はやや硬水系なのです。

軟水と硬水を分ける山と平野

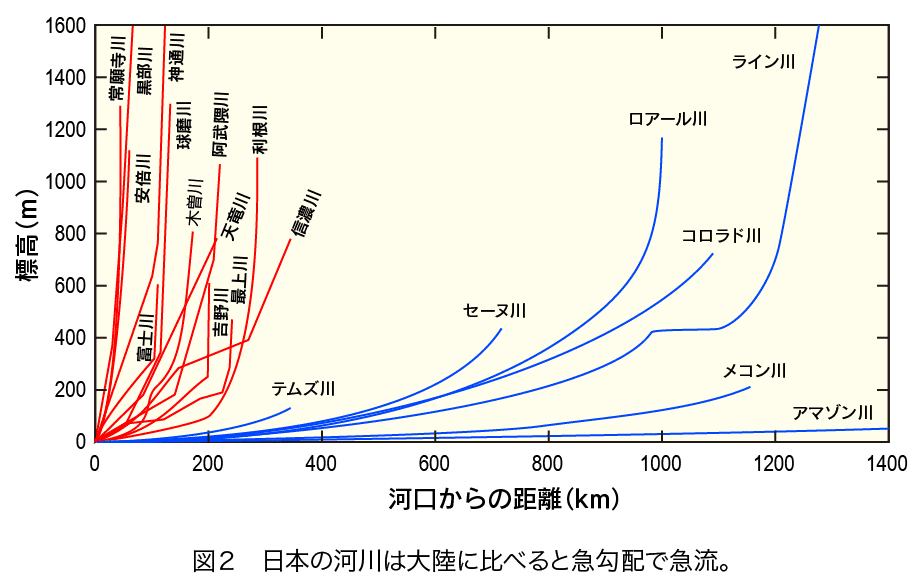

明治時代に来日したオランダの土木技師がこんなことを書いています。「この国には川がない。あるのは滝だ。」このことは、図2を見れば明らかでしょう。日本列島の河川は大陸と比べると圧倒的に河床勾配が大きく急流なのです。実はこれこそが日本が「軟水の国」となった原因です。

ゆったりと時間をかけて流れる大陸の河川では、地盤に含まれるCaやMgイオンが多く溶け込むので硬水となります。さらに、ヨーロッパにはこれらの元素を主成分とする石灰質の地盤が広がっているために、水の硬度はますます上がります。一方日本列島の河川は圧倒的に急流なのでイオンを溶かし込む暇がなく、軟水となるのです。

同様のことは地下水にも言えます。地下水が地下に留まっている平均時間(滞留時間)は、大陸、例えば中央ヨーロッパや米国テキサス州では一万年を超えるのに対して、日本の山麓湧水では数十年以下、京都盆地でも5年程度と言われています。

急流が多い日本列島の中にあって、日本最大の平野が広がる関東地方では、利根川や荒川がゆったりと流れています。そのために他地域に比べて水の硬度が上がり、昆布出汁を取るのはやや難しくなると考えられます。また、サンゴ礁起源の石灰岩が地盤をなす沖縄も硬水系です。それに、日本一の酒所である灘(兵庫県神戸市〜西宮市)で酒造りに使われる「宮水」も中硬水です。これは、この水がCaを主成分とする貝殻が多く含まれる地層を流れてくることに原因があります。

日本が軟水の国で、その結果として昆布で出汁を取る文化が育まれたのは、急流が多い、つまりこの国が山国かつ島国であることが原因だったのです。ではなぜこの国では山が高くなるのでしょうか?次回はこのことをお話しすることにしましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?