音楽の国の冒険②(全7回)

ヴォルフガング=アマデウス=モーツァルト

ウィーン大司教区の司教座がおかれていた教会─要は、この地域において最も権威ある教会である、シュテファン寺院を訪問する。

ウィーンのランドマークであり、14世紀の建設以来、この都市の数奇な歴史を見届けてきた。オーストリアの至宝モーツァルトが妻コンスタンツェと結婚式を行ったのも、またその葬儀が執り行われたのもこの教会であった。教会の裏手には、モーツァルトがウィーンに居住していた頃の家が博物館として残っている。

ヴォルフガング=アマデウス=モーツァルト。皆さんはこの音楽家に対してどのようなイメージを持っているだろうか。おそらく、以下の2つのイメージに大別されるだろう。

1つは、「天才」のステレオタイプとしてのイメージ。5歳から作曲を始めて「神童」と称えられ、6歳で大公マリア=テレジアの前で演奏を行い、彼女の膝の上に飛び乗ってキスの雨を降らせた。

成人して後の彼は異常なほどの下ネタ好きで、「俺の尻をなめろ」という曲を作曲していたり、また従姉妹に対してひたすら糞尿の話を繰り広げる下劣な手紙を送っていた、というエピソードは「天才ゆえの変人さ」として、ますますモーツァルトの「天才」という印象を強める。

モーツァルトを描いた有名な映画『アマデウス』(1984年)で描かれた、底抜けに明るく、空気の読めないモーツァルト像は、このようなイメージを決定づけることとなった。

この映画では当時のウィーンの宮廷楽長サリエリのモーツァルトへの嫉妬が主題として描かれており、モーツァルトは一種「天才」のアイコンとしての位置づけを与えられている。

一方でモーツァルトには、薄幸なイメージも付きまとう。モーツァルトは、当時独立国であったザルツブルクの司教に仕えていたが、雇い主は音楽に理解がなく、その能力に見合った待遇を得ることはできなかった。そのため父のレオポルトは、音楽の修行と息子の売り出しを兼ねて、まだ幼いモーツァルトをヨーロッパ周遊旅行に連れ出し、ミラノやローマ、ナポリ、ミュンヘン、ロンドンなどの都市を回った。モーツァルトは各都市で大いに歓迎を受けたものの、彼を召し抱えようとする者は現れなかった。結局の所、音楽家の才が高く評価される時代ではなかったのだ。先述のマリア=テレジアも、息子のミラノ大公から、モーツァルトを雇うことの是非を問う手紙を預かったとき、「無用な人間を雇うことはない」と冷たい返事をよこしている。

成人して後、モーツァルトは再びヨーロッパを周遊する「就活」旅行にたったが、やはり彼を雇ってくれる宮廷は見つからなかった。そんなモーツァルトが、「神童」として扱われて以来、初めてといってもいい栄光を得たのが、ここウィーンであった。当時の神聖ローマ皇帝ヨーゼフ2世は、イタリア趣味に溢れていたウィーンの芸術界の刷新をはかっており、その中でドイツ語圏出身の作曲家であるモーツァルトが宮廷音楽家として召し抱えられることとなった。

彼が皇帝に捧げたオペラが代表作の一つ『フィガロの結婚』である。

原作の戯曲は貴族批判的な内容を含んでいたため各国で上演が禁じられていたが、モーツァルトはどう懐柔したのか皇帝にその作曲を認めさせ、完成にこぎつけた。ウィーンでの上演は好評を博したもののわずか数週間で終わってしまったが、当時オーストリア領であったプラハ(現チェコ領)での上演は大好評となり、新たな注文まで得ることができた。こうして作られたのが、モーツァルトのもう一つの代表作である『ドン=ジョヴァンニ』である。しかし、ウィーンの宮廷での待遇は決して良いものではなかったらしく、モーツァルトは常に借金に苦しんでおり、友人に金の無心をする手紙が多く残されている。

モーツァルトは享年35歳と、早死にでもあった。モーツァルトの死に関しても神秘的なエピソードが残されている。ある夜モーツァルトの家を、灰色の服を着た、痩せた不気味な男が訪問し、依頼主の名を明かさないままに、レクイエム(死者のためのミサ曲)の作曲を依頼する。モーツァルトは早速仕事に取りかかるが、この頃から彼は体調を崩し、めまいや失神、嘔吐などの症状に襲われるようになった。やがてモーツァルトは、この曲の依頼人は死神であり、そしてこのレクイエムは自分の死に捧げるものだと信じるようになる。そして1791年の12月5日、レクイエムの完成を見ぬままにこの世を去るのである。

モーツァルトの死は毒殺であるという説もある。誰よりモーツァルト自身がそう信じており、「僕は毒殺される」とたびたび妻のコンスタンツェに漏らしていた。最大の容疑者は当時の宮廷楽長サリエリであり、彼が嫉妬の末に殺したのだという説が、先述した映画『アマデウス』でも採用されている。

彼は死後も不遇であった。彼の葬儀の際、妻のコンスタンツェが葬列に付き添わなかったため、遺体がどこに埋められたかわからなくなってしまったのである。現在でもその在処はわかっていない。妻コンスタンツェはモーツァルトの生前から、家計管理もまともに行わず毎日遊び惚ける悪妻として知られていた。悲しいことに、彼の結婚に愛はなかったのである。

以上、一般に知られているモーツァルトの略歴を紹介した。こうしたモーツァルトのイメージは、最新の研究によって部分的に修正されている。

まず、モーツァルトが下ネタ好きだったことは確かだが、当時、糞尿や尻をあらわす言葉は、それこそ現代の英語における“f**k”のように、罵倒や強調のためにかなり気軽に用いられていたことに留意しなければならない。とはいえ、モーツァルトがお世辞にも上品とは言えない人物であったことは疑いようもないが。

また、モーツァルトが友人に大量の借金をしていたことは事実だが、それはどうもある一時期の話に過ぎなかったようで、基本的にはモーツァルトは当時としてはかなりの高収入だったようだ。

モーツァルトにレクイエムの作曲を依頼したのも死神などではなく身元がはっきり分かっている。またモーツァルトもその正体を把握していたという説が有力である。毒殺説も支持されておらず、ましてサリエリがその犯人であるという話は全くの俗説として扱われている。確かにサリエリはその晩年にモーツァルトの毒殺を告白しているが、彼はそのとき精神病を患っており、その証言は信用に値しないというのである。

また妻コンスタンツェが悪妻だったのは確かだが、彼の遺体の場所がわからなくなってしまったのは、必ずしも彼⼥だけが原因ではないようだ。そもそも⼀⼈⾒送らなかったら居場所がわからなくなるというものでもないだろう。当時のオーストリア⼤公ヨーゼフ2世により、個⼈の墓地が禁⽌されて誰もが共同墓地に葬られることになっていたのが根本的な原因だった。

ここでは職業柄、教育という観点からモーツァルトについて考えてみたい。モーツァルトの父レオポルトほど「教育熱心」という言葉が似合う人物は、前近代においてはかなり珍しいのではないだろうか。レオポルトは、幼いモーツァルトを当時音楽の本場であったイタリアへの旅行に連れ出し、最先端の音楽に触れさせ、彼の感性の育成に努めた。自分には音楽リテラシーがないのでわからないが、このイタリア旅行が彼の音楽に与えた影響は非常に大きいそうだ。「天才」は人類共通の財産であり、親は、その才能を十分に伸ばし、そして世に活かされるよう努めるべきであるという考え方に立つならば、レオポルトの行動は全く正しかったといえるだろう。

その一方で、親子関係という点ではどうだろう。過保護、過干渉な親をもつ家庭にありがちなことかもしれないが、レオポルトとヴォルフガングはなかなか親離れ・子離れのできない親子であった。モーツァルトはコンスタンツェとの結婚にあたって、何度も父に手紙を送って、父からの許可が出るまでは決して結婚しようとしなかったし、父は父で、なかなか首を縦に振ろうとせず、また普段から手紙で息子の私生活について口うるさく注意した。

そのような歪な親子関係は、モーツァルトの代表作「ドン=ジョヴァンニ」によくあらわれている。このオペラは父レオポルトが亡くなったまさにその年に完成しているが、その筋は、何百人もの女性をもてあそび、傷つけ、裏切ってきたスペインの放蕩貴族ドン=ジョヴァンニが、愛人の父親の亡霊によって地獄に引きずり込まれてしまうというものである。

この物語において、ドン=ジョヴァンニにモーツァルト自身が、彼を地獄に引きずり込む亡霊に父レオポルトが重ね合わされていることは議論をまたない。結局ジョヴァンニに救済が与えられず、地獄に落とされてしまうというオチは、彼の父親への罪悪感、そして屈折した感情をあらわしているだろう。映画『アマデウス』ではこれを踏まえて、父レオポルドの逝去が伝えられるシーンと『ドン=ジョヴァンニ』での亡霊の登場シーンがオーバーラップする形で表現されている。

レオポルトのことを、ステージパパ――子どもの芸能活動に付き添い、マネージャーのように振舞う父親――の元祖として、批判する向きもあるらしい。が、私はそのような議論に加わるつもりはない。右では「歪」だの「屈折」だのと表現したが、実際、家族・親子のあり方に正解はない。少なくともこの親子間には確かな愛情が存在していた。

では何故こんな話を紙幅を割いて長々と紹介したのか。それは、この旅行記をお読みの皆さんの中には、モーツァルト父子の物語を聞いて、思う所ある方が少なくないだろうと思うからである。ある人はモーツァルト自身に、ある人はレオポルトに自分自身を重ね合わせるかもしれない。あるいは自分自身に当てはまらなくとも、知人の顔を思い浮かべたという人は少なくないだろう。

そういう人にとって、こうしたモーツァルトの親子関係について知ることは、モーツァルトの曲を聴く体験を少なからず変化させるだろう。もし『ドン=ジョヴァンニ』を鑑賞することがあれば、亡霊の登場シーンにおいて、ある人はそこに自分自身を、ある人はそこに父親をみるかもしれない。それは、そこにどんな感情が伴ったとしても、素晴らしい芸術体験だと思うのである。

余談だが、ウィーンはモーツァルト以外にも、ハイドンやベートーヴェン、シューベルト、マーラー、ヨハン=シュトラウス親子にシェーンベルクなど、数多くの音楽家が活躍した都市だが、その中でもモーツァルトの扱いは頭一つ抜けている。

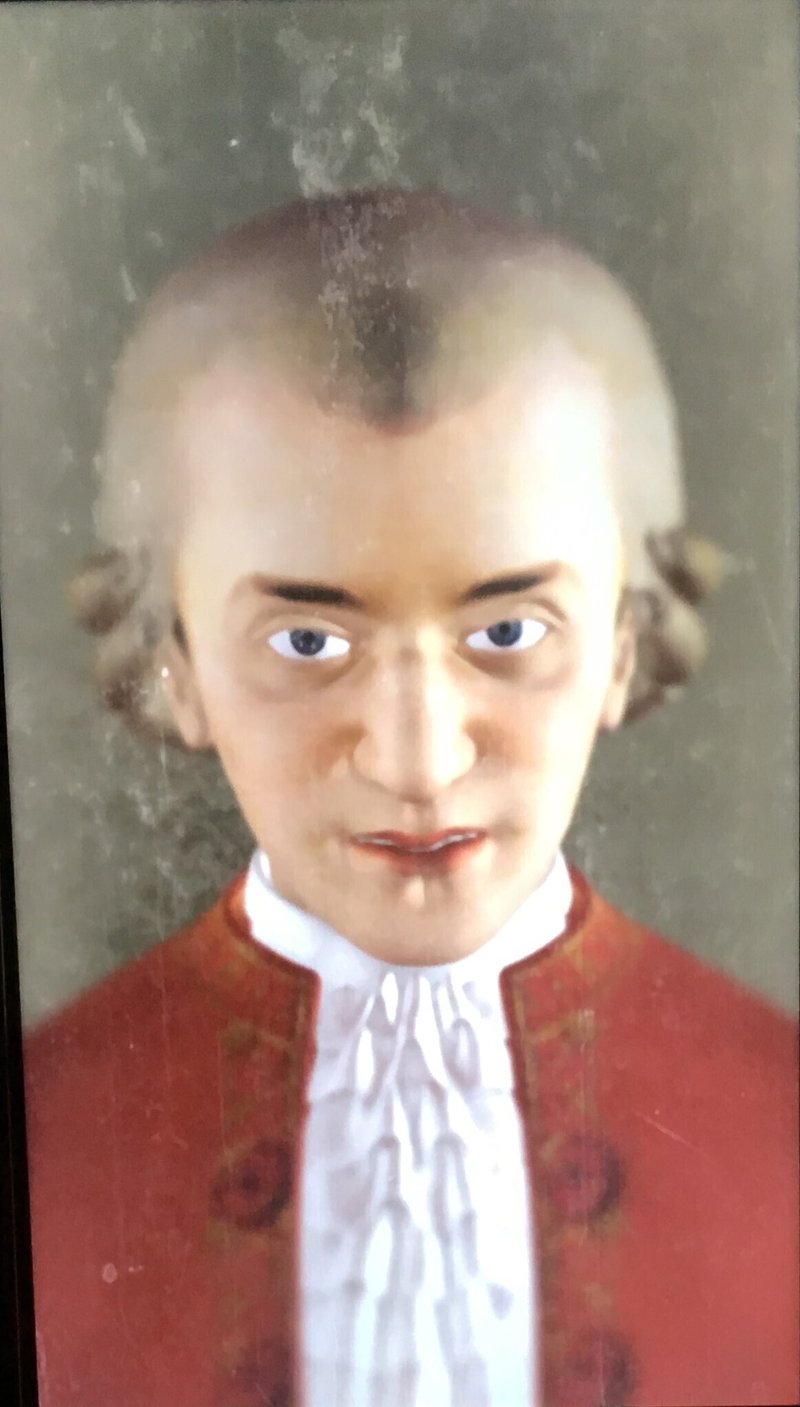

お土産屋で彼の顔をみないときはないし、またウィーンには音楽館という、何ともウィーンらしい、体験型のミュージアムがあるのだが、そこでも、観覧客の表情の通りにヴァーチャル空間のモーツァルト(このモーツァルトの顔の憎たらしいこと!)が表情を動かすという、散々ないじられ方をされてしまっている。

さらに余談になるが、この音楽館には、ヴァーチャルのオーケストラの前で指揮者を体験できるというアトラクションがあり、私としてはとてもやってみたかったのだが、流石にたくさんのオーディエンスが見守る中で東洋人一人でこれをやるというのはあまりにハードルが高く断念した。一人旅は体験型のアトラクションに弱い。なお、地元の住人と思われる高校生くらいの少女がチャレンジしていたが、体験が終わった後、後ろに並んでいた客たちに対して、本物の指揮者よろしく大げさなお辞儀のパフォーマンスを見せていて感心した。これは日本人にはできないなぁ……と思ったものだ。

音楽の国の冒険③へ(5月5日 9:00公開)

by 世界史☆おにいさん(仮)

Header Photo by Dimitry Anikin on Unsplash

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?