vol.4 "けテぶれ"を塾ではどこまでできる?

順番が前後しましたが、今回は「塾でけテぶれを実践したこと」を紐解いていきたいと思います。

※前回の記事はこちら ↓

まず、そもそも「けテぶれ学習法とは何だろう?」と思った方は、ぜひこちらの記事をご覧ください。

ぼくは「けテぶれ学習法」を、普段の宿題レベルから汎用的な資質・能力を磨ていく学び方と解釈しています。

予測不可能な社会(VUCA)、生涯学習社会などがトレンドになる中で…

「学び方を学ぶ」

「自分に合った学び方を知っていること。それを使いこなせること。」

「自分で考え、その結果も自分で引き受ける自律する力」

「必要な時に、他者に助けを求めたり、自分の得意なことは相手にgiveするゆるやかな協同する力」

このような学びの経験や、汎用的な資質・能力を育むことが求められていると言えます。

【全教科で自己学習力を身につける】という考え方と、けテぶれは非常に親和性が高いと思います。そして、ぼくの関心も、教科を教えるよりも、教科を通して力をつけることに重きがあります。

もちろん、学習方法としての汎用度の高さもありますが、何よりも実践の根底にある教育観・学習観を参考にしています。

今ある環境で、今ある教材で、最大級の結果を出す。そういう努力をする。

— 葛原祥太⚡️#けテぶれ #QNKS #心マトリクス を作った人 (@barikii) November 17, 2020

もっといい環境なら…もっといい教材なら…なんて言い始めたらキリがない。

コンテンツに目を奪われるな。コンピテンシーに意識を向けろ。

新しいものに飛びつく前に、今あるモノコトを突き詰めろ。本質を見抜け。根本的に新しいものなんてないんだから。本当に大切なことはどこにでも内在しているのだから。今あるモノことから紡げだせ。そういう努力をせずに言われるままによく分りもしない取り組みを飲み込み続け何になる?考えろ。試せ。

— 葛原祥太⚡️#けテぶれ #QNKS #心マトリクス を作った人 (@barikii) January 3, 2021

では、子どもたちの自己学習力は、どうやって高まっていくのでしょうか。

はじめから自転車に乗れる子がいないように、はじめから自分で学べる子はまずいないと思います。基本的に自由な環境でたくさんの失敗をして、“自分で学ぶ”という感覚を掴んでいくと思います。

当時、中学受験の集団塾に働いていたこともあり、教材や進度などの制約のある中で、どこまで子どもたちの自己学習力を高めることができるか?

を試行錯誤するべく、小学4年生と約1年間学びを進めてきました。その過程を振り返りつつ、成果と今後の課題を明らかにしたいと思います。

けテぶれを仕掛ける種をまく

けテぶれの導入の段階では、どれだけ教師側が語ることができるかが大事だと思いました。

大上段の話を踏まえて、具体的に宿題や授業の構成を少しずつ変えていきました。

・宿題のノートの形式を「け・テ・ぶ・れ」の構造にすること

・宿題は範囲を示して、次の授業の頭でテストをする

・テスト前に自分の目標点数も自分で決める

・丸付けを自分で行い、自分の点数と向き合う

・テストの結果から自分の宿題への取り組み方を振り返る

・授業の構成もけテぶれにして、最後の学習の成果をテストでアウトプットして振り返る

・テスト後は「+(できたこと)・-(できなかったこと)・→(次はどうするか)」という観点から振り返り、改善のサイクルを回す練習を積み重ねる

授業も週2回なので、けテぶれを浸透させることに苦慮しました。初期は、トップランナーを価値づけして、徐々に教室内に広げていく意識が必要だと実感しました。

授業自体も、けテぶれの流れにしていくと、少しずつ改善サイクルを回す思考になる子も増えてきた感じでした。

導入の段階では、「テスト前に目標点数を決める」、テスト直後に「まちがいを分析する」「自分で丸つけをする」などは、比較的に授業内でみんなでやりやすい取り組みでした。

はじめは、テストの点数と向き合うことから逃げようとする様子が多かった記憶があります。大人であっても、正面から自分の点数と向き合うことは少々痛みが伴いますよね。

自分に合った方法で学ぶことができれば点数も上がるし、逆にさぼっていれば、それが結果として顕著に表れる。

基本的に、テストをする範囲と、自分の目標だけを決める。その目標を達成するための手段は、各々の学習者に開かれている状態にする。

そうすることで、自分に合った学び方を模索していくプロセスが創り出せるのではないかと思います。時間はかかりますが、大事なプロセスだと認識しています。

自己で学びを進める姿

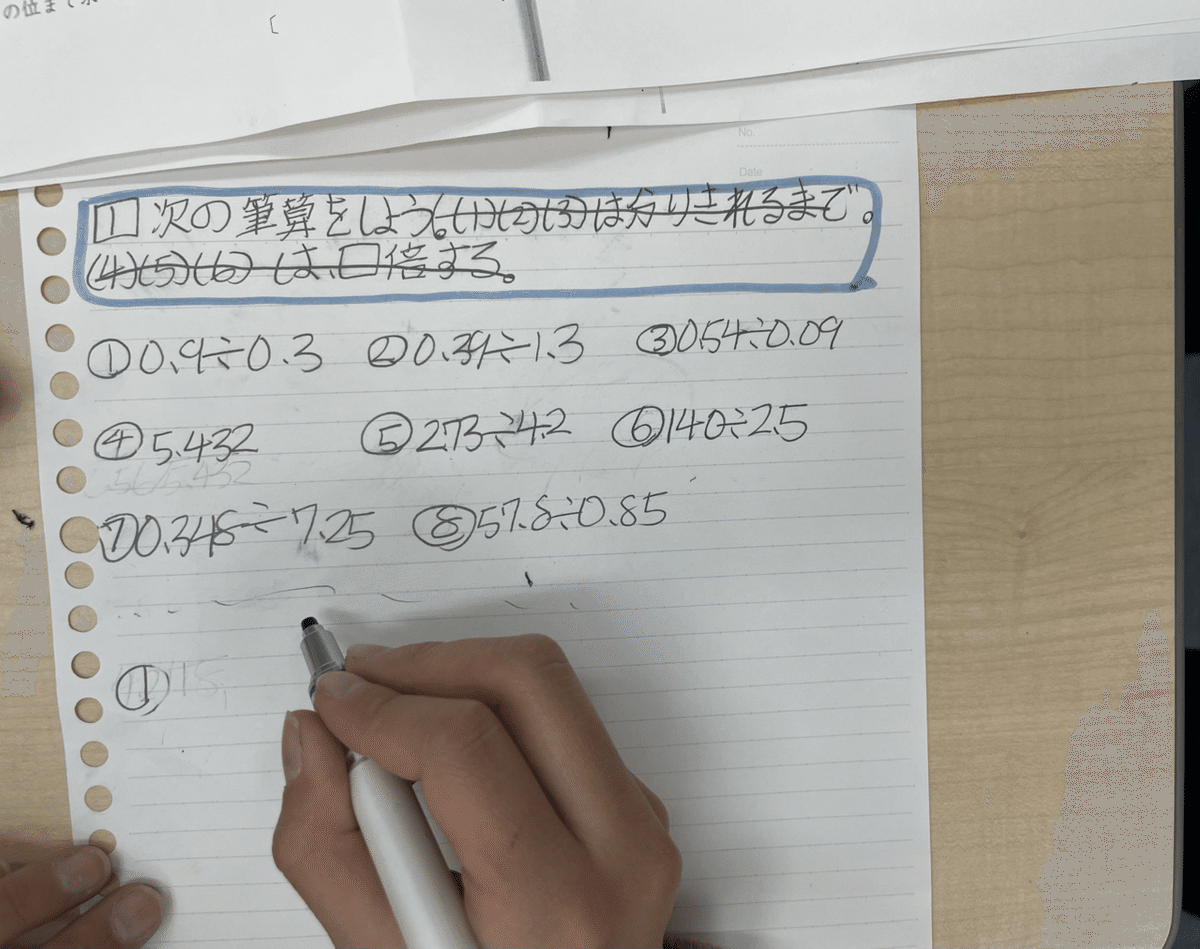

教室内の全員に、十分にけテぶれ的な学習法や思考法が広まったと言えませんが、宿題でも「自分なりの分析」をする子どもがちらほら出てきました。

個人で突き詰めると自然と協同が生まれる

ひとりでどんどん深めていく、いい意味で煮詰まってくる。すると、同じように学んでいるお友達の考えを聞きたくなります。

協同の前に、独自学習、つまり、個人による深い探究があります。

だからこそ、まずは一人ひとりが学びにとことん関わることが大切になると実感しました。

これからの探究の旅

実際に、色々な制約がある中で、部分的にけテぶれ学習を実践してきました。作った教材は600ページ近くになりました。

ぼく自身も学び方を学んだ期間でした。

ただ、勘違いをしてはいけないのは、けテぶれさえやっていれば子どもの学力が上がるというわけではないこと。

まずは授業力や経営力を磨いてこそのけテぶれかなと思いました。

根っこの学習環境や、関係性をどのように育んでいくか。これは長期的な視点と仕掛けが必要になります。

ぼくには、まだ感覚でしか動けるものがなく、仕掛けるスキルや土台がないことを痛感しました。

そして、授業の捉え。前に立って教えることやめることができるか。

「子どもたちは、最終的には教師がいないところで、自分たちだけで学び合い、問題を解決していく」

授業は、そこに向けて現時点で教師が支援できることを行うという捉え。

この授業の捉えを現場に入った後もできるか。やりやすい、すぐに効果が出る方向に流れそうになりますが、踏ん張ることができるか。

「教えないけど学ぶ」を実現するためには、学習環境を整えることが必要です。そして、学習環境の整備では、多様な「学習財」の収集や開発が重要です。

つまり、1人ひとりの「学び方の得意」や興味・関心に応じるためには、可能な限りの情報や物品を豊富に準備し提供することが求められます。

最近の関心は、学習環境、広く言うと「仕掛け」です。これは感覚だけでは捉えきれない部分が多いです。これからは、単元づくりやカリキュラム構成や学級づくりなどを深めていきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?