私にとっていつまでも青春の作家、沢木耕太郎。

編集部の稲川です。

私の青春とも呼べる1ページを刻んだ作家がいます。

沢木耕太郎。

沢木氏の本を引っ張り出して、なぜか数冊消えていたのですが、これも沢木耕太郎の本と言えばしっくりきました。

いかにも放浪っぽく、いかにも歴史を切り取った、“通り過ぎゆく本”が彼らしいと思ったからです。

沢木耕太郎氏も、現在は73歳。

最近の沢木氏は知りませんが、かつてテレビで拝見した時は、背も高くルックスもよく、私にとっては今もあの姿のままです。

沢木耕太郎(さわき こうたろう)。

1947年生まれ。ノンフィクション作家。

大学卒業後、銀行に入行するも出社初日で退社し文筆活動を始める。

ルポライターとしてデビュー。1979年、演説中に刺殺された日本社会党委員長の浅沼稲次郎と犯人の少年の交錯を描いた『テロルの決算』で第10回大宅壮一ノンフィクション賞を受賞。1982年『一瞬の夏』で第1回新田次郎文学賞を受賞。1985年『バーボン・ストリート』で第1回講談社エッセイ賞を受賞。1993年『深夜特急 第三便』で第2回JTB紀行文学賞を受賞。2003年には、作家活動が認められ第51回菊池寛賞を受賞。2006年『凍』で第28回講談社ノンフィクション賞を受賞。2013年『キャパの十字架』で第17回司馬遼太郎賞を受賞。

その作品は50作以上にのぼる。

受賞歴だけ並べて見てもすごい作家ですが、沢木氏の文章には旅の余情や、作品に登場する人物の心を哀愁漂う表現で見事に描かれています。

私の学生時代は憧れの作家で、また私の知らない人物を見せていただきました。

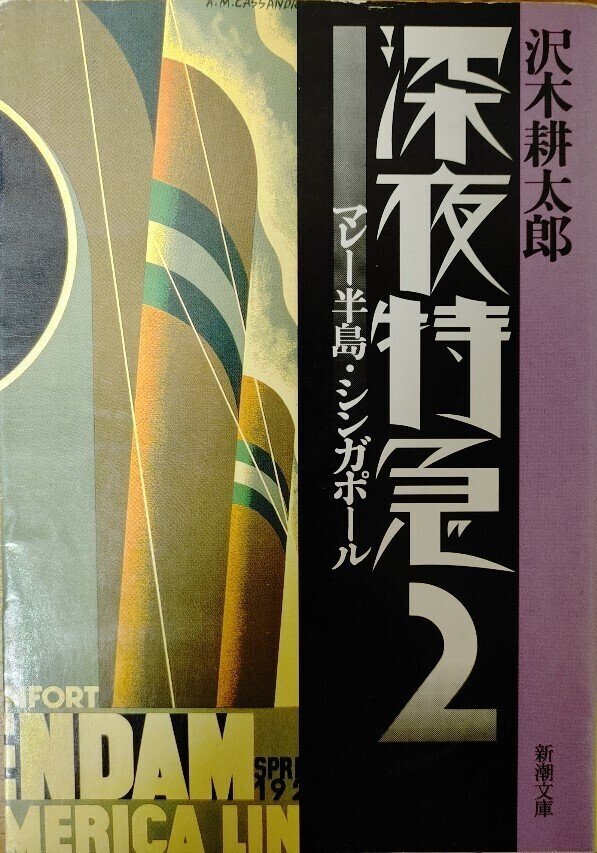

◆青春の通過点。『深夜特急』

平成6年、大学で2度の留年をして、なんとか卒業まで漕ぎつけた私は、大学では友人らしき人もいないなか、ふと手に取ったのが『深夜特急』という本でした。

もともと夏にオルカの生態調査でカナダに行っていた私は、秋の試験も受けず、当然のごとく留年。

同輩たちはみな卒業して社会人になっていて、キャンパスで過ごすのはもっぱら教室のみという生活でしたから、1人本を読むくらいしかありませんでした。

カナダでのリュックひとつのテント生活で放浪癖も身につき、『深夜特急』を読み始めた時、バッグパッカーの生き方に憧れを抱いたのかもしれません。

「卒業旅行はバッグパックで旅をしよう」

そう思ったのも当然の流れと言えます。

そこで『深夜特急2 マレー半島・シンガポール』という作品でたどった道程を再現してみようと思ったのです。

『深夜特急1』で香港・マカオで生活した沢木氏は、一路タイはバンコクへ向かいます。香港で経験した熱狂をバンコクでは感じられず、彼はマレー半島を“マレー半島縦断鉄道”に乗りシンガポールへ。

途中、マレーシアのペナン島に滞在するのですが、ここがなんと娼婦宿。2、3日の滞在のつもりが1週間以上になってしまうのです。

その宿に、少し日本語を話せるマリという娼婦が遊びに来て、彼女のヒモの男にまで来るという、何とも別世界が繰り広げられます。

「こんな経験できるのだろうか」

私もわずかな金(交通費は別途とっておく)とリュックを背負い、描かれた道程をたどったのです(ルートは少し違いますが)。

沢木氏とは比べものになりませんが、バンコクで初めて東南アジアの熱狂というか、猥雑な生活に触れました。

バンコクにはカオサンという日本人バッグパッカーが溜まる地域があるのですが、私はチャイナ街に数日停まり、バンコクで格安チケットを取って、空路で一気にシンガポールへ行きました(多少贅沢ですが)。

しかし、シンガポールは都会で物価も高く、2、3日も滞在すれば飽きてしまい、ジョホールバルからマレー半島縦断鉄道に乗り、マレーシアの首都クアラルンプールへと移動しました。

鉄道は、外国人は最下級の席には座れないとのことで、結局1等客室のチケットを買われました。

乗っている間、2等客室を見にいくと、板張りの椅子に大勢の人たちが座っていました。車両には食べかすやらゴミやらが散乱されたままで、時折、乗務員(清掃員)がホウキでゴミをさらっていきます。

車両と車両の間に集められたゴミ。

どうするのかと思いきや、乗務員はいきなり開いている乗降口(もともと扉はない)から、ゴミを掃き出してしまったのです。

一瞬の出来事に、何が起こったのかと思ったのですが、掃き出されて舞い散るゴミのその先に、線路に駆け寄ってくる子供たちの姿があったのです。

過ぎ行く鉄道の後方に目をやると、子供たちはゴミを拾っているようでした。つまり、本当のゴミ掃除は彼らの仕事だったのです。

現在はそんなことはないのでしょうが、当時のマレーの格差を目の当たりにした経験でした。

いったん、マレー半島縦断鉄道を降り、クアラルンに滞在することにしました。クアラルンプール駅はとてもきれいな駅で、やはりイスラム教の風景を色濃く反映しています。

そこからバッグパッカーが集まる界隈へ向かい、見つけたのがドミトリー。

ちなみにドミトリーとは一部屋に2段ベッドが5、6台設置してあり、その1つの寝床に泊まる安宿です(現在の写真に見るドミトリーはきれいすぎて参考になる写真がありませんでした)。

私が泊まったのはベッドの1階。上には先客がいました。

みなそれぞれの生活をしていますから、初回の挨拶だけをしてあとは会話なし。どんな人なのかもよくわかりません。

しかし、翌朝早く私は彼に起こされました。

というのも、ベッドの2階からギイギイ音がするのです。

「いったい何をしてるんだ・・・」

ベッドから出て上を見ると・・・。

なんとその彼は、ベッドの2階でイスラムの礼拝をしていたのです。

正直、たまげました。

たしかに、その場所は彼の領域です。何のお咎めもありません。

しかし、そこで礼拝をするとは。

しかも、これが毎朝繰り返されると思うとたまったもんではないのですが、そこはそれで面白く、私は苦笑いを浮かべながら仕方なく共同スペースでゆっくりすることにしたのです。

そこには、すでに従業員らしき初老の人がホウキを片手に掃除をしていました。

私は彼に、どこかうまい朝食が食べられるところがあるか聞いてみると、答えが流暢な日本語で返ってきました。というのも、彼は従業員ではなく、このドミトリーの客人の1人だったのです。

彼は1カ月以上もそこに滞在しているらしく、めずらしい日本人客ということで私を朝食に連れて行ってくれるとのことでした。

何を食べたかは覚えていませんが、そのバッグパッカーの大先輩がすごすぎて、ほかのことを覚えていないというのが正直なところです。

毎日顔を合わせているうちに、彼が何でマレーシアで長期滞在しているかがわかりました。

彼は長年商社に勤め定年したあと、大好きな蝶の収集のため、めずらしい種がたくさん生息するマレーシアで蝶を追いかけていたのです(収集家としては有名だったようです)。

彼は時折、カネのない私にご飯をおごってくれたり、蝶を追いマレーシアの山野で生活した話などを聞かせてくれました。

そして驚きは、収集した蝶を見せてくれた時でした。

彼のベッドの鉄柵(正しい?)には、たくさんのビニール袋が縛られていました。

その中身は・・・蝶のさなぎ。

そう、彼のベッドには蝶のさなぎがうじゃうじゃいたのです。

これに比べりゃ、私の2階の住人のお祈りなんてたいしたことじゃありません。

それにしても、いったいこんなもの、日本に持ち帰られるのか。そっちのほうが心配でした。

クアラルンでは、この不思議なバッグパッカーとの出会いもあり、イスラム寺院めぐりや時には映画を観ながら(マレーシアの映画は、字幕がマレー語、アラビア語、英語が並んでいました)1週間ほど滞在し、蝶収集家とも別れ、『深夜特急』での地、ペナン島へと向かうことにしたのです。

彼との別れの最後に一緒に食事をしました。

彼には、私がオルカの研究のボランティアをしてカナダで生活していたこと、大学を留年をしていて、このままバッグパッカーとして生きるのもいいかな(どうせまともな就職もムリですし)というような話までしていました。

そんな私に、彼がこう言ったのを覚えています。

「バッグパッカーの生き方もいいけど、まだ若いんだから一度、思いっ切り働きなさい。納得するまで一生懸命働いて、そこから生き方を考えてみなさい。バッグパッカーをしたかったら、私みたいに働いたあといくらでもできるんだから」

おそらく25年以上も前のことですから、彼は生きてはいないかもしれません。でも、私が今も働いているのは彼の助言があったからこそだと思っています。

そして働くことで、私はまだ納得していないのかもしれません。いや、納得するまで働けという彼の言葉は、そもそも仕事とはそうそう納得できるものではないことを知っていたからに違いありません。

沢木耕太郎氏は、出社初日に会社を辞めました。

どこかでカッコいいと思う自分がそこにいました。

たしかに、転職は何度もしてきましたが、自分では転職というより編集者として転社してきたというイメージです。

おそらく編集者として納得のできる人生を送ったという境地には、まだまだいたらないのかもしれません。

それにしても、彼にはうまく騙されました。

元バッグパッカーが、まだ旅立てず、こうして仕事を続けているのですから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?