残酷でしあわせなおとぎ話『パンズ・ラビリンス』【考察】

「─だから少女は幻想の国で永遠の幸せを探した─第79回アカデミー賞3部門を受賞作」

…というキャッチコピーにつられて『パンズ・ラビリンス』を初めてみたのは中学生のとき。ひとりでBSの深夜放送をザッピングしていたとき偶然見つけたのだ。おとぎ話の世界かなあなんてわくわくしながら観ることを決め、そして、『パンズ・ラビリンス』はわたしがそれまで観た映画史上”最高の”トラウマになったのだった。

でも大学生になった今では、『パンズ・ラビリンス』はギレルモ・デル・トロ監督作品のなかで一番良作(次点は『シェイプ・オブ・ウォーター』)だと思うようになった。どこかでやっていたら、必ず観てしまうほどには(そしてトラウマを再発する)。

今回のnoteではこの「メンタルがやられるダーク・ファンタジー」と大評判の『パンズ・ラビリンス』を、『グッドバイ・レーニン』と絡めた視点から考察……とまではいかないけれど、感想を書き連ねてしていこうと思う(最後の方は息をするようにネタバレしているので、両作品を観たことがある人向け)。

※いかなる場合も文章の無断転載・剽窃を固く禁じます(プロバイダー開示手続きをとります)。引用元を明らかにした上でのさらなる考察等は大丈夫です。

たとえばこの22年11月に書かれたエンタメ考察記事はこのnoteの考察を参考&コピペしたんだなあと明らかに分かる内容でした。。。苦笑

純粋な映画好きの方には申し訳ないのですが、最近さもしいことをする人が増えてるがゆえの注意書きでした。

『パンズ・ラビリンス』あらすじ

まずはネタバレなしのあらすじから。

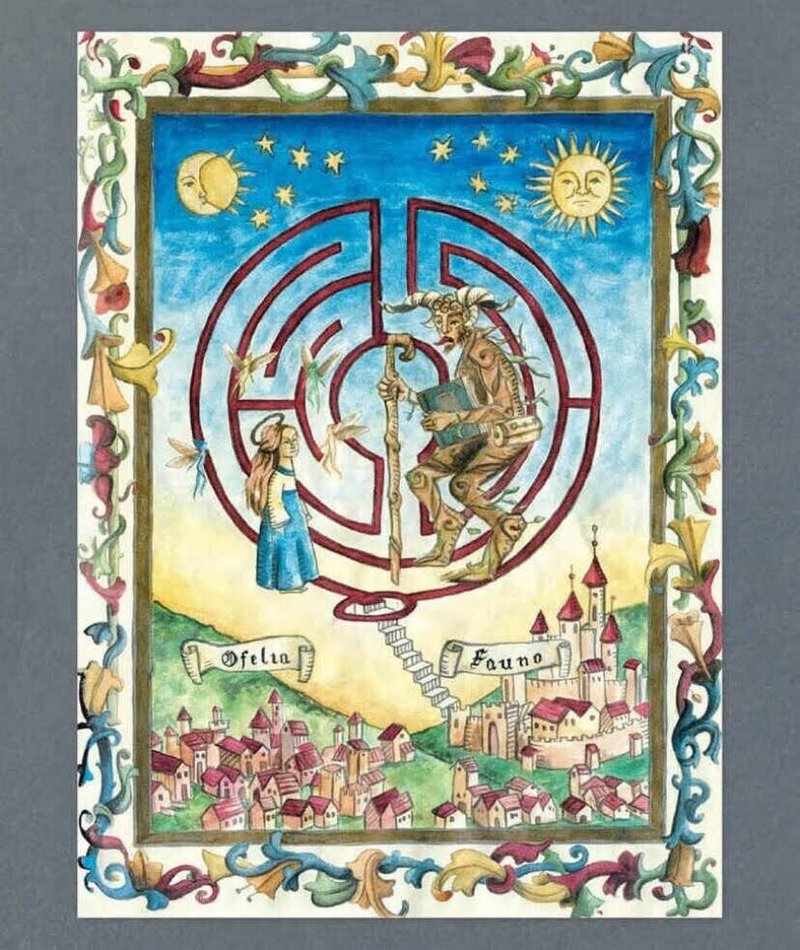

『パンズ・ラビリンス』(El laberinto del fauno, 英題: Pan's Labyrinth)は2006年のメキシコ・スペイン・アメリカ合衆国のファンタジー映画。監督・脚本は『シェイプ・オブ・ウォーター』のギレルモ・デル・トロ。PG12指定

冷たい地面に倒れ伏す少女。

彼女は目を見開き息を切らしている。その瞳に映っているのは恐怖か、驚愕か──ナレーターは「おとぎ話」を語りはじめる。

”むかしむかし、地底の世界に病気も苦しみもない王国がありました。その国には美しい王女様がありました。王女様はそよ風と日の光、そして青い空をいつも夢見ていました。ある日、王女様はお城をこっそり抜け出して人間の世界へ行きました。ところが明るい太陽の光を浴びたとたん、彼女は自分が誰なのか、どこから来たのかを忘れてしまったのです。地底の王国の王女様はその時から寒さや痛みや病の苦しみを感じるようになり、ついには死んでしまいました。姫を亡くした王様は悲しみましたが、いつか王女様の魂が戻ってくる事を知っていました。そしてその日をいつまでも、いつまでも待っているのでした......”

1944年のスペイン内戦で父親を亡くした少女オフェーリアは妊娠中の母親カルメンと共に、生まれてくる子供の父親であり独裁政権陸軍のヴィダル大尉に連れ子として引き取られ、森の中にある軍の砦に移り住む。レジスタンス掃討を指揮する冷酷なヴィダルは、生まれくる自分の子だけを気にかけオフェーリアたちを冷遇する。夢見がちで孤独なオフェリアの相手をしてくれるのは家政婦であるメルセデスだけだが、その弟はレジスタンスの一員であり、彼女は密かに彼らを手助けしていた(『シェイプ・オブ・ウォーター』でもロシア人の科学者が出てきたけれど、この作品にもお医者さんがスパイとして現れる。デルトロは二つの勢力の間で危うい綱渡りをする/そして破滅に追い込まれる人物造詣になにかこだわりでもあるのだろうか)。

ある夜のこと、オフェーリアは妖精によって砦の近くにある森の奥の迷宮へ導かれる。そこには迷宮の番人パンが待っており、彼女を一目見て「あなたこそは地底の王国の姫君だ」と告げる。パンはこの迷宮が地底の王国の入り口である事、そしてオフェーリアが自身が記憶を喪失した姫君(冒頭のおとぎ話)である事を証明するために3つの試練を果たさなければいけない事を伝える。

オフェリアがおとぎ話のようでいてどこか残酷な幻想世界の試練をなしていく一方で、砦では死に物狂いで抵抗するレジスタンス軍とそれを非情なやり方で掃討するヴィダルとの死闘が繰り広げられていた。そしてついに産気づいたカルメンは息子を出産するが……。

なんでこんなしんどい話やねんな…と昔色々とネットで感想を読んでみたのだけど、「辛い現実から子供がおとぎ話の世界に逃げ込んだ。そこに物語の意義がある」といったものが多かった印象だ。

その映画の考察でよく取り上げられる論点は、「結局パンスラビリンスや試練はすべてオフェーリアの妄想だったの?」というもの。

しかし、そもそも主点人物が置かれている時点ですべての物語は「信頼できない語り手」が「そうである」と信じている世界を映したものであって、観客に見せられているものが現実か非現実かという問いは決着がつくものでもないし、「やっぱり全部オフェーリアの妄想だったんだよ!」ってことを証明したところで、だからなんやねん、という話になるのではないかと個人的に思っている。

よって、ここではオフェーリアやの物語が「リアルかリアルでないか」ではなくて(そこも考えはするけれど)、「どんな意味をもつのだろうか」という点について書いていきたいと思う。

現実世界の悪夢

世界史の復習になるけれど、まず整理しておくべきは1944年スペイン内戦が何かということである。ゲルニカ空爆(1937年4月26日、ドイツ空軍のコンドル軍団がスペイン・ビスカヤ県・ゲルニカに対して行った都市無差別爆撃)といえばもうお分かりだろう。

Pablo Picasso, Guernica(1937)

スペイン内戦(1936年-1939年)

第二共和政期のスペインで発生した内戦。アサーニャ率いる左派の人民戦線政府(共和国派、ロイヤリスト派)と、独裁者フランコを中心とした右派の反乱軍(ナショナリスト派)とが争った。左派陣営に義勇軍としてアーネスト・ヘミングウェイ(『誰がために鐘は鳴る』)やアンドレ・マルロー(『希望』)、ジョージ・オーウェル(『1984年』『カタロニア讃歌』)が参戦したことは有名

つまりこの右派がヴィダル側、内戦終結後の抵抗勢力がメルセデスたちレジスタンス軍である。重要なのは、ヴィダルがファシズム陣営であるということだ。フランコにはファシズム陣営のドイツ、イタリア、ポルトガルの後ろ盾をもったフランコは勝利し、圧政が敷かれることとなった。内戦中人民戦線(レジスタンス軍)をソビエト連邦やメキシコは支援したが、デルトロは「ヨーロッパがスペインを助けにこないという現実に起こった悪夢」をこのラビリンスの世界に投影しているらしい(欧米の一部の知識人らも義勇軍として参戦してはいるが)。それは内戦が終わった後も必死で抵抗しゲリラ戦をしかけるレジスタンスたちが実際に体験した地獄なのだ。

オフェーリアがパンの世界で出会う怪物たちはどれも現実の残酷さをそのまま抽出して凝縮したかのような恐ろしい姿をしているが、それについてデルトロはこう説明する。

「多くのファンタジー映画のようにリアリティの世界がやがてファンタジーのそれと交差するように作ることもできたかもしれない。でも僕は、現実とファンタジーがむしろパラレルに存在し、ふたつの世界が鏡のように存在しあうように作りたかった。なぜならぼ くにとってファンタジーは現実からの逃避ではないから。現実世界のほうがある意味ファンタジーのようで、ファンタジーのほうが現実世界よりも、より現実らしいからなんだ」

パンズ・ラビリンスの世界観はI891年のエドウィン・シドニー・ハートランド『The Science of Fairy Tales: An Enquiry into Fairy Mythology(おとぎ話の科学:童話についての調査)』から着想を得ているらそうだ。分類されパターン化された童話の分析─蛙が登場するおとぎ話(パンの第一の試練)「妖精世界にいる間はたべたりのんだりしてはいけない」儀式(オフェーリアが失敗したペイルマンの第二の試練)や選択に重きを置く神話(パンの最後の試練)─によってデルトロはパンズラビリンスの世界を作り上げた。

デルトロはアンデルセン、グリム兄弟、オスカーワイルドたちの世界を取り上げて次のように述べている。

「魔法が現実世界に起きるのは、現実が残酷であるときなのだ」

ヘンゼルとグレーテルが魔女と出会うのは彼らが捨てられ飢え死にしそうになるときではなかっただろうか?オフェーリアがラビリンスに迷い込むのも、そこに過酷な現実という背景があるからなのだ。

デルトロによれば怪物ペイルマンは教会と子供たちの食欲のメタファーであるそうだ。目にばかり気をとられるけれど、たしかによく考えてみれば手にある穴は聖痕(stigma)ということになるかもしれない。 パン(原題ではfauna)はオフェーリアやカルメン、メルセデスといった女性陣と対極にある男性的なものを表している(パンは神話でも好色な老人みたいなかんじで出てくる)。ユング的な男性性の原型といったところだろうか。

これは余談だが、宴会席に座するペイルマンの傍には、犠牲者となった子供たちのものと思われる大量の靴が積みあがっている。これは教会のメタファーとは違い、現実世界で起こったホロコーストでの迫害を端的に連想させるものではないかと考えられる。

「迷路は人を迷子にする場所だが、本質的には通過するべきものだ。つまり、それは避けられない一つの中心へと向かうの倫理的かつ道徳的な道中にすぎないんだ」

デルトロの言葉を借りれば、ラビリンスはオフェーリアにとって通過儀礼の場であるということになる。では彼女はその迷路を抜けた先に――どこへたどりつくというのだろうか。

『パンズ・ラビリンス』×『グッバイ、レーニン!』

『グッバイ、レーニン!』

(英:Good Bye Lenin!)2002年に製作、2003年2月に公開されたドイツのコメディ映画。監督はヴォルフガング・ベッカー、脚本はベルント・リヒテンベルクとヴォルフガング・ベッカーの共同、音楽は『アメリ』のヤン・ティルセン。

ここで更なる考察を深めるために、予告していたとおり『グッバイ、レーニン!』と絡めながら話を進めたいと思う。というかここからがこのnoteの本題だ(前置きながすぎ)。

『グッバイ、レーニン!』は家族同士の思いやりに心が温まったりドラマティックアイロニーを楽しめるコメディ要素があったりと気楽に楽しめる一方で、やはり考えさせられる物語でもある。ここで詳細は深くは掘り下げないけれど一応あらすじを載せておこう。

東ドイツの首都東ベルリンに暮らす青年のアレックスとその家族。母のクリスティアーネは夫のローベルトが西ドイツ(資本主義)へ単独亡命して以来、その反動から熱烈に社会主義に傾倒していた。そんな家庭環境の中、東ドイツ建国40周年記念日である夜に、アレックスは家族に内緒で反体制デモに参加し警察と揉み合いになってしまう。それを偶然目撃したクリスティアーネは強いショックから心臓発作を起こして倒れ、昏睡状態に陥る。

彼女の昏睡期間中にベルリンの壁は崩壊、東ドイツから社会主義体制は消え去り、東西統一も時間の問題となっていた。「もう一度大きなショックを受ければ命の保障は無い」と医師から宣告されたアレックスは、記憶の混濁という後遺症があるものの奇跡的に目覚めた母を自宅に引き取ることを決意。姉のアリアネや恋人のララをはじめ周囲の協力を半ば強要しながら、東ドイツの社会主義体制が何一つ変わっていないかのようにアレックスは必死の細工と演技を続けるが……

二つの映画に共通する重要な点は(niteが勝手に比較してるだけなのだけど)、舞台が戦争の傷痕を残す世界、つまり人々が分断された社会であるということ(実際ドイツではベルリンの壁崩壊後も旧東ドイツ出身者を「OSSI」と呼び、旧西ドイツ出身者を「WESSI」と呼ぶなど「一つの国民」とは言い難い両者には隔たりがあった)、そして主人公が「おとぎ話」を語る人物であるということだ。

『グッバイ、レーニン!』の場合、アレックスの虚構の物語と共産主義から資本主義に侵されつつある現実世界との境界線は比較的分かり易いものである。出力装置であるところのビデオテープ然り、クリスティアーネの部屋の窓からは向かいのビルに掛けられようとしている Coca Cola の垂れ幕、息子が居眠りしている間に戸外に出た彼女の目にした BMW の中古車や IKEA のステッカー等。ただし『グッドバイレーニン』において唯一現実と虚構の境界線が視聴者にとって分からなくなるのは、ヘリコプターでレーニン像が撤去されるシーンである。これは、アレックスの語る物語を超越した世界、すなわち主人公のおかれた環境がいよいよ本格的に変化していく(共産主義からの移行)ことの前触れともいえる象徴的なものだ。

一方、『パンズラビリンス』の主人公オフェーリアが体験する・語る「おとぎ話」物語は到底現実であるようには見えないのだが、しかしそれが最後まで虚構であったのかひとつの真実であったのかのいまひとつ決着がつかない。

オフェーリアとパンズラビリンスの世界を繋ぐ道具は、大人には木の根っこにしか見えないマンドレイクや空間をこじ開ける扉を描けるチョーク、地下の国へと続く妖精の森の番人パンである。しかし、これらはどれもパンズラビリンスが オフェーリアの妄想であると裏付ける決定打にはならない。たとえば大佐には オフェーリアと話すパンの姿は見えないが、それはヴィダルがあまりに現実主義者で目の前の光景を信じられなかっただけなのだ、とも解釈できるからだ。

彼女の物語はオフェーリアがオフェーリア自身のために語る内容(自分が本当は地下の国の王女さまであるという)にしては、過酷で陰惨な現実から逃れる術のようでいて、しかしその内容は先に確認したとおりグロテスクで無情なものだ。彼女の願いは、地下の国の王女様として認められ、家族と共に暮らすことである。彼女のおとぎ話はアレックスの場合とは違い、周囲の大人たちから肯定されることは決してない。映画の冒頭シーンから、本を手放さないオフェーリアは「おとぎ話ばかり読む歳でもないでしょう」と窘められ、

中盤に至っては(三つの試練をクリアするための)奇行を繰り返す主人公にカルメンはヒステリックに泣き叫ぶ。

「魔法なんて存在しないのよ!あなたにも!私にも!誰にも!」

思えば、なぜカルメンは見るからに冷酷なサディストであり彼女に世継ぎを孕む「腹」としてしか価値を置かないヴィダルとの再婚を(しかもゲリラ戦の続く砦というあんまりな新居)決めたのだろうか。それは恐らく、夫をなくしたシングルマザーという立場のカルメンにとって生活(そして孤独)を守るためには新しい夫という道しかなかったからであろう(戦死した夫は仕立屋だったため決して裕福ではなかったはずだ)。彼女はヴィダルに盲目的な恋をしているわけでも陸軍士官の妻という立場がほしかったわけでもなく、ただ子供を守るために自分を犠牲にするような結婚を選んだ。彼女にとって、おとぎ話や魔法の「子供だまし」は救いにはなりえないのだ。

一方人民解放戦線派のゲリラの内通者であった家政婦メルセデスは主人公に「妖精を信じる?」と尋ねられるとこう答える。

「子どものころは信じていたわ。昔はたくさんのものを信じてたけれど、今はもう違う」

よって彼女も、オフェーリアの理解者ではあるものの彼女が描いたチョークの跡に魔法を見る事は出来ない人間なのである。

映画における現実と空想の境界を信頼出来ないものに創り上げた監督デル·トロは以下のように語っている。

「この映画が描いているのは、自らが信じる世界へと自分を送り出す少女の物語なんだ。その世界ではもはや彼女の体の生死は意味を為さない」

体の生死はもはや意味を為さない。

たしかに、結局のところ人生とは、なにを「みたいか」ということを希求し続けるだけの営みなのかもしれない。ここまで極端なおとぎ話の世界でなくとも、好きな人の短所を意識的に見ないようにしていたり、自分に都合のいいような格言ばかりを集めたり、そういった日常レベルで人は「みたいもの」を「みている」。ティム・バートンが死の世界を生の世界よりもカラフルに楽しげに描くことで「生>死」という固定観念を覆したように、『パンズ・ラビリンス』のオフェーリアの死という「バッドエンド」も見方によっては「ハッピーエンド」となりうるのだ。もっと言えば、オフェーリアは自分の人生に対するわたしたち観客の解釈など全く必要としていないのだろう。彼女の「真実」は、誰の手にも届かない場所にある。

物語の宛先はどこにあるのか

監督デル・トロはまた、オフェーリアの行動についてこう語っている。

「彼女は映画のなかで唯一いかなる暴力にもかかわらないことを選択した人物なんだ。何者の命を奪わないことをね。ここでは医者でさえ、命を奪う。しかし“わたしは自分の命をもっているから、他から奪ったりはしない”と決めた者は、生き残ることができるだ。超自然的な形でね。」

「生き残る」という表現は奇しくも、ホロコーストを「証言する」ことの可能性と不可能性について論じたアガンベンの『アウシュヴィッツの残りのもの──アルシーヴと証人』で繰り返し語られるテーマに通じている。ガス室を見た者は死んでいる。しかし死んだならばガス室の存在を証言できない、という論理的パラドックスがそこにある(よって、生存者は彼らの欠落を代わりに語る。もはや伝えるべき記憶と共に死した彼らのために語る生存者は、自らが証言するものは「証言することの不可能」そのものであることを自覚している)。つまりオフェリアは現実世界の生存者として証言することはできないが、暴力に立ち向かい、デルトロの言葉を借りれば「超自然的な形で」生き残った者として、この映画そのものを通じ自分自身に起こった暴力について証言することはできるのである。

ここで、ネタバレを含む『パンズ・ラビリンス』のラストシーンまで大まかに振り返ろう。ネタバレを含む、ネタバレを含む!

オフェーリアの弟は無事産まれたものの、その代わりのように母親は命を落とし、砦のスパイたちも無惨な死を遂げる。死の匂いが漂う混沌とした状況のなかで、オフェーリアも与えられた二つ目の試練に失敗しパンから失望されてしまう。

レジスタンスのスパイであることが露見してしまったメルセデスだったが、すんでのところでヴィダルに反撃し逃げ出すことに成功する。メルセデスがレジスタンス軍と最後の抵抗に立ち上がるなか、オフェーリアの前に再びパンが姿を現し、最後のチャンスとして弟を迷宮に連れてくるよう指示する。メルセデスを取り逃がし怒り狂うヴィダルの目を盗んでオフェーリアは部屋から弟を連れ出すものの、途中で見つかり追いかけられることとなる(ここからオフェーリアの信じていた魔法が怒涛の勢いでみるみる効力を失っていく、解けていく彼女の世界と恐ろしい現実世界が畳みかけるように収束していく描写は圧巻だ)。なんとかたどり着いた迷宮(迷宮は生きた生け垣のようにオフェーリアには道を開くがヴィダルには正しい道を示さない)の迷路の中心に佇んでいたパンはオフェーリアに対し、弟の純粋な血を差し出すことが最後の試練であることを告げる。オフェーリアは弟の血を渡すことを断り、「後悔するぞ」と食い下がるパンから逃げようとするが、そこで突然迷路が開け、追いかけてきたヴィダルと鉢合わせることとなる。弟を取り上げられたオフェーリアはヴィダルの銃に撃たれ地面に崩れ落ちる(冒頭の場面──倒れ伏す少女)。ヴィダルは息子を抱えて迷宮から出ようとするが、そこでメルセデスを連れた抵抗軍によって殺される。 メルセデスは可愛がっていたオフェーリアを心配し追いかけてきたのだった。血を流す彼女を発見したメルセデスが悲しみに暮れる声が響くなか、オフェーリアは「パンに弟を渡さなかったこと」で真の試練を果たしたとして地底の王国に導かれ、王女として幸せに微笑む自分の姿の幻を見ながら微笑むのだった。

“そしていつまでもしあわせにくらしました”

『パンズラビリンス』のテーマ曲は、メルセデスがオフェーリアを寝かしつけるために歌う子守唄(”Pan’s Labyrinth Lullaby”)だ。眠り(死)につく者に歌われるこの子守唄は誰かから愛する者へと語られる「物語」のメタファーであるともいえる。

ここで今一度『グッドバイ、レーニン!』に話を戻そう。アレックスの語る物語に聞き手があるとすれば、それは言わずもがな母親クリスティアーネである。彼の物語の世界では旧体制が続いており、反政府デモに参加した反抗期の息子も存在しない(つまり彼自身にとっても都合の良い世界なのだが)。しかしこの映画には実はもう一人の「つくり話」の語り手が存在していた。 母クリスティアーネだ。彼女の「つくり話」の聞き手は自身の子どもたちであり、そのために自身は妄信的な社会主義者を演じつつ、父親という存在を彼らから取り去った。アレックスの物語が周囲からの協力なしには成立しない(実際してない)杜撰なものだったのに対し、クリスティアーネの「物語」が物語の終盤まで悟られなかったのはひとえに、彼女の演技力云々以前に「家族を守る」という母親の献身的な愛の強さに依る。彼女の物語は彼女のために語られるのではなく、子どものためだけに語られていたのである。

もし物語が自分の為だけのものであれば、それは「こうあってほしい」という理想の利己的な世界を描くことになるだろう。それはアレックスにとっては、母親が社会主義体制の崩壊を知らないまま幸せに死なせることが出来た息子という自分自身の物語であり、オフェーリアにとっては地下の国の王女様として認められ、家族で幸せに暮らすという物語だった。理想の世界はどちらの映画の場合も現実とは乖離した「信頼出来ない」(都合の良い)内容となっている。しかし、両映画で語られたのは主人公が自分自身に宛てた物語だけではなかった。主人公アレックスが愛する母親に宛てた物語は、その内容の信頼性がどうであれ最終的に彼女の望みを叶えたといえる。クリスティアーネが人生をかけて築こうとした家族の安寧は守られ、そして息子に愛されているという実感を与えることができたからだ。そのことはラストシーンに映される、死にゆくクリスティアーネ眼差しと微笑みから読み取れる(それは奇しくも『パンズラビリンス』におけるオフェーリアの顔にズームアップするカメラワークを思い出させる)。

では、オフェーリアは(自分自身以外の)誰に向けて物語を語ったのだろうか。

オフェーリアが地下の王女の生まれかわりであることを証明するために与えたパンの最後の試練は、"一切の質問をするな、唯盲従しろ”というものだった。この指示は、暴力によって人を支配し思考停止の悪を導くファシズムの間テクスト性を孕んでいる。それに抵抗し、弟の血を流すことを拒んだラビリンスでのオフェーリアの行動は、つまり現実世界のファシズムに対する「子どもによる抵抗」だった。

どれだけ現実が過酷であろうと、選択することによって非暴力を貫いたオフェーリアの物語の聞き手は、彼女自身だけでなく生まれてまもない弟だったのではないかとわたしは思う。

冷酷なヴィダルでさえ、実は遺したい物語持っていた。彼は最期の願いとして今にも自分を殺そうとするレジスタンスに対し、いつか父親の形見の時計を息子に渡し自分の死亡時刻をつたえてくれと頼むのである。随所にエディプスコンプレックスをにじませていた彼が、「人間ではない」と揶揄した敵へなんとも「人間らしく」慈悲に縋る瞬間だ。しかしこのヴィダルの、父親から自分へ、自分から息子へと跡を継がせるためだけの自己顕示欲からくる物語は決して語られることはない。メルセデスはこのサディストの感傷をすげなく一蹴する。「いいえ、あなたの名前すら教えないわ」。

こうして、「自分が何者で、どこから来たのかを忘れた王女さま」であるオフェーリアの弟は、父親(ファシスト)を知らない子ども(孤児)となるのである。オフェーリアが今際の最期にみる幻想のなかで、王女として広間に佇む彼女の視線の先には王族の両親とその腕に抱えられた赤子がいる。つまり彼女の物語のなかでは、自身と一緒に弟も王子として家族の元に戻ることが出来るのだ。現実世界でも、自分自身よりも弟を優先したオフェーリアの願いはついに叶えられた。弟はヴィダルの手から彼女が最も信頼する保護者メルセデスの手に、つまり安全な環境に引き取られるからである。

瀕死のオフェーリアはその事実を知るよしもないのだが、彼女は子守唄をうたうように、愛する弟に向けて「おとぎ話」遺していく。

オフェーリアが最期に見る、死んだ母親にまだ生きているはずの弟が抱えられているという幻はここではっきりと、パンズラビリンスがオフェーリアの空想であったということを示しているように思われる。しかしやっとその虚構性が明らかになったかと思いきや、最後の最後カメラは、オフェーリアでもメルセデスでもなく、何度か作中に現れた(第一の試練は、毒蛙のせいで死にかけている巨木を救い花を咲かせることだった)枯れた巨木を映し出す。

オフェーリアが地下の国に誕生したことを祝うかのように、咲くはずのない一輪の無花果の花がほころんで咲き、やっと物語は終結するのだ。

「おかえりなさい、王女様」と。

無花果の花

古代ヘブライ人によればイチジクの木を「平和と豊かさ」の象徴である。またムハンマドの信者はそれを「天国の木」と呼んだ。( “a land of wheat and barley, of vines and fig trees and pomegranates, a land of olive oil and honey; a land where you will eat food without scarcity, in which you will not lack anything;”)

イチジクの花はオフェーリアが地下にある 「約束の地」に新たに生まれたことの暗示であり、そして現実世界の暴虐のなかで消えてしまった命、歴史に名も残らぬ子どもたちの痕跡であると読みとることができるかもしれない。オフェーリアが死んだ後になってはじめて、死んだ木から花が咲いたということはすなわち……。

─────────────────★⍣

References

pic: ©2006picturehouse

Pan's Labyrinth | Interview with Guillermo del Toro | Warner Brosers

YouTube · Warner Bros. Entertainment

Guillermo Del Toro Interviewed – ‘Pan's Labyrinth’ BY STEVE WEINTRAUBPUBLISHED JAN 03, 2007

Guillen, Michael . PAN'S LABYRINTH—Interview With Guillermo Del Toro, December 17 2006

を適宜翻訳。他、偏見と好みによる独自解釈。

All accessed on February 11, 2021.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?