海外トレランレースの探しかた

海外トレランレースに出てみたいと思う方も多いかもしれないが、どのレースに出ればいいのか?色々大変そうじゃないかと思っている方向けに個人的な経験からTipsをまとめた。その時その時の居住地の関係で、東南アジアと欧州での大会にしか出ていないので、北米や東アジアなど勝手が違うところもあるだろうし同エリア内でもCase By Caseとは思うのであくまでご参考まで。日本とはまた違う各国ごとの自然を自分の脚で駆け抜けるのは、なかなか楽しいと思う。レースを起点に次の海外旅行の行き先を決めるのもありかも。

1、目星をつける

まず参加する大会の目星をつける必要がある。世界各地でトレラン大会なんて地域の草レースから、世界中から参加者が集うUTMBに至るまで(地域や国によるものの)有象無象あるだろう。Googleでちまちま「(国名) Trail run race」などで検索してもいいし、国によっては有志によりリスト化されたサイトにヒットすることもあるだろう。

そうしたインターネットの情報大海原の中で、こと海外レース検索に関して圧倒的に役に立つのがUTMBとITRAのサイトである。この二つはそれぞれIndexポイント対象のレースを認定しているので主催者が申請し認定(Qualify)されれば(だったはず)、各WebsiteのFind Raceなどのページに掲載される。国や距離、ポイント数、日付などでフィルターをかけることができるしマップ表示やリスト表示も選ぶことができて一覧性があり良い。UTMBとITRAいずれにも登録されている大会もあるし、それぞれのみの場合もある。また、申請とQualificationのタイミングで掲載がされていない場合もあるが、その場合昨年の日付などで検索すると参考にはなる。あと、とにかくメジャーな海外レースに出てみたい!というのであれば、UTMB主催(by UTMB)の大会にまずは出てみるといいと思う。アジアだと韓国のチェジュ島やタイ北部のチェンマイ郊外、香港などで開催がある。UTMB indexの場合、20KM/50KM/100KM/100Mileのカテゴリにそれぞれ距離や獲得標高などから分類されている。

また(東南)アジア地域の場合はATM(ASIA TRAIL MASTER)というシリーズが実施されており、そこのATMポイント対象レースもしくはCandidateレースに選ばれているものを参考にするのも良い。ATMの場合、長いカテゴリしかポイント対象でなく特定カテゴリしか掲載されていないことが多いが、そこから公式サイトにいけばたいてい前後のカテゴリも実施されているだろう。他のエリアでも類似のものがあるかもしれないが、冒頭のとおり僕はアジアと欧州レースしか出ていないので他のエリアは詳しくない...。いずれにせよこういったサイトをつかって目星をつけたうえで、各レースの公式WEBを確認するのが一つの探し方ではある(あとは個人の方が書かれているブログなどのエントリーを読むとか)。

2、詳細確認

レースの目星をつけたあとは公式のサイトにとんで(たまにリンクが機能していない場合があるのでその場合は検索する。大会によってはFacebookやInstagramでの情報アップデートが主なところもある点に留意が必要)。コースや景色などは好みにもよるので、一旦置いておき、実務上、まず確認すべきは以下の点であると思う。

1)日付や時間は日程的に参加可能か

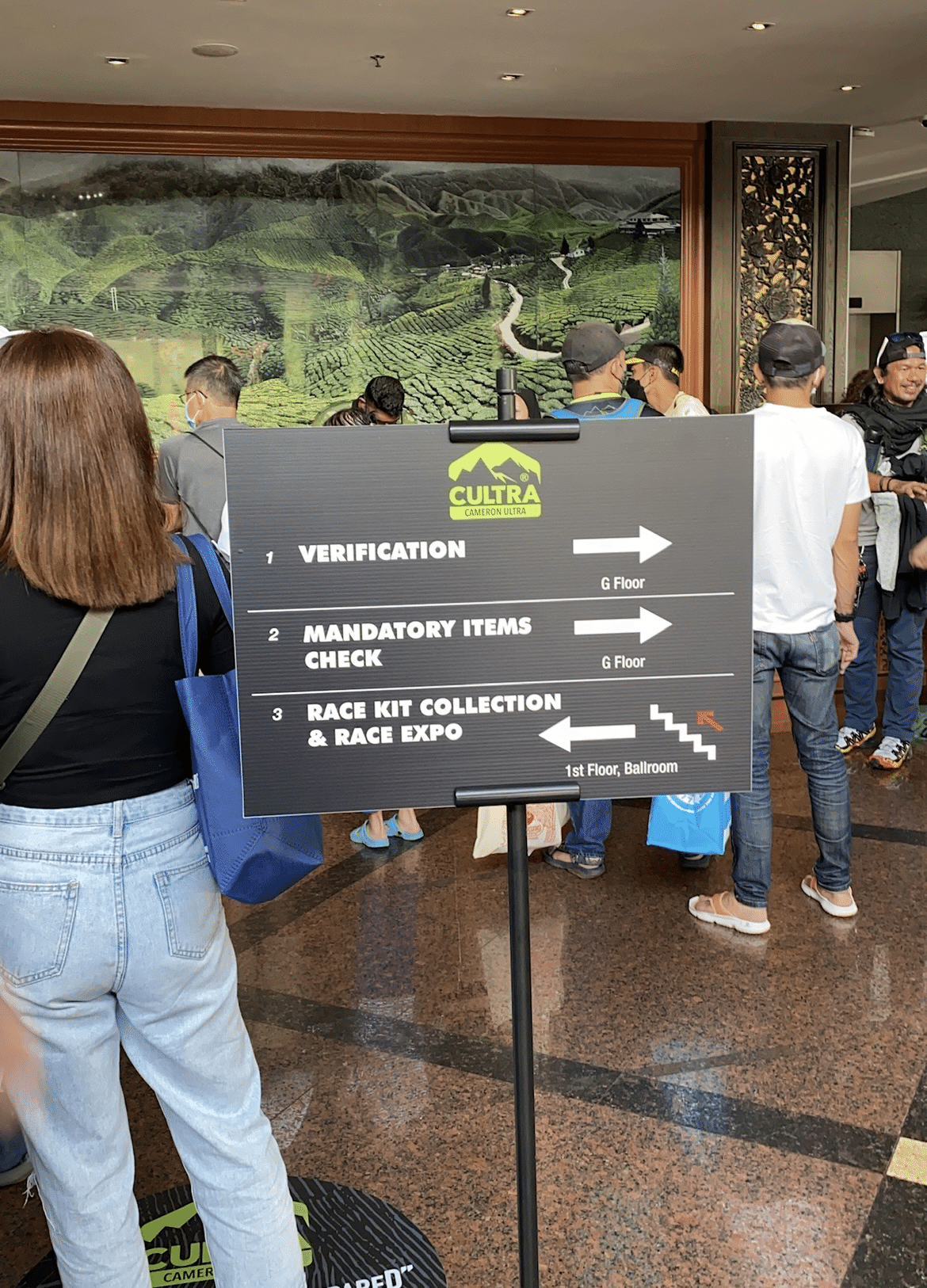

事前の必須ブリーフィングやBib受け取りが前日だったりする場合もあるので要確認。海外からの参加でスケジュールの都合上、どうしても難しい場合大会によっては事前に運営に連絡することで融通きかせてくれるケースもあるだろう、要交渉だと思うが、スケジュールには余裕をもってレース前日までにはついておくことが望ましいとは思う。レーススケジュールやランナーガイド、Timetableなどのページにたいてい受付時間などが書いてある。

2)集合場所にアクセス可能か

(1)とも絡むが特に公共交通機関でアクセスしようとする場合、そこまでどうやっていくかは大きな問題である。大会によっては空港や最寄りの街などからシャトルバスの準備がある場合もあり、こういう大会は非常に助かる。申込時に別途申請(たいてい有料)であるケースが大半なので忘れないようにしよう。シャトルバスのおかげで個人旅行のケースより行ける場所が広がるので、個人的にはシャトルバスがある大会に参加する傾向がある。HPでアクセス方法が書いてある場合が多いのでそれを参考にしつつ、Google Mapなどであたりをつけ各末端輸送の公式サイトにあたって組み合わせていく。BibのPick Upまでにフライトやその他末端輸送を考慮してアクセスできるか、余裕はあるか(フライト遅れた場合など)を要確認。Google Mapだけに頼らずに各国の鉄道会社などのサイトなどでも確認しておくほうがよい。欧州などでは鉄道はTRAINLINEなどのサイトでも予約ができる。下記(3)にも書いたが、各レース公式サイトのHow To Get Thereなども参考になる。大会によっては、車ありきの開催場所だったりもするので、その場合はレンタカーやチャーターが必要になり個人的には一人で参加するときには避けている。

3)宿泊場所は確保できるか

大会によってはキャンプサイトをOpenするものもあるが、デバイスの充電なども考えると、基本は宿を取った方が良いだろう。スタート地点やシャトルバス出発地点が楽なので望ましいが、スタートやゴールに近すぎると夜通し別カテゴリのゴールがあったりする場合もあるので大会規模や各カテゴリの開始時間によっては注意が必要な場合もある。僕はバリ島でのBUTで大会会場にある宿をとったら、夜通し別のカテゴリのゴールが聞こえてきてなかなか寝付けなかったことがある……。公式サイトでAccomodationが案内されている場合(Discountある場合もあり)もある。スタートやシャトルバスの時間・場所などを考慮する必要がある。

Google MapやBooking.comなどを駆使して探すこともできる。時間が読めない場合レース終了後も念為もう一泊とっておくケースもあるだろう。この場合は荷物置ける+シャワー浴びることができるメリットがある。シャワーや荷物預かりは大会会場で用意されている場合もあるので、そのあたりはコストと確実な快適性との兼ね合いだろう。

4)公式サイトに英語表示があるか

大会によっては現地語だけのサイトのケース(もしくは英語版が更新されていない)がある。情報が入らないし当日の案内なども現地語だけで進む場合もある。逆に言えば公式で英語サイトを用意してくれている以上は、インターナショナルランナーの参加が公式に想定されているだろうから、現地言語がわかる場合を除けば英語サイトがあるものを選んだ方が無難だろうとは思うが、英語通用率が高そうな国の場合はなんとかなるかもしれない。以前台湾の大会に申し込んだときに必要があり主催者とのやりとりをしたが、中国語でのメールでのやりとりだった。

ちょっとこれは怪しいが、あとは各レースのStart Listが公開されている場合もありたいていの場合Nationalityも一緒に記載されているので、ここでいろいろな国からの参加者がいそうなら、なんとかなるかな、ということもいえなくはないが、別にNationality=使用可能言語ではないので、ちょっと怪しい。やはり英語ページや英語でのRace Guideを見るのが良い気がする。ただ、Start Listをみると日本人参加者がいそうだな、とかは確認できる。

5)特別な持ち物や参加要件がないか

例えばフランスのレースではMedical Reportが必要になる。大会・距離によっては過去の大会記録を送る必要があったりもするので、これらをクリアできるかを確認する。必携品についてはまぁ概ねどこでも同じようなもんなので割愛するが、確認は必須。傾向としては東南アジアの大会のほうが欧州の大会よりも必携品確認をしっかりしている気がする。同じby UTMBでもタイのDoi Inthanonでは必携品1つづつ確認された記憶があるが、KAT by UTMBではFirst Aid kitの確認のみであった。補給については、たいていの大会で事前受付や当日スタート前にジェルなどの販売はあるが、普段使っているものをもっていくと安心だと思う。僕はジェルは基本現地購入だが、柿の種を行動職として、ジップロックにいれて家から毎度持って行っている。さすがに柿の種は現地購入できないので……。

3、申し込み

目星をつけ詳細を確認したうえでざっくり行程をイメージしたら、いざ申込である。これは大会によるが早めに申し込む方がFeeが安い(Early Bird)ケースもあるし、飛行機や電車も早い方が安い傾向があるので、出ると決まれば各種手配を進める。特に欧州では飛行機や電車の当日はすごく高くなるケースが多い。人気の大会では半年前などにはすでに申し込みが終了しているケースもある。申し込み後も、大会によって当日までに公式サイトやメール、FacebookやInstagramなどで情報アップデートがされるので見逃さないようにする。天候などの影響で直前で大会コースが変更になることはある。ひどい場合には急遽開催自体がなくなるケース(タイ)も目にした……。

レースマップは公式サイトで通常公開されている。また、多くのレースでGPXデータが事前にDLできるので、その場合僕はスマホにジオグラフィカのアプリ経由でDLしている。

4、出走

申し込み無事完了し、飛行機や電車に乗ってなんとか当日スタートラインにたったら、海外レースの場合そこでもうホッとすることになるが、もちろんここからが本番である。とはいえあとは頑張って完走なりそれぞれの目標に向かって走るのみだ。

大会によってはBibに国籍の国旗が書かれている場合やゴールした際に名前と国名を呼んでくれたりもして、これはなんかちょっと日本を代表しているような気持ちになり、海外レースならではである。もちろん逆に言えば、ゼッケンの上にささやかなながらも国旗を背負っているのであるから、日本からの参加者として悪い意味で目立たないようにマナーやルールを守って走るべきである。

大会によっては日本からの参加者や外国人参加者が珍しいものもあり、ランナーが話しかけてきてくれたりもするし、こうした海外ランナーとの交流も醍醐味。僕もレース前後で出会ったランナーたちと交流をしてStravaのアカウントを交換したりもしているし、仲良くなってそのあと一緒に走りにいったり、別の大会がかぶっていたのでレース後に一緒にご飯に行ったりしたこともある。各国・各エリアごとの美しい自然を目にしながら走ることができるのは単純に楽しいうえに、(通常)限られた日程で歩ける距離以上にその地域をフルに楽しむことができるのはトレランならではである。国によっては各山への入山にあたりPermitが必要だったりガイドをつける必要があるところもあるが、レースの場合はそのあたりは気にしなくてもよいのがメリット。一人でふらふらと山に入るよりよっぽどリスクは低い(大会によりますが)。

個人的にはできる限り簡単且つレースに使えそうな現地語を覚えておくように心がけている。「ありがとう」「つかれた」「暑い」「水」「どこ(どっち)?」など。エイドで現地の人と触れ合うことなどもあると思うが、「あつい」とか「つかれた」とかの現地語をジェスチャーを交えながら伝えると「がんばって!」みたいに笑ってくれることが多い。

レース前後のプチ観光も海外レースの醍醐味である。観光地でのレースもあるが、レースがなければ行かないような場所にもいくことがあるので、そういった場所に導いてくれるきっかけとしても素晴らしい。

東南アジアで参加した大会については下記に(チラ裏程度ながら)まとめた。欧州大会もまたちまちまどこかで振り返りたい。

(追記:欧州レースも2023年参加分まとめました)

関係する記事は以下のマガジンにもセルフまとめしています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?