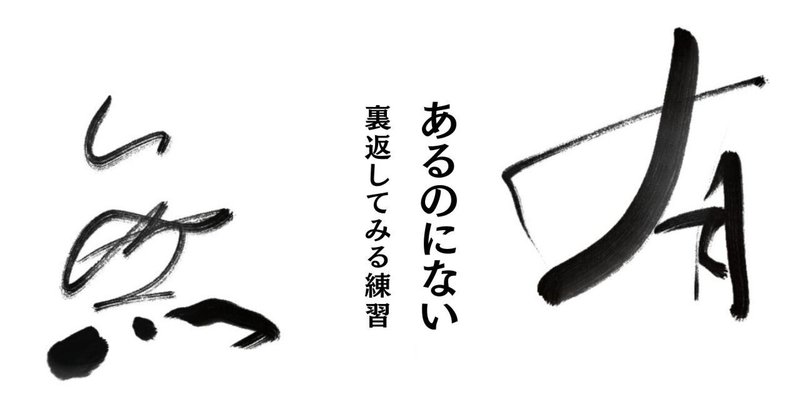

〝あるのにない〟。裏返してみる練習

〝裏返してみる練習〟を私が習慣にするようになったのは、いつからだったろう?

きっかけをたどったら、KERAさんの演劇ユニット 〜いまや人気ドラマを見ると必ず1人か2人はお見かけする先鋭的集団だった〜 に半年間へばりいて取材した30年前からだった、てことを思い出した。

その半年間の取材で私は、〝さとる〟は「悟る」じゃなく「差取る」でなきゃダメだし、しかもそれを生きてる限り、加速しながら継続しなきゃ意味がない、つまりKERAさんの笑いの追及は、一遍上人の六字名号とおんなじなんだ、ってことを心に刻んだ。

〝裏返して見る練習〟の最初は、〝あるのにない〟

かれこれ四半世紀以上も前。私が20代で、演劇ライターだったころ。

ナイロン100℃の劇作・演出・主宰=ケラリーノ・サンドロヴィッチ(KERA)さんに半年くらい密着取材した。

「ナイロン100℃はなぜおもしろいのか?」という謎を解き明かしたかったから。

笑いのセンスのかけらもない私にKERAさんは、懇切丁寧に笑いのツボとか悲哀について語ってくれた。

たとえば…

どこの馬の骨かわからない若造が革靴を頭の上に乗せたとしても、頭のおかしなやつで終わってしまうでしょう。でも、権威のありそうな紳士が革靴を頭の上に乗せていたら、それはシニカルな笑いになるわけ。

おー、なるほど!

「あの人はエライ人だ/紳士だ」と差別化している私たちの潜在意識を、つくる側が笑うからこそ、笑いは生まれるのか。

シニカルな笑いと、仏教(禅)の奇妙なつながり

でも、観客にはよもや「あなたがたの差別意識を笑っている」とさとられてはならない。だから、つくり手は観客との間にある〝差〟を消そうと努力している。

そして靴を頭に乗せた紳士に笑った観客は、紳士をエラそうとか権威ありそうと感じてしまった先入観を、消されている。〝差取り〟されたわけだ。

いっぱい学ばせてもらった。

稽古が終わったところをつかまえて、毎回2時間近くもこんな話を聞きだされていたKERAさんにしてみれば、相当もどかしかったことだろう。

KERAさんオススメのジャック・タチの映画『モノンクル(僕の叔父さん)』も、何度も観た。

それで、欧州系のちょっと品のいい、いわゆるシニカルな笑いというやつを提供する映画や舞台は、差取りという手法において、仏教の中道にほんとうにつうじるものなんだということも、理解した。

爆笑を呼ぶわけでもなく、泣かせることもなく、でも観終わると、こころのひっかかりを流し去っている。

できあがりのスマートさは、禅に似ているかもしれない。

ちなみに当時のナイロン100℃っていえば、いまドラマの刑事役でよく出てくる大倉孝二さんとか、映画「ST赤と白の捜査ファイル」で坊さん役だった三宅弘城さん、「民王」の奥さんや「あなたの番です」の赤池家の嫁を演じた峯村リエちゃんなどなど、人気テレビドラマや映画に出演されてるアジのある役者さんの多くが出演していた。

〝差取り〟の追及は、TV界映画界でも、モノになったというわけだ。

主張が〝ない〟ふうに装っているのに、ものすごく伝わったナイロン100℃の演劇

半年間の密着取材で完成した寄稿文のタイトルが、「あるのにない」。

そうだった……。

主張がありそうで、ない。

なさそうで、じつはものすごく伝わる。

その表裏一体さ加減について、KERAさんとともにずっと考えていた半年余り。

そして、「ある」と「ない」のハザマがあそこにもあった、ここにもあった……と発見していくと、両極を行ったり来たりする頻度や振れ幅がどんどんエスカレートして、興奮していく日々だった。

〝ない〟を極め続け〝差を取り続け〟ていないとワナにはまる

ナイロン100℃の舞台は、おもしろがらせようとか、なにか重々しいことを「伝えよう」という〝意図〟から、とことんはずれていくように作られていた。

それは、あからさまに劇画調で馬鹿げているように見せているのにドラマを練り込んでいた劇団☆新感線などとも違って、あえてどんな意図をも、排除しつづけている芝居に見えた。

この排除に徹する、というところは、今にして思えば禅の精神だったのかもしれない。

意図を、見せないようにするために次から次へと笑わせるシーンを加速して見せている。そんな舞台。

それは、「悟った!」と思い込んだ瞬間、多くの人が、「自分は悟っていない人たちと違う!」という優越感や〝差別〟を抱いてしまうという、あのワナから抜け出るため何万遍も称名(お念仏)を唱えつづける、一遍上人の努力と似ているようにさえ思えた。

「これがもしかしたら究極の!」と、思い込んだ瞬間に「わたし(吾)の心」がなんらかの差を感じとってしまうがゆえに、私たちは垣間見えた「サトリ(=差取り)」の世界からあっという間に、奈落へ落とされていく。

だから、さとってなどいないかのように知らんぷりをつづけ、まだまだ、まだまだと、走り続けなければいけない。

しかも、笑わせる側が最初に観客の潜在意識を笑っている、ということは、私たちの意識のなかにはどれだけ突き詰めていっても最初からライプニッツの言うモナドのような、消え入ることのない意識があるんじゃないかと思えたり(※文末に解説コラムあり)。

どっちが主で、どっちが客なのか。

差は、取れたのか取れなかったのか。

そのハザマを何万回も往き来すること。

そしてそのうちに、その往き来は、右とか左へただ揺れるものなんかじゃなく、ひとりひとりの意識のなかでは、私たちがトシをとる(=時間が経過する)のと一緒に、コイルみたいに連なって、螺旋状に加速しながらどんどんエスカレートしていくんじゃないか、って思えたり。

だって生身がある限り、完全に差(を感じること)が、きれいさっぱり取れきってしまう、なんて状態がずっと続くなんてことは、ないですもん。

なぜなら、お腹がすけばシンドくなるわけだし、あちこち切られたら誰だって痛いわけだから。

■「サトリは差取り」を、動画にしました

〝あるのにない〟には、終わりがない

差をとれば楽に生きられるよ、って「悟った」(心で、吾がわかった)としても、以後生涯をとじるまでずーーーっと、悟った状態を刻一刻漏らさず継続することなんて、できっこない。

だけど、とどまることなく螺旋状に加速して、ずっと「ある」と「ない」の間を回転しつづけることができたとしたら。

それは、生身ある間にできる究極の差取り(差別の観点にとどまらない)なんじゃないか。

つまり、「ある」と「ない」の間をずーーーっと、往き来し続けなくちゃいけない。それも、端っこや終点があるんじゃなく、死ぬまで螺旋が続いてるから、終着点なんてどこにもないんじゃないか。

そんなことを考えた半年間のことを、いまになってふと思い出したのだった。

■Okeiの記事に共感いただけましたら、YoutubeやSNSでのチャンネル登録、フォロー、いいね、も大歓迎です(^^♪

■こちらの動画もどうぞ:マインドフルネスと禅の効能が違うから、特性を知って両方使い分けたほうがよい件

【Okeiの註:ライプニッツのモナド論と、仏教思想はかなり近い(いまだと量子論が近いかもね)】

ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ(1646年~1716年)は、ドイツの哲学者であり、数学者でもありました。

存在するモノを細かく分析していくと、どんなモノも最終的には、それ以上分割できない単子(=モナド)という、ひろがりも部分も持たないものになり、この世界は無数のモナドでできていると考えました。

モナドはどこから生まれるということもなく、神によっていちどきに生じたという神学論(=予定調和)へとつながっていきます。

でも、オカルト的な考えの人じゃなく、ニュートンと並んで微積分の論文も発表している数学者でもあるので、真剣に物理学的視点でものごとを捉えていたのだと思います。

そして、モナドが森羅万象のおおもとであるという考えや、「予定調和」という考えは、仏教の縁起論ととても似ています。

ライプニッツは神が生んだモナドに帰結させましたが、釈尊の場合は「空」へと帰結させ、「実体はない」と説明しました。

うまくいかないのは「なにかのせい」だとか「誰かのせい」だと考えても始まらないよ、ということを示して人を苦から解放しようとした点で、釈尊とライプニッツの思考はたいへん似ているように思えるのです。

🔶オケイの記事に共感いただけましたら、YoutubeやSNSでのチャンネル登録、フォロー、いいね、も大歓迎です(^^♪

🌟ご喜捨で経済を巡らせよう(^^♪🌟 noteの収益は各種催しの開催費用や、寺社を支援する協力団体(hasunoha、自死自殺に向き合う僧侶の会等)へ寄付させていただきます。 寺社を地域の核=「みとりステーション」として、誰もが不安なく年齢を重ねてゆけるよう活動しています。