interview Rafael Martini:そもそもブラジルの音楽はシステムから外れた方法で作られている

2010年代初頭にブラジルの新世代が発見され、「ミナス新世代」として日本に紹介された。そのきっかけはマルチ奏者のアントニオ・ロウレイロ。彼の音楽の新鮮さはすぐにリスナーの間に広がり、彼と共演しているブラジルの同世代の豊かな才能たちが芋づる式に発見されていった。彼らの何人かは来日も果たしたし、アレシャンドリ・アンドレスやハファエル・マルチニらに関しては日本盤のリリースもあった。2010年代半ばには現代ジャズの最重要人物の一人でもあるギタリストのカート・ローゼンウィンケルが自作『Caipi』にアントニオ・ロウレイロ(とペドロ・マルチンス)を起用したこともあり、ジャズ・リスナーにとっても広く知られるようになった。

そんなアントニオ・ロウレイロらのコミュニティの中でも鍵盤奏者で作編曲家のハファエル・マルチニは中心人物のひとりと言っていい存在だった。グルーポ・ハモ『Ramo e a Liberdade Musical』、ミストゥラーダ・オルケストラ『Misturada Orquestra』、そしてハファエルの『Motivo』、ジョアナ・ケイロス、ハファエル・マルチニ、ベルナルド・ハモス『Gesto』など、シーンのミュージシャンが集結した様々な作品に顔を出しているし、アレシャンドリ・アンドレスとの『Haru』、アントニオ・ロウレイロとの『Ressonância』など、デュオの相手にも指名されている。その信頼度の高さから見ても、シーンのハブのような立場なのではないかと思われた。

そして、ハファエルの音楽は同時代のグローバルなジャズの流れにも共振しつつ、アントニオ・カルロス・ジョビンやエグベルト・ジスモンチらの先人から連なるブラジルのインストゥルメンタルの歴史を感じさせるように思えて、そこに僕は関心を持っていた。彼の音楽には今のブラジルだけでなく、過去のブラジル音楽を読み解くためのヒントがあるような気がしていた。

今回、ハファエル・マルチニが自身のセクステットを率いて録音した最新作『Martelo』のリリースを機に、ハファエルにインタビューをすることにした。くるり主催の京都音博にも出演していたり、その名前はそれなりに知られているものの、彼がどんな音楽家で、どんな影響を受けてきたのかなどの詳しい話は日本語では読めなかった。そこで今回は基本的な情報も含めて彼のキャリアにも触れつつ、彼の音楽を形作っているものをじっくりと聞き出すことにした。

結果的にハファエル自身のことだけでなく、ブラジルの音楽の面白さや、その最大の魅力でもある掴めなさやわからなさを考えるためのヒントが山のように散りばめられているインタビューになった。そして、そのハファエルが語ってくれた多くのヒントはそのまま『Martelo』の魅力に繋がっているし、『Martelo』の更なる深みに僕らを導いてくれるものにもなっているはずだ。

| 取材 編集:柳樂光隆 , 江利川侑介(Disk Union)

| 通訳 編集:島田愛加 | 写真 ©Paula Dante

◉ ミナスジェライス連邦大学とイアン・ゲスチ

――大学で学んだことについて教えてください。

私はミナスジェライス連邦大学(UFMG - Universidade Federal de Minas Gerai)の音楽学部で作曲を学びました。クラシックと現代音楽を作曲するためのテクニックを学ぶ学部です。私はここで覚えたテクニックを使いながら、自分の作りたいインストゥルメンタル・ミュージックや歌を作曲していました。大学では素晴らしい先生たちから作曲、オーケストレーション、対位法などを学ぶことが出来ました。多くがクラシック音楽にて使われるテクニックですが、ポピュラー音楽における作曲法を教えてくれる先生もいました。

実は、現在私は母校のポピュラー音楽学科にて教鞭を執っています。私が学んでいた頃はクラシック学科しかありませんでしたが、卒業してからポピュラー音楽学科が開講し、そこで教えることになりました。ビッグバンドの指導者兼指揮者、作曲、ピアノを教えています。

――学生時代に受けた特に印象的な授業があったら教えてください。

私にとって大学生活はとても意義のあるものでした。なぜなら、私は初心者同然で入学したからです。入学したころはピアノを弾いた事がありませんでした。それまではギターを弾いていて、21歳の時にピアノを始めました。在学中はピアノ以外にもビブラフォン、ヴィオラ・カイピーラ*、アコーディオンなどにも触れるようになりました。

特に印象的だった授業を1つ選ぶなら、ブラジルで重要な教育者であるハンガリー人教師イアン・ゲスチ(Ian Guest)の元で1年間、作曲とハーモニーを学んだことです。残念ながら彼は今年4月に帰らぬ人となりました。イアンはハンガリーの雰囲気に似ているミナスジェライスを故郷のように思っていました。彼はミナスに住み、多くの音楽院で客員教授として教えていたんです。私は幸運にも大学に入って最初の1年間、イアンに師事することができました。

イアン・ゲスチはシコ・ブアルキの先生で、リオデジャネイロのベッコ・ダス・ガハーファス(Beco das Garrafas。コパカバーナにあったライブハウスが並ぶ横丁。50-60年代にセルジオ・メンデス、バーデン・パウエル、エリス・レジーナらが若き日に演奏していた伝説の場所)初期に居合わせ、ハウル・セイシャスのファースト・アルバムでは音響技術者を務めていました。彼はブラジル音楽における非常に重要な人物と一緒に過ごしていました。

また彼が亡くなる少し前に、現在はドイツに住んでいるグランデュオ(Guanduo)というギターデュオがアルバムを録音したのですが、そこで彼らのためにイアンが私の曲をアレンジし、私がイアンの曲をアレンジするという素晴らしい交換を行ったことがありました。また、私のファースト・アルバムの楽曲「Sono」をイアンにアレンジしてもらう大変ありがたい機会にも恵まれました。

――イアン・ゲスチは日本ではあまり知られていない存在です。彼について、もう少し詳しく教えてもらえますか?

イアンは第二次世界大戦後にブラジルへ亡命したと記憶しています。彼はハンガリーの作曲家で教育家のコダーイ・ゾルターンのメソッドを学んでブラジルへやってきました。その2~30年前にはハンス=ヨアヒム・ケルロイター(Hans-Joachim Koellreutter)がブラジルへやってきましたね。この2人はブラジル音楽においてとても重要な人物です。ケルロイターは十二音技法を持ち込み、クラシック音楽に大きな影響を与えました。イアンはコダーイの音楽教育やシステムをポピュラー音楽の世界に結びつけました。

イアンは青年期にリオデジャネイロに着き、50年代後半のベッコ・ダス・ガハーファスにてジョニー・アルフやアントニオ・カルロス・ジョビンらがピアノを弾き、ボサノヴァが誕生するのをその目で見ました。

イアンはブラジル・ポピュラー音楽理論の発展を促しました。60年代以降、ヴィニシウス・ヂ・モライスと契約し楽曲にコードをつけたのは彼でした。また、ブラジルで最も重要なレコード会社の1つであるオデオンの音響技術者でもありました。ハウル・セイシャスのファースト・アルバムだけでなく、セルジオ・サンパイオやエディ・スター、ミリアン・バツカーダらとも一緒に仕事をしました。そう、彼らグラン・オルデン・カヴェルニスタ(Grã-Ordem Kavernista)のアルバムに内緒で携わって、オデオンを去らざるを得なくなってしまったんですよね。

その後、音楽教師としてシコをはじめ数多くのミュージシャンを指導しました。そして、多くのブラジル音楽を楽譜にしたルミアール社のアルミール・シェヂアッキ(Almir Chediak)がハーモニーをコードにするシステムを作り上げる際にはそのサポートもしていました。ミナスジェライスに来てからのイアンは、トニーニョ・オルタやミルトン・ナシメントなど、これまで楽譜にされていなかった楽曲を書き残すことに貢献しました。

そして、彼は世代を超える多くのミュージシャンの先生でした。イアンが書いたハーモニーとアレンジの本はブラジル音楽を学ぶものにとって欠かせない本です。また、非常に活動的な方で、82歳で亡くなるまで強い情熱をもって教え続けたとても献身的な方でした。彼がブラジルにおける音楽教育理論をフォーマットしたと言っても過言ではありません。

――イアン・ゲスチはハンガリーでコダーイのメソッドを学んだという事ですが、コダーイはバルトークと共にハンガリーの民謡を採集して、それを作曲に取り入れました。ということはイアンは民族的な音楽をクラシックの現代的な作曲方法に活かすような手法や考え方をブラジルに持ち込んだのでしょうか?

彼がよく使っていたコダーイのメソッドは移動ド唱法ですね。それぞれの音階の主音になる音を「ド」と歌い始める方法です。

ただ面白い事に、民俗的な音楽の部分についてはあまり触れていませんでした。これは本当に興味深い質問で、今いろいろ思い返してみたのですが、イアンは民族音楽的なものを引用していませんでしたが、口承文化によって伝わるものを非常に重要視していたのを覚えています。彼は「作曲をする時、曲が完成する前に楽譜に書いてはならない。書くのは曲が完成してから」といつも言っていたのです。楽譜は記憶、記録するためにあるだけだと考えていました。もしかしたら、これは民謡的な部分が関係しているのかもしれないと思いました。

――それはめちゃくちゃ興味深いですね。では、次はあなたが特に研究した作曲家がいたら教えてください

もしブラジルのポピュラー音楽で何人か名前を挙げるなら、最も研究したのはアントニオ・カルロス・ジョビンです。彼の作品は楽譜になっていますから、そのおかげもあってほぼ全ての作品を弾いた事があります。もちろん全てのアルバムを聴きました。

2番目はエグベルト・ジスモンチ。私が幼少の頃から聴いていますし、最も参考にしているアーティストの一人です。彼とは共演する機会にも恵まれました。今でも彼の作品は研究しています。

エルメート・パスコアルも沢山聴いて研究しました。最近で言うと、レチエレス・レイチの作品もよく聴き、本人とも直接連絡をとっていました。

マリア・シュナイダーの作品もよく聴いて楽譜の分析もしました。大学ではストラヴィンスキーやリゲティ、この2人を主に勉強しましたね。

そして私の同世代の仲間たちからも同じくらい多くのことを学び、今でも学んでいます。クリストフ・シルヴァ、アレシャンドリ・アンドレス、ジョアナ・ケイロス、アントニオ・ロウレイロ、ジェニフェル・ソウザなど。器楽奏者として、作曲家として彼らから学ぶことは沢山あります。

◉アントニオ・カルロス・ジョビンのこと

――あなたは「Tempo do Mar」「Meditação」などジョビンの曲を何度もカヴァーしていますから、あなたにとってジョビンが特別な存在なのは明らかだと思います。あなたはジョビンの音楽のどんな部分に魅力を感じていましたか?

一言でお話しするのは難しいですね笑。私は全体的なものだと考えています。なぜならジョビンはブラジル音楽を深く、繊細にすることができた人物だと感じるからです。彼はジョアン・ジルベルトと共に、ハーモニー、リズム、表現、歌詞、全ての部分で微妙なニュアンスをつけることで、それまでのブラジル音楽のようなドラマチックになり過ぎないものを生み出しました。その流れはのちにトロピカリズモやクルビ・ダ・エスキーナの作品を生み出すことになります。私も若いころ、トロピカリズモやクルビ・ダ・エスキーナ、ムタンチスなどロック的な要素が強いものから聴き始め、MPBを聴くようになりました。そうしてジョビンに辿り着いたんです。ジョビンの音楽にはそれらの起源があると私は思いますし、音楽を通してブラジルを表現した人物だと思います。そして世界を視野に入れ活動し、世界で最も成功したブラジル音楽を作り出しました。

ジョビンは時代によって異なる特徴をもつ作品を書いています。ボサノヴァ、そして私が最も好きな時代である『Urubu』『Matita Perê』『Stone Flower』などのオーケストラ作品、晩年のバンダ・ノヴァなど、それぞれが異なっていますが、私はどの時代も大好きですし、それぞれの魅力があると思います。繰り返しますが、ブラジルという国を非常によく描いていますね。

――ジョビンのオーケストレーションのどんなところが好きですか?

『Matita Perê』が特に好きで、そのオーケストレーションがまるでブラジルの森林の中にいるように感じられるところです。

◉エグベルト・ジスモンチのこと

――では、あなたにとってのもうひとりの重要な影響源のエグベルト・ジスモンチと共演することになった経緯を教えてください。

これは話が長くなっちゃうなぁ笑 要約して話しますね。本当に興味深いきっかけだったんです。2014年にベロオリゾンチで音楽フェスティバルが開催される際、国内の有名アーティストを招待し、彼らと地元のアーティストを共演させる機会がありました。例えば、トン・ゼーに対してプロデューサーはジュリアナ・ぺルヂガォン(Juliana Perdigão)とグラヴィオーラ(Graveola)の作品を聴かせたら、トン・ゼーはジュリアナを選びました。同じように、エグベルトにはアレシャンドリ・アンドレスと私の作品が候補に挙がりました。エグベルトは、私とアレシャンドリの作品を聴いて「ハファエルの作品は私の作風に非常によく似ているね。だからアレシャンドリと共演することにするよ」と答えました。でも、私はアレシャンドリのグループのメンバーでもあったので、エグベルトと共演できることになったんです。結果的に、アレシャンドリのグループが共演するエグベルト作品の選曲は私がすることになりました。エグベルトと2日間に渡ってリハーサルをして、ショーは本当に素晴らしいものになりました。

3年後の2017年、彼は別のプロジェクトでベロオリゾンチに来ることになり、その時に私のことを思い出してくれたんです。プロデューサーが私を知っていたこともあり声をかけてくれて、私の長年の相棒でもあるチェロ奏者のフェリペ・ジョゼ(Felipe José)と共に参加することになりました。私とフェリペはエグベルトのほとんどの作品を演奏できたので、彼はその様子をみて、一緒にショーをすることを提案しました。こうして歌手のグラジイ・ヴィルチ(Grazie Wirtti)を含めたカルテットでショーをすることになったんです。実はこの頃、私はアコーディオンをそこまで本格的には弾いていなかったんです。でもエグベルトはピアニストだし、(彼と被らないように)リハーサルにはアコーディオンを持っていったのです。彼がそのアイデアを気に入ってくれたのがきっかけで、この日以降、本格的にアコーディオンを弾くようになりました。なので、彼のおかげでアコーディオンを弾く機会に恵まれたのです。

――エグベルト・ジスモンチはあなたにとって大きな存在だと思いますし、彼の音楽をかなり研究したのではないかと思います。彼の作曲家としての特徴について聞かせてください。

彼は音楽において「自由」(これは私が作曲するにあたって一番求めているものでもあります)と、「規則」を非常に上手く混ぜ合わせることができる作曲家だと思います。彼の楽曲には何も決まりのないような無限の自由が聴こえてくるにも関わらず、実は規則があったりもする、それが大きな特徴だと思います。

そして、これはエルメート・パスコアルにも同じことが言えますが、曲を聴いた時に「エグベルトの曲だ!」とすぐにわかる個性ですね。彼は自身の音を創り上げました。

また、エグベルトとジョビンは音楽性では異なりますが、「楽曲の中で“ブラジル”を表現する」というジョビンの取り組みをエグベルトは受け継いでいると思います。例えばエグベルトの魅力的な部分の1つである、ブラジル先住民の文化を音楽の主題として取り上げるところなど。ジョビンがヨーロッパから渡ってきた音楽とブラジルの黒人が演奏していた音楽を上手く結合したように、ブラジルの先住民の文化を主題にした音楽といえばエグベルトでしょう。ブラジルを感じさせる作曲家という点ではギンガの作品もそうですね。

◉エルメート・パスコアルのこと

ーー今、名前が出たエルメートについてはどんな作曲家だと思いますか?

エルメートは驚異的です。彼の音楽は永遠につきることのない泉のようです。彼の出身地である干ばつ地帯のアラゴアスは、あらゆる音楽があふれる場所。彼の耳は非常にオープンなので、いろんな種類の音が入ってくるのでしょう。本人が話していたのですが、彼にとっての初めての音楽は、自分が誕生した日に降っていた雨が屋根にあたる音だったそうです。素晴らしいですよね。なぜなら、イタリア人作曲家ルシアーノ・ベリオが「音楽とは私たちが音楽として耳にするものだ」と言った通り、エルメートは音を聴いた時に既に音楽を作り上げています。楽器を使うものではなく、生まれた時に聞こえた屋根に雨があたる音は、彼にとって音楽なのです。私にとってエルメートの存在は奇跡なんですよ。

――大学で教鞭を執っているあなたに聞いてみたいことがあります。いろんな人にエルメートについて聞いているんですけど、分析や説明というよりは、抽象的、もしくは詩的な言葉が返ってくることが多いんです。例えば、エルメートの音楽と共通点や類似点がある作曲家、もしくはエルメートが実際にインスピレーションを受けた作曲家や誰かのセオリーなどはないのだろうかと思うのですが、どうでしょうか?あなたなりの分析を聞いてみたいんですが。

エルメートだけでなく、現代におけるブラジル・ポピュラー音楽の作曲家の作品を理論的に考えるには困難な部分があります。中にはシェーンベルクの和声理論のようなヨーロッパ起源の音楽理論を使って分析を試みる人もいますね。

私たち(ブラジル人)はこういった音楽を自然的な現象として捉えているため、比較などを使って分析しています。そのため、北米などのポピュラー音楽分析などと比べると、ブラジル音楽をシステム化するまでにはまだまだ時間がかかると思います。一般的に使われる楽曲分析方法が通用しない場合も多いんです。そもそもブラジルの音楽自体がシステムから外れた方法で作られているというのも分析できない理由のひとつでしょうね。

◉Grupo Ramo、Misturada Orquestra、『Motivo』での特殊は編成のこと

――その言葉は僕が今まで質問してきたエルメートの音楽に対する答えの中で最も納得いくものです。すっきりしました。さて、あなたの音楽に戻ります。グルーポ・ハモ(Grupo Ramo)『Ramo e a Liberdade Musical』(2009)、ミストゥラーダ・オルケストラ『Misturada Orquestra』(2011)、そしてあなた自身名義での初作『Motivo』(2012)など、あなたが関わった初期の作品は特殊な編成のアンサンブルです。これらの作品にはモデルになった、もしくはインスピレーションになったグループや作品はあったのでしょうか?

イアン・ゲスチの助言が、このような編成を作ることを導いてくれました。彼はいつも「グループを組むときは楽器ではなく、その人との関係性が大切だ」と話していました。例えば、ベース、ドラム、ピアノ、フルートというように一般的によくある楽器の編成を考えてから人を呼ぶのではなく、自分が「誰と」演奏したいか考えてから編成を組むんです。だから組んだ後に、奇妙な編成になってしまうこともありますよね笑 自分が誰と演奏したら成長できるか、アイデアを交換できるか、真意をもって音楽に取り組めるか、そしてお互いに成長できるかが大切なのです。だから友人のミュージシャンや、自分と似た方向性や意志をもつ人に声をかけます。最近はこの考え方と作りたい音のバランスを考えるようになりましたが、以前はとにかく「誰と」演奏したいかに拘っていました。その人が何の楽器を演奏するかは気にしていませんでしたね笑

――例えば、ジャズでよく見られるトランペット、サックス、トロンボーンが揃った3管の編成のように典型的な楽器の組み合わせは楽器同士の相性も良いので作編曲もしやすいですよね。でも、特殊な編成だとそうはいかない。特殊な編成の作編曲をしてきたことは、作編曲家としてのあなたにどんな影響を与えていますか?

クラシックにおける現代音楽の世界では、編成自体が音楽を作り上げる上でのアイデア、テーマとなることが多いです。例えば、トランペットとスネアドラム。それだけでも十分素晴らしい音楽を作り上げることができます。モアシール・サントスも一見ビッグバンドのようだけど、ギル・エヴァンスのオーケストラのようにホルンが入っている独自の編成ですよね。どの編成を選んでも、そこで新しい音を作り出すというのが、作曲する動機に繋がっているんですよ。料理の味付けみたいに、これとあれを少しずつ入れて新しい味を作り出そう、みたいな感覚に近いかもしれません。

◉シンセサイザーを用いた『Haru』『Vórtice』のこと

――アレシャンドリ・アンドレスとの作品『Haru』(2017)や『Vórtice』(2020)であなたはシンセサイザーをかなり弾いています。ピアノを弾くときとは明らかに異なるコンセプトで演奏をしているように思えます。シンセサイザーを弾く際、またシンセサイザーを弾く前提で作編曲をする際に意識しているポイントはありますか?

正直なところ、これまで意識して考えた事がありません。実は『Vórtice』は私がシンセサイザーと接近した初めてのアルバムだったんです。リリースされたのは2020年でしたが、録音は2016年、もしかしたら2015年だったかな? 結果的に『Vórtice』は5枚目のアルバムとしてリリースされましたが、本来なら私のセカンド・アルバムとなる予定だったんですよ。あれはファースト・アルバム『Motivo』発表のあとに取り組んだ、ロックの要素を参考にした作品です。当時、私はオリジナル曲だけでなく、70年代のロックも演奏しようとドラムのユリ・ヴェラスコ(Yuri Velasco)、ベースのペドロ・サンタナ(Pedro Santana)とトリオを組みました。そのためシンセサイザーを使うことが増えていました。

2017年に『Haru』をリリースした時には、その経験もありシンセサイザーがすでに身近だったので、自分が想像する音を作り上げることができていると思います。『Vórtice』を録音していた頃は、まだシンセサイザーから出る音に自分が向かっていく感じでしたね。

この2枚のアルバムでシンセサイザーを使ったことによって、「音を出す前に音を想像する」という新たな方法を学ぶことができたと思います。これはエグベルトと一緒に過ごす事で学んだことでもあります。シンセサイザーだけでなくアコースティック楽器にもそれを活かすことができるようになりました。ピアノの前に座ったら、弾く前にどのような音を作るか想像するんです。

――あなたのシンセサイザー演奏のインスピレーションになった演奏者はいますか?

エレクトロニック・ミュージックのミュージシャンたちですね。例えばアルヴァ・ノトとか。あとはピアノだけでなくシンセサイザーも演奏するアーティストも聴きます。最近ならシャイ・マエストロ。イエスやピンク・フロイドのような70年代の音楽も参考にしています。でも最近、最もよく聴くのは池田亮司のようなグリッチのテクニックを使うエレクトロニック・ミュージックです。そして、もちろんエグベルトですね。

◉『Martelo』のこと

――『Martelo』のコンセプトを聞かせてください。

コンセプトはタイトルにもなった楽曲「Martelo」に基づいたものになりました。この曲はインストゥルメンタル音楽でありますが、アルツハイマー病である母親と共に生きる上で起こったことを「語る」という試みがありました。アイデアは母の主な症状である「繰り返し」と「妄想」、この2つが重要なキーワードとなっています。このコンセプトを元に楽曲を展開させていきました。そのため、収録されている他の曲も、精神状態の変化というコンセプトの上に作られています。

例えば、私の母はアルツハイマー病になってから言葉を発しなくなりました。たまに話すこともありますが、ほとんど話さないと言って良いでしょう。ですが、誰かが歌を歌い出すと、一緒に歌い出し、最後まで歌うことができるのです。理性的なプロセスを経ていなくても、それが機能しなくなったという意味ではないという、精神の潜在能力を明らかにしているように感じました。これは音楽がもたらす力もありますが、言語が異なる方法(話し言葉とメロディにつけられた詞)の上でどう使われるのかを表しています。

私たちは理性的なプロセスに多くの価値を与えますが、 実際は理性的ではないものを見直す必要があります。 直感とは私たちにとって本能的なものだからです。収録されている曲は楽譜に書かれ、事前に構成されているものではありますが、できるだけ直感的に作るように試みました。そのため完成までに時間はかかりませんでした。また、意識と無意識という2つの世界についても描いています。

――すごく深いですね…。あなたはこれまで自身の作品に関して心理学者ユングの著書などについて言及していましたよね。そこでは「夢」や「意識と無意識」などがテーマでした。あなたの母親がアルツハイマー病になったことで気付いたことと、そういったあなたの心理学への関心は繋がっているような気がしますが、いかがでしょうか?

そうですね。ユングの無意識に対する見方は今日、意識と無意識の基盤となっていると思います。アルツハイマー病は無意識があらわになりますから、私にとって母と過ごす空間は、無意識というものを感じる特殊な場所なのです。

『Suíte Onírica』(2017)はユングと強い関係があります。当時、作詞を担当したマケリー・カーと共にユングの思想をベースに作りました。

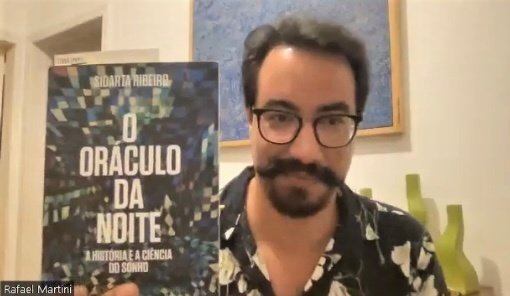

ですが「無意識」に関する思想は、他の著者からの影響も受けています。無意識や、夢の歴史について研究しているブラジルの神経科学者シダータ・ヒベイロ(Sidarta Ribeiro)による著書や、最近ではフランス人のナスターシャ・マルタン(Nastassja Martin)の著書をよく読みます。ナスターシャは人類学者で、シベリアの民族と共に暮らした経験もあり、西洋人とはまた違う視点で夢や無意識の構築について話しています。

Sidarta Ribeiroの著書『O Oraculo Da Noite』

また、イタリア人哲学者のエマヌエーレ・コッチャ(Emanuele Coccia)による、人間中心ではない非常にオープンな思想に基づいて書かれた本も読みました。『Martelo』はこれらの発展により近いです。

――なるほど。「Martelo」以外の4曲についてもお話しいただけますか?

2曲目「Passagem」は、メロディが一直線に描かれるように作りました。私たちはこういったメロディを「メロディア・インフィニータ(終わりのないメロディ)」と呼んだりします。モチーフの繰り返しがなく、最初から最後まで大きな1つのメロディで、例えばエルメートの楽曲「O Farol Que Nos Guia」がそうですね。なので「Passagem」のメロディは前進するのみ。曲名の意味は「通り道」で点と点を通過することですから、意識と無意識の点を通過する橋のように描きました。

3曲目「Nascente Afluente Vazante」はベロオリゾンチの隣町サンタ・ルジアのパーカッショニスト、ジョニー・エルノ(Johnny Herno)との共作です。彼は非常に直感的で、多くの人とは異なる感覚をもつ特別なミュージシャンです。私たちは交流を重ね一緒に作品を作ることにしたのですが、どちらかというと彼が提案したものをベースにして作り上げました。理屈よりも直感(的)である、彼の想像力と流れを有効的に活用したかったんです。なのでタイトルは直訳すると「水源、支流、流出」と、川ができて海に流れるまでの行程を表しています。

4曲目はイタリアの作家イタロ・カルヴィーノの著書『冬の夜ひとりの旅人が』へのオマージュですが、同時にさまざまなオマージュが含まれています。この曲では右手と左手で別のコードを弾いて、次はそれを交換して…というコントラストを付ける試みをしました。全てのハーモニーがその方法で作られています。よく見たら別物で、まぼろしで、カレイドスコープのような感じでしょうか。もちろん、楽曲は『冬の夜ひとりの旅人が』の物語を考えて作曲されていますので、ドアが開く音、閉まる音、何かが落ちる音、環境音など、そのシーンを思い出させるような具象的な表現もあります。シーンが想起されるように作られたので、映画的な楽曲となりました。

テーマを含め、アルバムが全体的に重い印象になったので、最後の曲はもう少しライトな曲が必要だと思いました。そのため、自分の耳に自然と入り込むものを曲にしました。なので「À escuta」(耳を澄ませて)というタイトルにしたんです。エグベルトは「毎日作曲をするように」と常々私に言っていたので、曲が4小節作ってボツになっても良いから、ピアノの前に座って、音を想像して、とにかく毎日作曲するという実践をしました。

――先ほど演奏したいミュージシャンを決めてから編成を考えるというお話がありました。『Martelo』の場合、どのようにこの特殊なセクステット編成を考えたのでしょうか。ミュージシャンが先ですか?それともアコースティックとエレクトロニックな編成を融合させるというコンセプトが先でしょうか?

『Martelo』の場合、楽器編成から構想がスタートしました。というのもストリングスを使った新しい仕事をしたかったからです。これまでにもシルビア・イリオンドやクリストフ・シルヴァ、マルコス・ブラッシーニ(Marcos Braccini)といったアーティストにストリングス・アレンジを提供してきましたし、自分なりに追求し続けていましたが、これまで自身の作品のためにストリングス・アレンジをしたことがありませんでした。

けれども、先ほども申し上げた通り、誰が演奏するかを考慮せずに楽器だけで編成を考えることはありません。例えばセルビア人のヴァイオリン奏者であるルカ・ミラノビッチ(Luka Milanovic)。(クラシック出身の音楽家である)彼がポピュラー音楽のコンサートで演奏しているのを見て、とても感銘を受けたのですが、そこで初めて自身のストリングス・アレンジにリアリティを見出すことができました。フェリペ・ジョゼは古くからの友人でありパートナー、チェロで即興演奏ができ、優れた「ベーシスト」になることができるユニークなチェロ奏者です。

ジョアナ・ケイロスもこのグループで重要な役割を果たしています。彼女も時折「ベーシスト」的な役割を担い、同時にメインのインプロヴァイザーでもあります。また彼女のクラリネットは、ストリングスとのアンサンブルを極めて滑らかにします。クラリネットはたいていの楽器を(スムースに)融合することができるのですが、ストリングスとの組み合わせが特に好きですね。なおこれは、ペンデレツキのクラリネットとのカルテットに触発されています。

同様にエレクトロニック・ミュージックのパートも、この編成に存在する確固たる理由があります。ペドロ・ドゥランエス(Pedro Durães)とは20年来の友人で、ともに大学で音楽を学びました。その頃から彼にエレクトロニック・ミュージックについて教わってきたのですが、それが私の作編曲の方法にとても大きな影響を与えています。それがたとえ完全にアコースティックな編成だとしても、私の作編曲の方法にとても大きな影響があります。そういった彼からの影響を、プログラミングというかたちで今回初めて自身の作品に直接的に持ち込みました。

またシンセサイザー、特にベースシンセに関する比較的最近の自身における経験から、ベースの機能を代替できるミュージシャンが非常に多いと感じていたため、今回ベースレスの編成がいいと考えました。ただしその編成でのアンサンブルを完成させるためには、譜面に書かれたアレンジを飛び越えることができる、本当に自由なドラマーが必要でした。それでアルバムのA面にあたる部分ではフェリピ・コンチネンチーノにグループに入ってもらい*、B面ではアントニオ・ロウレイロに叩いてもらっています。

――『Martelo』にはアコースティックのアンサンブルとエレクトロニクスが融合しています。ここでは作編曲に関して、どんなチャレンジをしたのでしょうか?

アルバムを制作する上で、チャレンジしたことや大変だったことよりも、スムースにいったことの方が多かったので、それをお話ししたいと思います。

私たちが録音したスタジオも作品を作り上げる上で非常に重要な役割を果たしてくれました。ベロオリゾンチにあるスタジオNew Doors Vintage Keys Studioには、そこにしかない貴重なシンセサイザーのコレクションがありました。ここではエレクトロニックな音楽を作る際に、自分が想像する音が何でも表現できるキャパシティがあるんです。そのため、スタジオが持つ可能性を視野に入れて曲を書くことが出来ました。作曲する時点で、ミックス後の音まで考えていたので、コンセプトと結果は非常に密着したものとなりました。

――『Martelo』での録音やミックスに関して参考にしたアーティストやアルバムはありますか?

私たちは録音とミックスを重要視するという目標をもって取り組んでいます。いくつかの参考にしているものはありますが、やはりエレクトロニック・ミュージックが軸になっていますね。あとはビョーク。彼女は常に私のリファレンスです。でも正にアコースティックとエレクトロニクスの融合という観点でいったらスフィアン・スティーブンスの『The Age of Adz』をよく聴きました。それぞれが散らばっているようでつながっていて、本当に印象的です。ミックスだけでなく、作曲する際にも参考になりました。それと、アルヴァ・ノトと坂本龍一。豊かなハーモニーと正確なエレクトロニックな音に、流れるような澄んだピアノの音が素晴らしいですね。

実を言うと、ミックス作業はとても早く終わったんです。私たちは録音する時点で、非常に音に気を使いました。ミックス時に調整するのではなく、思い切って完成に近い音色を作ってから録音に挑んだのです。

ここから先は

¥ 250

面白かったら投げ銭をいただけるとうれしいです。