減量・増量に必須の基礎知識【五大栄養素】徹底理解

今後、食生活改善に向けての情報発信をしていきますので、ぜひ参考にしてみてください。

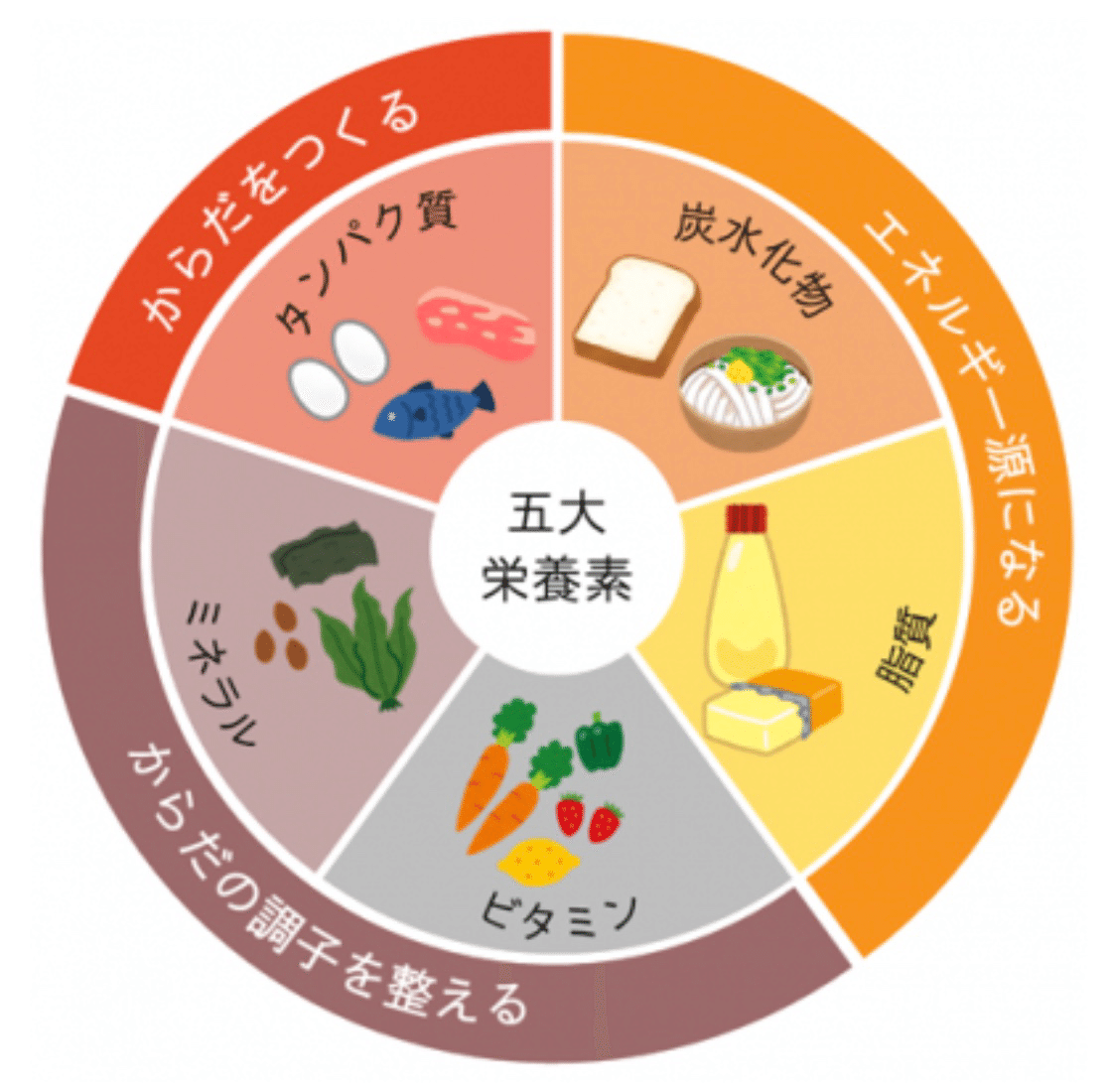

1. 食事を構成する栄養素の役割について

食事に含まれる栄養素はそれぞれが重要な役割を持っています。

人間は、食物からエネルギーを摂り、エネルギー源や身体を構成する成分となる栄養素を摂取すること、つまり「栄養補給」をしながら生命活動を維持しています。

どのような栄養素がどのような役割をしているのかを理解することが、健康な身体づくりの一歩となります。

無理なダイエットや偏食など、食生活の乱れが指摘されている現代社会において今一度、この5大栄養素の大切さと役割を再認識してみる必要があります。

まずは栄養の基礎である、3大栄養素と5大栄養素についてお伝えしていきますので、それぞれの役割について理解して、普段の食事に活かしていきましょう。

2. 栄養素の3つの働き

そもそも栄養素とは、体内での栄養(代謝)のために、外界から摂取される要素のことです。人間のからだの筋肉や脂肪、骨などで構成されていますが、これらの組織は栄養素によって構成されています。

栄養素は、食物の中に含まれているさまざまな物質のうち、生命活動を営むため人間の身体に必要な成分であり、タンパク質、脂質、炭水化物(糖質、食物繊維)、ビタミン、ミネラルに分類されます。

食品中の栄養素は、身体の中に吸収された結果、次のような3つの大きな働きをします。

1.エネルギー源になる

2.体の組織(筋肉、血液、骨など)をつくる

3.体の調子を整える

これらの栄養素をバランス良く摂ることが大切です。

3. 栄養素の種類

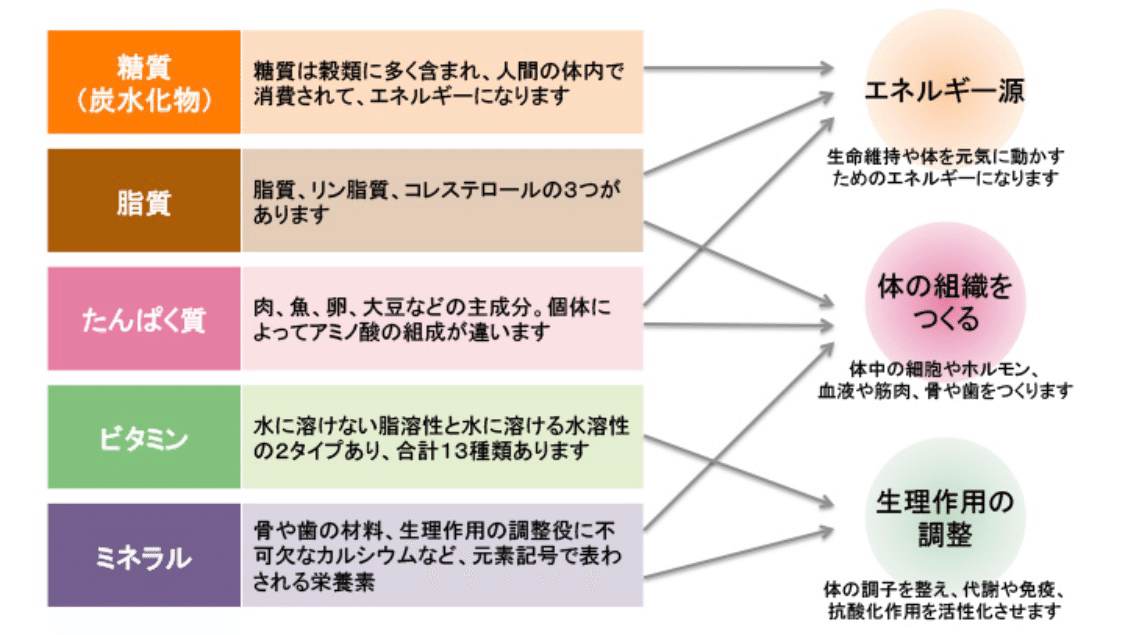

エネルギー源になる栄養素として、糖質・脂質・タンパク質があり、これらを3大栄養素といいます。

また3大栄養素に微量元素であるビタミン・ミネラルを加えたものを5大栄養素といい、これらも生体にとって必要な栄養素です。主に3大栄養素は、体内でエネルギー源やからだの組織をつくる働きをし、ビタミン・ミネラルは体の調子を整える働きをします。

では、それぞれの栄養素の働きについて詳しく見ていきましょう。

糖質

糖質は、主にご飯やパン、麺類、イモ類に多く含まれています。

糖質は最もエネルギー源として使われやすく、からだや脳を動かす即効性の高いエネルギー源として最も重要な栄養素です。糖質1gは、4kcalのエネルギーに変わります。

糖質が足りなくなると、脳に必要な栄養素が届かなくなったり、足りないエネルギーを補う為にからだの筋肉や脂肪が分解されてしまいます。逆に、糖質を過剰に摂取してしまうと、エネルギーとして使われずに余り、中性脂肪に変換されて脂肪となってしまいます。

たんぱく質

たんぱく質は、卵、牛乳、魚、豆類に多く含まれています。

たんぱく質は筋肉や内臓、髪、爪などを構成する成分で、ホルモンや酵素、免疫細胞を作る役割ももちます。たんぱく質1gは、4kcalのエネルギーに変わります。

アミノ酸は大きく分けて2種類あり、体内で合成できるアミノ酸と、合成出来ないアミノ酸があります。後者は食物から摂取しなくてはならない9種類の特別なアミノ酸で「必須アミノ酸」と呼ばれています。そのため、必須アミノ酸は食事から補う必要があります。

脂質

脂質は、油、マーガリン、ベーコン、ごまなどに多く含まれています。

脂質はエネルギー源として使われたり、細胞膜や臓器、そして神経などの構成成分となったりビタミンの運搬を助けたりするなどの役割があります。

その他、体温を保ったり、肌に潤いを与えたり、正常なホルモンの働きを助ける(とくに女性ホルモン)といった働きがあります。脂質1gは、9kcalに変わります。

不足すると肌荒れや月経トラブルにつながり、過剰摂取は、肥満や高脂血症の原因になるので、肉の脂身の多い部分や、高脂肪の乳製品をひかえるなどの配慮をする必要があります。

ビタミン

ビタミンは、3大栄養素のようにエネルギー源や体の構成成分にはなりませんが、体の機能を正常に維持するために不可欠な微量栄養素です。血管や粘膜、皮膚、骨などの健康を保ち、3大栄養素の代謝を助ける働きをします。

ビタミンは溶解性の違いで水に溶ける水溶性ビタミンと油に溶ける脂溶性ビタミンに分類されます。水溶性ビタミンは、尿などと一緒に排泄される為、不足しやすく必要な量を毎日摂る必要があります。脂溶性ビタミンはその性質から油と一緒に摂ると吸収率が上がります。

また、肝臓に蓄積される為、摂り過ぎると過剰症を起こすものがあります。通常の食生活では摂り過ぎる心配はありませんが、サプリメントなどで補給する場合には注意が必要です。

ミネラル

微量ながらも体の健康維持に欠かせない栄養素で、カルシウム、鉄、ナトリウムなどの16種類の必須ミネラルがあります。ミネラルの主な働きとしては、骨・歯など体の構成成分になったり、からだの調子を整える働きがあります。

ミネラルは体内で合成することができないため、食事からとることが必須です。不足すると、鉄欠乏性貧血、ヨウ素不足による甲状腺腫などの欠乏症を起こします。また、カルシウム不足で骨粗鬆症になるなど、さまざまな症状が発生します。過剰摂取にも注意が必要であり、鉄や亜鉛をとり過ぎると中毒を起こしたり、ナトリウムをとり過ぎると高血圧症に繋がります。

4. まとめ

このように、それぞれの栄養素は単品ではなく、それぞれが関わりあって機能しています。

何かを無理に制限するのではなく、それぞれの役割を理解した上で、バランスよく食事を摂れるようにしていきましょう。