東京に住む龍 第九話 龍珠③

青龍は悩んでいた。龍が結婚をすることは龍珠を得る事だ。珠を手にした龍は強い力を持つ。小手毬と結婚したことで、青龍は龍珠を得て強大な力を得た。何処が強大になったのかは、青龍ですら全て分かっている訳ではない。肝心の小手毬は青龍が結婚に障害になることを話せなくする術を掛けたことで、難無く結婚ができた。でも毎日お互いの口から吐き出す『龍珠』を交換するのだが、小手毬の龍珠が濁った色をしているのだ。小手毬は青龍のことを愛していないようだ。

『これで闘えるのか、予想される事態となった時に、僕は力を発揮できるのか、そもそも小手毬を龍珠にしてよかったのか』

日々交換する龍珠が腐った木の様な濁った色をしていても、不思議と小手毬は辰麿の元を離れなかった。言葉は封じても行動は封じていない。彼女は勝手に実家に戻ることも、辰麿と離れて寝ることも出来るで。だが毎日大学の帰り、近所にある実家の前を通り越して、龍御殿に帰り、一緒に食事をし、御簾内の寝所で辰麿の隣に敷き延べた布団で寝ている。

一年前にピアノ科の男子学生と親しくなりそうになったとき、小手毬に術を掛けた。青龍に反論させないように、言葉を封じたのだ。

結婚前、青龍は小手毬と二人だけで、鳥籠の中に入りたいと思った。他の男なんて見ないでくれ。いざ結婚して、鳥籠の中で二人だけになって、物言わぬ小手毬の、否に翻弄されていた。

龍御殿の奥の書斎に人間体の辰麿として、机に突っ伏していたが、急に「わー」と言いながら立ち上がって、御簾内から階を降りた。謁見用大広間の襖を開けていく、広い縁側との襖、控えの間の襖、玄関の式台との間の木の引き戸を全て開けた。広い座敷の襖を開け切ったところで、辰麿は龍になった。

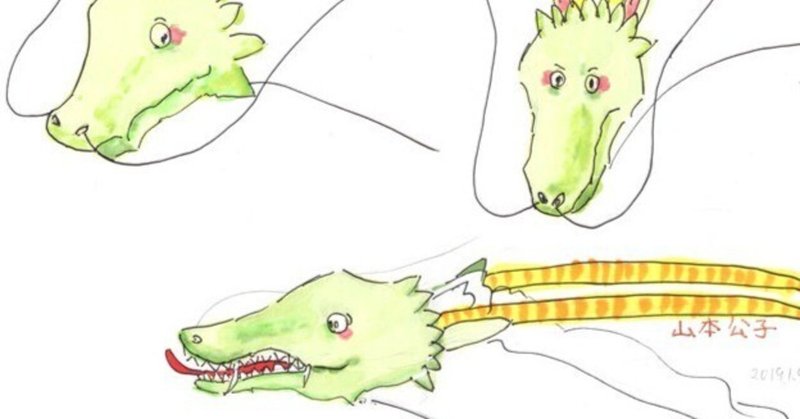

青龍が人間体の次に楽な身体、よく天上を飛ぶ時になる、頭から尾まで三百メーター余りの身体になった。龍でも人間でも頭の中で考えていることは同じだ。身体が違うことで気分的が変わる。二百畳以上もある畳敷き座敷一杯にとぐろを巻いた青龍の青と緑色の輝く鱗に覆われた。人間の辰麿が今風の美男子ではないが、龍となった青龍は古の神々に美しいと賞賛された美しい身体をしていた。小手毬が生きた宝石と思わず言った程、端正な龍である。三百メートルの身体だと頭は全長四メートル、頭の三倍もある長い角も格天井に閊えないないように器用に寝そべった。

暫らく縁側から幽世の竹の庭をぼーと眺めた。いつものように竹林の向こうに、スカイツリーが見える。

『小手毬と仲直りしたら、浅草でデートしたいな、天丼食べて観音様にお参りして、甘味屋さんに行きたいな、水族館も行きたいし、可愛い着物も買ってあげたいな、スカイツリーのところで、僕のティーシャツを選んで欲しいな。あれもこれも恋人に成らなっかったら出来たのかな』

突然玄関脇の履き物の納戸の木の引き戸が開いた。大学から戻った小手毬が立っていた。玄関との境の襖も開け放って座敷で蜷局を巻く龍となった青龍と向かい合った。青龍の鰐のような歯が生えた口を開けたら、小手毬を丸呑み出来そうだ。

小手毬は龍になった辰麿を見て『ふっふ』と思った。人間では瓜実顔の丸っとした顔で、当世風のイケメンではなかった。ワイルド系の男性が好きな小手毬には恋愛もしたくない顔だ。辰麿は一応人並みの容姿はしていると認めている、好みでないのだ。だが龍となった辰麿は見惚れるほど美しい。若草色・緑・ウルトラマリンブルー・藍・紫陽花の濃い青紫と青系統の色のモザイクが散りばめられた鱗に覆われた身体は、はじめて見たときに声を上げたほど高貴で綺麗だ。

小手毬はいつも不思議だと思う。辰麿が青龍という龍で一億歳だと、目の前で本性をはじめて見せた時から、ああ納得と思ってしまった。結婚して数ヶ月経ち、日に一度は龍になった辰麿を目撃している。美しいと思うが、最近ではまたかと思ようになった。

玄関の式台の上に立った小手毬と玄関脇の控えの間に頭を向けている青龍は暫し向かい合った。龍は意外なことを言ったのだった。

「小手毬、僕の部屋に行って電卓取ってきてくれない」

小手毬は玄関から龍御殿の奥に向かい、キッチンのテーブルに通学トートを置くと。並びにある辰麿の部屋に行った。窓以外本棚に囲まれた部屋の真ん中の、一畳ほどの大きな机があった。電卓は机の上の、どれを買おうかと辰麿が騒いで結局はアマゾンで買った青いメッシュの機能性チェアの前に、キチンと置かれていた、電卓を持って式台に戻る。

青龍は長い計算式を彼女に打たせた。ボタンを押しながら、小手毬はこれは天体の軌道計算かと思った。

「答えは、レイコンマゼロゼロ四」

「やっぱりゼロには成らないんだ」

「何なの」

少し不機嫌になった小手毬は奥に向かった、奥の廊下の御簾内の襖が空いて、人の姿に成った辰麿に抱きすくめられた。

少しの間息の荒い辰麿と見つめ合ったが、何を思ったか、人差し指を、小手毬の唇の下から上へなぞった。

「術は解いたよ」

「如何したの」

「小手毬は好きに話せるように、戻したよ、もう僕のことを嫌いとか言っていいよ」

「えっ、何の事なの」

「君をお嫁さんにしたかったら、邪魔な君の言葉を封じたんだ。

不機嫌なのはよく分かるんだ。御免、御免ね小手毬」

「謝らなくていよ。

龍君のことは嫌いじゃないし。前からずーと言っているけど、三十過ぎて誰も貰い手がなかったら結婚するって。私思ったほどモテなくて、やっぱり龍くんと結婚するかなと思ってた。

でもね私が二十代の間は自由にさせて欲しかったな」

辰麿はしっかりと抱きすくめると、見つめた。

「時間が無いんだ」

「えっ」

半端泣き崩れそうになった辰麿は、体を離した。その辰麿の手を小手毬は握った。

「時間が無いって何のこと」

「そう時間がなかったんだ。小手毬を龍珠にしないと、僕は強くなれないんだ。でないと・・・」

「私が辰麿と結婚しないと、何かが起こるということ、野守さんが言っていた、龍は躊躇なく種を滅ぼすことが出来るということ」

「そこまで知っているのか」

「そこしか知らないわ。龍が偉そうにしている理由は、滅ぼせるから、私はホモサピエンスの差し出した生贄なんでしょう」

「それは違うー。僕の本性が決めたんだ。だから‥

仲直りしようよ、そうだ一緒にお団子を作ろうよ」

小手毬の手を引いて、辰麿は結界を超え商店街に向かった。小手毬は歩きながら口の辺りが何か変になったのか触ったが、唇の感触は変わらなかった。

商店街の終わりで神社から一番近い米屋の暖簾をくぐった。

「小母さん、上新粉下さーい」

うちで挽いたのが良いか聞かれると。お米屋さんのが欲しいと辰麿が答えると、こよりで止めた古風な紙袋のものを出してきた。さらに商店街を行き、婚礼の引き菓子を誂え七五三の千歳飴をお願いしてる、龍神社の御用命というか我儘龍の注文を受けている和菓子屋で、漉し餡だけ買った。子供の頃から数知れず通った店だが、餡子単独で漆塗りの箱に入ってショーケースに置いてあったのは気が付かなかった。しかも漉し餡と粒餡の両方がある。目にしていても何の用に使うのかさっぱり分からなかったと思う。

晩御飯はお得意の泥鰌料理を作るんだと言うと、魚屋でいつ予約したのか泥鰌買い、スーパーで牛蒡と食材を買った。辰麿は鼻歌でも出しそうな位、何だか楽しそうにしていた。

結界を超えて龍御殿に戻ると、辰麿は早速団子を作りはじめた。上新粉を水で練って適当な大きさにして、ガス台の上の蒸し器で蒸す。蒸し上がると摺鉢に入れ、辰麿は擂り粉木でついた。ちょっとつかせてもらったが、掌ほどの上新粉の練った塊は硬く力がいる。

「お餅つきみたい」

「粳米をお餅みたいにしているんだ、丸めるめるから、お水を用意して」

小さい琺瑯ボールに水を用意する。二人でまだ熱い材料を団子に丸め、用意のあった竹串に三っづつ刺した。下を向いて黙々と団子にしていると集中する。

「焼き団子も作ろうよ」

「焼き団子ってお家で作れるの」

「僕作っちゃうよ、棚の上に餅網があるから出して、醤油だれは醤油と味醂とお砂糖と片栗粉で出来るんだよ」

小手毬はガスコンロの上の餅網に団子をのせ焦げ目がつくまで焼く。タレはどうするかと思うと、鍋に調味料を入れ水でゆるゆるに溶いた片栗を入れると火にかけ、小さな泡立て器でしゃかしゃかさせた。蟹玉のりゅうみたいな作り方をしていた。一緒に暮らしてから知ったが、結構料理好きだ。

漉し餡を付けた団子と、香ばしい焼き団子を持って幽世の真ん中にある、客殿で食べることにする。後に茶器を持った山吹さんが続く。客殿は四方に壁のない神楽殿のような建物だ。お茶器を置くと山吹さんは音もなく消えた。

客殿の床に座り二人は東京の街を見ながら話した。竹の葉を緩やかな風が流れる、葉擦れの音がする。奴がお団子好きなのは知っていた。お供物で団子を持ってくる氏子がいるらしく、団子が上がると取り分け喜ぶのを、まだ幼いころ東京西部に移る前、五歳くらいの時に見たのを覚えていた。高校生で辰麿の元に戻ってからも、コンビニおやつでお腹が一杯になった自分に辰麿がお団子を無理矢理食べさせられた事もあった。

口が自由になった小手毬は話しまくった。言い込まれることもあったが辰麿は黙って笑顔で聞いていた。それから暗くなって御殿に戻ると、青龍は泥鰌の柳川を小手毬に料理して振舞った。それから夜遅くまで御殿の奥で青龍は小手毬の話を聞いたのであった。

夜半に話し疲れた二人が寝所の布団に倒れ込んで、小手毬が眠りに落ちていった。

「寝ちゃってもいいから聞いてくれるかな」

聞き役だった青龍は、今度は自分の話を始めたのだった。小手毬は生返事をしたが、もう夢の中だった。寝息を立てる小手毬の隣で青龍は話した。龍珠の温もりを感じながら辰麿は幸せだと思った。

「龍の物語は長いんだ何処から話そうか、僕の小さい頃の事、地球に龍たちが飛来した頃の事、あーこれは僕は詳しくないんだ」

布団の中で寝息を立てていた小手毬が寝ぼけているのか、

「江戸時代がいいなーお稚児さんの話」

と答える。どうやらレム睡眠のようだ。

「寝むちゃっていいから、聞いて」

辰麿はもう聞いていないのだろうと思いながら、昔話をはじめた。

布団の中で目を閉じると、龍になった。思念で飛ぶ青い龍は青龍の海馬の中を旅した。記憶のチューブの中で立ち止まるとその時の視覚がフラッシュバックした。テラノサウルスに追いかけられ、羊歯類葉の中に隠れたこと。味覚も思い出した鎌倉時代当時最先端だった禅宗のお寺で甘いお団子をはじめて食べたこと、八千万年前の木の精のこと、甘くて苦い思い出も。

「もう眠ちゃってるみたいだけれど、僕の最初の話をするよ。寝ながら聞いて小手毬」

青龍は一億年遡り、海馬の最初の記憶を取り出した。

「僕の最初の想い出はね、お母さんの懐に居たことだよ。

龍は赤ちゃんの時は蛟なんだ。形だけは龍なんだけれど、とっても小さいんだ。その上成長が遅くって、赤ちゃんから大きくなっても蛟なんだ。大人の龍になるのは一千万年位って前に話したけれど、神の姿では二十年で大人になるけれど、龍として大人になるの長い時間が掛かるんだ。

僕が物心ついたのは人間と同じで五・六歳くらいだったのかな。神の体の成長速度は龍も妖も人間と同じ位だって覚えといて。その時は龍になると小さくなってお母さんの懐に匿われて居たんだ。僕のお母さんは風の精だった。東の海の上を優雅に飛ぶ優しい風の精で、可愛い系のお母さんだった。小手毬とも逢わせたかったな。

風の精の僕のお母さんは着物と同じよう前で打ち合わせになった、漢服に似た服を着ていた、東の海や草木と同じ色の羽のように透き通った織物の長着に、白いプリーツスカートのような裳をたなびかせて、緑とも青とも尽きぬ海の上をいつも飛んでいるんだ。

龍はね神の身体で生まれるんだ、そう人間の赤ん坊と同じ。ちょっと大きくなって龍の正体を現わせるようになると、幼児の龍は小さいのだよ。蛟の時は輪になって蜷局を巻いても、お母さんの掌から少しはみ出す位の大きさしかないんだ。僕も小さくて細い蛟だっんだ」

「辰麿が小さい、何なの」

小手毬が寝ぼけた声を出した。どうやら聞いているようだ。

「僕には青龍には三っ年上のお姉ちゃんの紅粉龍がいたんだ。いつも二人で龍の姿になると、お母さんの懐の中、着物に中に隠れるようにしていた。お姉ちゃんは左のおっぱいの上。青龍は右のおっぱいの上にいるのが定位置で隠れていたんだ。

蛟はね、一丁前に角も生えているし髭もあり形ばかりは立派な龍の姿をしているんだけれど、小さい上に飛ぶことも術をかけることも不如意で、人間の赤ちゃんのように弱いんだ。だからお母さんのおっぱいの上にいる。

僕達姉弟は母の懐の中で、おっぱいを吸いながら、おっぱいの上で寝る。時々お母さんの着物の衿から頭だけ覗かせて、恐々外界を見ていたんだ。

僕達の母は仲間の風の精たちと離れて、今の東京辺りにあった小さな島の洞穴で暮らしていた。どうして独りなのかは幼いときは知らなかった。僕のお父さんから遣わされた龍馬を従えていたけれど、孤独だった。空を飛ばない時は雨露を凌ぐ洞窟の中で、僕達に風の精の知恵を教えてくれたり、織物を織って暮らしていた。龍馬が恥ずかしがり屋の母の代わりに外に食べ物や、織物の材料の植物を採って来てくれた。龍馬が何処からか咥えてきた植物を日がな一日叩いて繊維質を取り出し、纏まると紡いでいたりした。上手くいかないこともあり大変だった。色々と試して、植物の丸太ごと海の塩水で煮ることもしたりしたな。

僕はね、風の精は母一人だと結構大きくなるまで思ってっていたんだ。風の精はお役目で天空を飛ぶんだ、たまに父の大龍と僕達姉弟の家族一緒で飛ぶ以外は母は一人で太平洋上を飛んでいた。少し大きくなって知ったんだ、母には同族の風の精が多くいて、離れて暮らしていることを知ったんだ。

「どうしてお母さんは独りだったの」

眠そうな声で小手毬が聞いた。

「そうなったのはお父さんの所為だった。この話はまた後にするね。大事なのは僕には紅粉龍という綺麗なピンク色のお姉ちゃんがいたこと、お姉ちゃんとお母さんのおっぱいの上でいっぱい話をしたこと。一緒に恐々と衿の間から外を覗いてみていたこと、僕の幸せな想い出。」

小手毬の布団がめくれて左肩を表に出していた。青龍はそっと布団を掛け直した。深い眠りに落ちているようだ。青龍も布団にもぐる、温かい。昔々蛟だった頃、母の懐の中にいた時も、こんな風に温かかった。母の乳房の上で丸くなり、気が向くと思い切りおっぱいを飲んだ。そして今は無きお姉ちゃん龍と、お喋りをしていたのが懐かしい。

「辰麿は何処まで大きくなれるの。眠―い」

「やったことは無いんだけれど、小宇宙位の大きさにはなれるよ」

龍は大きさが自由自在に変えられる。小手毬が知っている最小の青龍の大きさは二メートル程の長さで、座布団の上で蜷局を巻ける。ときどき御簾内のリビングの座布団の上で辰麿は丸まっている、龍馬さんが「座布団龍」と呼ぶので小手毬もそう呼んでいる。

住まいの龍御殿で割とよく見るのが、長さ三十メートル位で、これだと頭が人間の辰麿とほぼ同じ大きさになる。これで膝枕をしてくる。この大きさだと奴の指の大きさがモンキーバナナ位で、五本指を広げた様子も似ている。

辰麿は最上位の神獣なので何でも思い通りにする。小手毬が入浴していようが、自室で楽器の練習や勉強をしていようが、勝手に入って来る。練習中は人間の姿でソファーに大人しく座っていることもあるが、小手毬が気持ちがいいのでペルシャ絨毯の上に坐って、篳篥・龍笛・笙の三管を集中して練習していると、気が付くと青龍のこの大きさの蜷局に取り囲まれていることもよくある。滑稽で面白いと思う時もあるがもう慣れた。プライバシーなど無いが、好きに遣らせて貰うわ。

小手毬は、時々モンキーバナナを買ってきて食べるようになった。練習しているとぐるぐるされて、膝枕してくる大きさの龍になると、指の大きさがモンキーバナナそっくりなのだ。奴が

「小手毬。普通のバナナは百七十円だけど、モンキーバナナは三百円だよ。普通のでいいじゃない」

「時々食べたくなるのよ」

といって睨みつけた。

龍なのにバナナの値段を知っている。

つづき 第十話 千客万来 ①

前話 第九話 龍珠 ②

東京に住む龍 マガジン

あとがき

あっち行ってこっち行って、現在と過去、鬼と龍と人間。飛びまくるお話でした。青龍と小手毬は仲直りして、小手毬は妖怪が見えたり、鬼神と話したり、亡者アプリで現世に留まる幽霊を通知したりするのも、楽しんでいたりします。神々のヒエラルキーで世界最上位神獣を、尻にひくホモサピエンス誕生です。

次話はまだ執筆中です。更新は少し先になります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?