【グルメ】生ハムの魅力を最大限に伝える記事

ピザやパスタなどのバラエティー豊かなメニューとどこか海外を思わせる建物のデザインに惹かれてふらっと入ったイタリアンレストラン。

メニューを見ていつも思うのは、「生ハム美味しそう!」

ふと我に返ると、あれ、生ハムって生なの?魚でいう刺身みたいな感じ?

生ハムってけっきょくなんなの?????

今回はみんな大好き生ハムについて執筆していきます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

生ハムの定義

一般社団法人日本生ハム協会発刊の「2019 生ハム教本」では生ハムの定義は下記のように記載されています。

生ハムとは、「豚の骨付きもも肉を原料とし、その製造工程で一切加熱されること無く塩蔵処理され、長期熟成して製造される保存を目的とした加工食肉製品」です。

つまり、生ハムとは、骨つきの豚のもも肉(足)を一切加熱せず、

塩漬けにし、長い期間熟成させてできるものであるということです。

「生ハム」という名前の由来

同書では「生ハム」という名の由来について、下記のように記載されています。

生ハムという言葉は日本の食品衛生法にもJAS規格にも定められていません。つまり生ハムという呼び名は、通称名であって法律にて定義された言葉ではないのです。生ハムという言葉は昭和になってから、北海道の鮭のルイベを参考に豚肉を冷凍加工して作られた商品の通称名から日本国内に広まったと言われています。豚肉をスモークや加熱しない製法のため、「生ハム」という通称名になりました。(一部省略)

今ではすっかり馴染みとなった「生ハム」ですが、その言葉自体は昭和の時代に作られたもので、今でも食品衛生法で定められた言葉ではないのです。

スモークや加熱処理をしていない豚肉製品を「生ハム」と呼んだことが広まって、今でもその名前が浸透しているということなのです。

生ハムの歴史

実は、世界的には生ハムは長い歴史があります。

なんと、紀元前にローマの偉人マルクス・ポルキウス・カトーが記した著書「農業論」の中にハムの熟成方法が記載されているのです。

さらには、今のフランスにあたる場所で紀元前後に生ハム(豚のもも肉)の形をした貨幣が流通していたということも明らかになっています。

また、大航海時代のコロンブスの長い船旅には食料として生ハムの存在が大きく貢献していたことも史実として認識されています。

まったく異なる日本の生ハムと海外の生ハム

上の画像にある商品は全て国産(日本)の生ハムです。

日本企業が製造していて、豚の肩ロースやもも肉など様々な部位が使用されています。

製造方法は、調味液につけたり軽くスモークしたり、短期間の熟成もしくは熟成をしなかったりとまちまちです。

調味液につけているせいか、食感は少しみずみずしく感じられ、マイルドな味わいです。

国内のスーパーマーケットなどで販売されていて、家庭ではサラダに使用されることが多いです。

一方でイタリアやスペイン産の生ハムは上の画像のような商品です。

これらの商品は、海外で作られた商品で日本の企業が海外の企業から輸入し販売しています。

原料に使用されるのは主に豚のもも肉(特に後ろ足)で、先述のとおり、塩漬けや長期熟成の工程を経て作られます。

国産のものに比べると塩味が強く、風味豊かで噛んだ際に旨味があふれます。

デパートや成城石井、コストコなどで取り扱われてきましたが、近年ではスーパーマーケットでも多く販売されるようになってきました。

サラダと一緒に食べられることもありますが、ワインなどお酒のお供としてそのまま食べられることが多いです。

代表的なヨーロッパ産の生ハム

パルマハム(プロシュート・ディ・パルマ) - イタリア

言わずと知れたイタリアを代表する生ハムの王様「パルマハム」は、北東部のエミリアロマーニャ州パルマの地で作られます。

日本では1996年にパルマハムの輸入が解禁され、翌年から始まる赤ワインブームに牽引され需要が高まりました。

10ヵ月以上の熟成を経て作られた生ハムの原木(足丸々一本のこと)は、膝から下がカットされた状態で完成され、目印となる王冠マークの焼印が押されます。

この王冠マークは商品のパッケージ(写真右下)にも印刷されていて、パルマハムのトレンドマークとなっています。

パルマハムの特徴は、口の中でふわっととろける食感、優しくデリケートでまろやかな塩味、綺麗なピンク色の肉に純白の脂が入った見た目です。

実はパルマハムは添加物不使用の食材で、食塩と豚のみで作られます。

メロンやマンゴーなどのフルーツと相性がよく、サラダやパスタの仕上げに一枚のせるだけで料理が風味豊かになります。

ワインは、ランブルスコやトスカーナの赤ワイン、スプマンテなどとよく合います。

レストランではシェフが足一本の生ハムを電動ミートスライサーでスライスして提供することが多いですが、スーパーマーケットなどで売られているものは既にイタリア現地でスライス加工されたものが多いです。

パルマハムの美味しい食べ方については、以下のパルマハム協会のサイトでレシピを確認できます。

サン・ダニエーレ(プロシュート・ディ・サン・ダニエーレ) - イタリア

パルマと並ぶイタリアの二大ハム「サン・ダニエーレ」は、残念ながら日本ではまだまだパルマハムほど知名度が広まっていません。

サン・ダニエーレの生ハムはイタリアの北東部フリウーリ・ヴェネツィア・ジューリア州サン・ダニエーレの街近郊で作られます。

最低13ヵ月以上熟成された生ハムは、ひづめのついたギターの形をして完成されます。

サン・ダニエーレもパルマハムと同じく、添加物不使用で海塩と豚のみで作られます。

サンダニエーレを食べたときの個人的な感想は、パルマほど癖がなく、さらっとしていて繊細な味わいだと感じました。

サンダニエーレの生ハムはメロンやイチジクなどのフルーツと合います。

ワインは、ミディアムボディの白ワインや、スプマンテ、フリザンテなどとよく合います。

機会があれば、パルマと食べ比べをするのも贅沢な楽しみ方です。

ハモン・セラーノ - スペイン

スペインを代表する「ハモン・セラーノ」はスペイン全土で生産され、特にテルウエル、トレベレス、ヴィックなどの産地が有名です。

白豚を原料とし、最低10.5ヵ月以上熟成された生ハムはひづめがついたままの状態で販売されます。(スペイン産の生ハムはこの形状のものがほとんどです。)

スペインバルのカウンターに置いているのは決まってこちらのハモン・セラーノか後述のハモン・イベリコです。

生ハムをハモンホルダーと呼ばれる専用の台にのせ、カーヴィングナイフという細長いナイフで肉を薄くそぎ落としていくのがスペイン流です。

熟成期間の違いによって、レゼルバ、グラン・レゼルバなどのグレード分けをして販売されることがあります。

ハモン・セラーノは滑らかでいてしっかりとした食感かつ、控えめな塩分で繊細な味覚です。

トマトやニンニクを塗ったバゲットに、ハモン・セラーノやオリーブなどをのせたピンチョスはスペインバルでは定番のメニューです。

ハモン・セラーノには比較的軽めのガルナッチャ(グルナッシュ)種のロゼワインがよく合います。

ハモン・イベリコ - スペイン

融点の高い脂、まろやかな口どおりは生ハムの最高峰として世界的に認識されています。それがスペインの「ハモン・イベリコ」です。

原料となるイベリコ豚の代表的な産地はスペインのサラマンカ近郊やエクストレマドゥーラ、コルドバなどで、約2~5年の長期熟成を経て完成されます。

日本では2000年にハモン・セラーノとハモン・イベリコの本格輸入が開始され、熟成期間/純血度/等級などによって異なる価格で販売されます。

ハモン・イベリコには、”国産和牛A5ランク” のように等級の概念があり、飼育方法によってそれぞれ「ベジョータ」「セボ・デ・カンポ」「セボ」の3つのグレードに分けられます。

さらにイベリコ豚の純血度によってイベリコ100%、75%、50%に細分化されて販売されます。

一般的に黒いひづめはハモン・イベリコ、白いひづめはハモン・セラーノと認識されることが多いです。(実際は白いひづめのハモン・イベリコもあります)

ハモン・イベリコの特徴は、まるで霜降り和牛のような輝きのある脂のさしが入っていて、その脂には悪玉コレステロールを減らし、善玉コレステロールを増加させる効果を持つ”オレイン酸”を多く含むことです。

長期熟成によって生成された旨味成分をたっぷり含んだ赤身と、ほんのり甘みのある白い脂の風味に世界中の誰もが魅了されるのです。

ハモン・イベリコを美味しく食べるポイントは、食べる少し前に常温で置いておき、脂がほんのり溶けてくるまで待つことです。

冷蔵庫から取り出してすぐはまだ肉と脂の繊維が冷やされて固まっているため、常温に戻すことが大事なのです。

シェリー酒、リオハやプリオラートの赤ワイン、カヴァなどがよく合います。

美味しい生ハムが食べられるお店

サルメリア69

言わずと知れた生ハム専門店「サルメリア69」は東京の成城学園前にあります。

ショーケースに並べられた数種類もの生ハムやサラミの中から選んだものをその場でスライスしてくれます。

私が訪問したときは、たしか日本で唯一パルマハム職人の称号を持つ多田昌豊氏が作る岐阜県産の生ハム「ペルシュウ」が販売されていた気がします。

美味しんぼで紹介された幻の生ハム「クラテッロ」やその他美食家たちが愛する生ハム、サラミをこのお店で食べることができます。

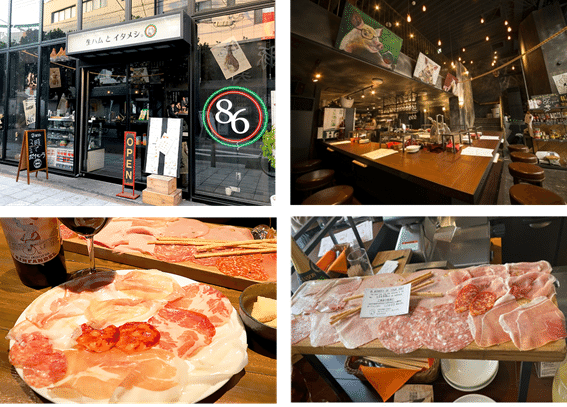

86ストア

大阪の福島にある「86ストア」では生ハムやワインだけでなく、パスタや鴨のローストなど様々な美味しい料理を食べることができます。

木の板に豪快にのせられた数種類の生ハムやサラミが堪能できる「生ハムサラミ盛り合わせ」がこのお店の名物料理です。

盛り合わせには、パルマハム、ハモン・セラーノ、モルタデッラ、イベリコチョリソーなどのイタリアとスペインの生ハム・サラミが入っています。

今回は主にイタリア産ハムを提供するお店をご紹介しましたが、スペイン産のハモン・セラーノやハモン・イベリコが食べられるお店も全国各地にあります!

まとめ

以下がこの記事のポイントです。

・”生ハム”という名称は食品衛生法で定められたものではなく、昭和時代から人々の間で広まったもの。

・生ハムの歴史は長く、紀元前から保存を目的として製造されてきた。

・生ハムには日本産のものと、海外産(イタリア・スペインが主)のものがある。

近年では日本で販売される海外産の生ハムも徐々にバラエティが増えてきていて、パルマやハモン・セラーノ、ハモン・イベリコだけでなく、様々な種類の生ハムが簡単に手に入るようになりました。

海外で食べた美味しい生ハムに感動して、少しでもその喜びを読者の人に分けることができればと思いこの記事を執筆しました。

この記事が、皆さんが普段食べている生ハムをより楽しく、美味しくするための一助になれば幸いです。

最後までお読みいただき有難うございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?