最近の記事

DESIGN × DISASTER、災害対応は自分の習ったことだけを落ち着いてやる。防災の意識を持つこと。デザインの役目。

今回は、国士舘大学の教授であり、ミズノのコンサルをされている 佐伯潤氏に、災害対応の基礎について学ばせていただいた。 1)災害対応の基礎 災害対応は、災害が起きてから72時間における対応のことであり、防災は、事前に防ぐことだけでなく、災害対応、そして、復興までを含むとのこと。そして、佐伯先生のレクチャーは、クイックワーク(クイズ)から始まった。個人的な感想だが、こんな風に災害対応を学んだ経験は初めてだった。そして、デザイン出身ということもあり、プレゼン資料も綺麗で、むしろ楽

Contemporary Thought×Newest Technology:新しいカタチを創造し、体験を進化させ、手にした人の心を動かす「もの」の価値

今回は、伝統と先端を掛け合わせてデザインしていくことについて、独自の道を歩まれている secca代表の上町達也氏にお話を伺った。 上町さんは、金沢美術工芸大学卒業後、「ニコン」のデザイン部を経て、上町達也・柳井友一・宮田人司の3名が中心となり活動するアーティスト集団、「secca inc(株式会社雪花)」を設立、代表取締役に就任した。先端3Dデジタル技術を基盤に、伝統技術を掛け合わせた独自のものづくりを展開されている。 新しいカタチを創造し、体験を進化させ、手にした人の心

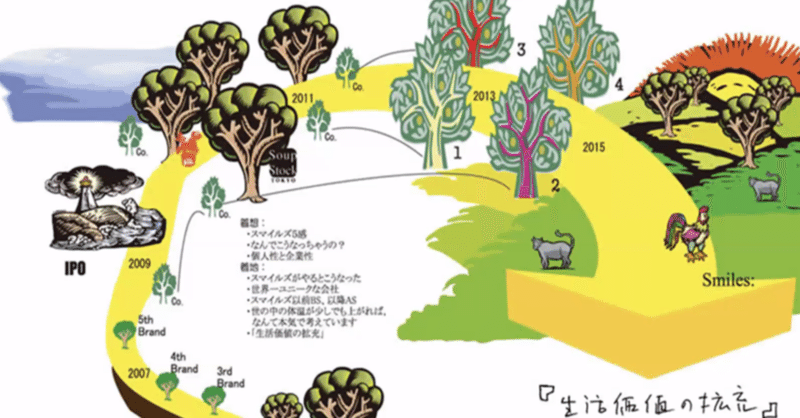

DESIGN DIALOGUE:Faculty of Creative Innovation, 経験経済時代の意味のイノベーション

今回は、株式会社インフォバーン取締役 京都支社長 INFOBAHN DESIGN LAB(IDL)主管 デザインストラテジストの井登友一氏にお話を伺った。 井登さんは、デザインコンサルティング企業においてエクスペリエンスデザインの専門事業立ち上げに参画後、2011年にインフォバーンへ入社。京都支社を設立後、デザインイノベーション事業に特化した事業部(IDL)設立を行い、現在は京都支社長を勤めていらっしゃる。そのほか、日本プロジェクトマネジメント協会や人間中心設計推進機構、大