DESIGN DIALOGUE:Faculty of Creative Innovation, 経験経済時代の意味のイノベーション

今回は、株式会社インフォバーン取締役 京都支社長 INFOBAHN DESIGN LAB(IDL)主管 デザインストラテジストの井登友一氏にお話を伺った。

井登さんは、デザインコンサルティング企業においてエクスペリエンスデザインの専門事業立ち上げに参画後、2011年にインフォバーンへ入社。京都支社を設立後、デザインイノベーション事業に特化した事業部(IDL)設立を行い、現在は京都支社長を勤めていらっしゃる。そのほか、日本プロジェクトマネジメント協会や人間中心設計推進機構、大学講師を勤めつつ、京都大学経営管理大学院にて博士課程に在籍するなど、精力的に活動されていらっしゃる。

興味深いのは、『デザイン・ドリブン・イノベーション』という著書で「意味のイノベーション」を提唱されている、ロベルトベルガンディ教授との実践を積んでいらっしゃる経験の深さ。私がご指導いただいている株式会社コンセント代表取締役社長の長谷川さんとも関係が深い。

1)慎み深い所作を愛するきっかけ

井登さんは、「デザイン実務家・教育者・研究者(修行途上の)として、美しいもの、品のよいこと、慎み深い所作を愛しています。」と仰る。いろいろなことを理解し、解釈し、意味を見出し、手探りある状態にすることが仕事という。

インフォバーン・IDLは、デザインによって企業のイノベーションを支援する顧客企業にとってのシンク・アンド・メイクタンクとして活動している。そこで、デザインの専任部署を運営されており、質の高い「trouble maker」としてやっていこうとしていると仰る。笑

そんな井登さんの過去を振り返ると・・・

▶︎学生時代

・新聞記者になりたい、東京へ行きたい、大学ではジャズやりたいと思い入京。しかし、新聞記者を嫌う先生のもとで、社会の実態について学ぶように。メディア論と社会学を学んだ。

▶︎新卒時代

・社会調査手法を活用したマーケティング・リサーチを7〜8年くらい。

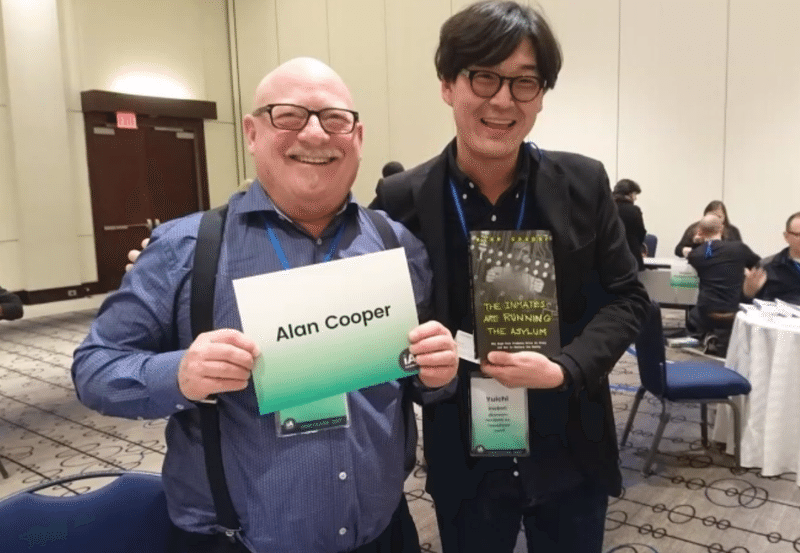

▶︎転機となったAlan Cooperとの出逢い

転機となったのは、アメリカのソフトウェア設計者/プログラマーのAlan Cooper氏との出逢いだそうだ。彼は、インタラクションデザインコンサルティングのリーディングカンパニーであるクーパー社を創業して目的主導型設計手法を生み出し、ハイテク製品を生み出すための実用的なインタラクションデザインツールとして「ペルソナ」の活用を先駆的に提唱した。エンジニアリングを専攻としながら、誰もが活用できるゴール志向型デザインをされた人だ。この方との出逢いから、下記を研究しようと思ったという。

イノベーション創出におけるエステティックの研究

ー批判精神(こだわり)がもたらす意味的価値の理解ー

2)20年間の振返り、依頼されるデザインテーマの変遷

<20年前>

・潜在的なニーズ理解のためのデザインリサーチ

・ユーザー中心発想で既存製品を改良

・Webサイトやアプリなどのインタフェース/UXデザイン

▼ ▼ ▼

<現在>

・今○○と呼ばれているものの未来の姿をデザインする

・企業内起業家教育とサービスデザイン支援

・革新的な人事制度と評価指標のデザイン

・自社にとってのデザインプリンシプルを定義・可視化する

ここ20年間を振り返ると、これまでは、存在するユーザーに対して提案するアプローチが主流だったが、抽象度が高まり、まだユーザーのいないような手掛かりがない状態から取り掛からなければいけない案件が増えたという。

どんなデザインかをひと言でいうと、こんな変遷。

<20年前>

連続的な価値をつくるデザイン

▼

<現在>

撹乱的な価値を生み出し未来をつくるデザイン

現在では、「破壊的」でなく、「撹乱的」なイノベーションとして、まだないものを探しだすような機運が高まってきているという。

▶︎『経験経済(B・J・パインII (著), J・H・ギルモア (著))』

ここで、B・J・パインIIおよび J・H・ギルモアが著者の「経験経済」について触れる。端的にいうと、社会の機運は「モノから経験へ」と移行しているということだ。

経験(意味による差別化)

↑

サービス(感情による差別化)

↑

製品(機能による差別化)

↑

コモディティ(コストによる差別化)

※↑に上がるほと、差別化は拡大し、価格は高くなる。

しかし、最近はそれだけではない。昨今では新たに、「変身(トランスフォーム)」といい、良質な経験を伴うデザインに加え、自らを成長させてくれるサービスが求められている。

<< 変身(トランスフォーム) >>

↑

経験(意味による差別化)

↑

サービス(感情による差別化)

↑

製品(機能による差別化)

↑

コモディティ(コストによる差別化)

※↑に上がるほと、差別化は拡大し、価格は高くなる。

3)良質な経験をデザインするってどういうこと?

誤解してはいけないのは、「良い顧客経験(UX)」とは、快適で心地よく、簡単で便利にユーザーのしたかったことができるよう、デザインすることだけではない。

例として、ヒューストン空港(The World's Best Airlines of 2019 / SKYTRAX)は、パッケージクレームまでの動線デザインを行なっている。

何が正解なのか?心地よいのか?は、

状況や立場、文脈が変われば、心地よさも変わる。

Benefit of Inconvinience(不便益)にも、意味がある。何が大切か、本当に求められているのかを本質的に理解する必要がある。

便利の押し付けが、人から生活する事や成長する事を奪ってはいけない。

(不便益システム研究所)

つまり、良質な経験をデザインするとは、ユーザー(顧客)が、本当はそうしたかったけれども、そうしたいと言えなかったこと、無意識のうちにあきらめていたこと・エクスペリエンス(経験)を目の前に差し出してあげることだ。例えを挙げるなら、こんなところ。

ひとが欲する良質な体験とは・・・

・苦労がなくうれしい

・簡単で迷わない

・不安に感じない

・苦労して手に入れる

・見つける喜び

・あえて切ない気持ちになる

・認められ、自信がもてる

4)期待している経験価値は何?

そして、井登さんは、「期待している経験価値は何?」を考える際、その経験をどういったルールで経験したいか? を考えることが重要だという。

手がかりは、「価値」と「文脈」

以下に、著書を紹介しながら、そう考える視点を共有したいと思う。

▶︎サービスとは闘いである

▶︎この世界は問題の解決だけでは足りない

こちらの著書によると、「ひとは、問題解決ではなく、進化を欲している。」という視点が伺える。

こちらの著書では、ロベルト・ベルガンディは「私は3人の子どもに恵まれた。彼らが生まれた時、「歩く問題とニーズ」をこの世に送り出したつもりはない。(中略)そして彼らに人生という贈り物をあげたいと思っている。」と語る。また新書では、「デザイン is アモーレ(デザインは愛である)」と語っている。

デザインとは " 愛 " である

(R.ベルガンディ, 2017)

5)これからのデザインに求められること

こういった観点から、井登さんは、これからのデザインには、問題を解決しようと躍起になることではなく、「新たな意味の提案」ができることが重要だと言う。

問題を解決する ▶︎ 新たな意味の提案

そのため、デザイナーは、責任感と覚悟を持って意味と価値を届ける努力をしなければいけない。相手が、その体験を愛することができる意味(愛せる/愛するべき意味)、つまり世の中の人たちが、わざわざ選びたい、高価なお金を払ってでも手に入れたい、長く使いたい、と思う意味を提案しないといけないと語る。

6)これからのデザインがフォーカスすべき対象・役割

意味(meaning)

新たな意味は、解釈を必要とする。

design = de + signare

何かをつくり、それにサインを記す事で見分けをつけ、それに意義を与え、他のモノや所有者、ユーザー、さらには神との関係を明確に示すという意味

(突破するデザイン, R.ベルガンディ, 2017)

そのため、これからのイノベーションのために、私たちは「新たな意味を見出し、解釈し、かたちを与える」必要があるという。

これからのデザインの役割

未来のあたりまえをつくる

今のあたりまえをもっと良くするのでなく、

今無い「未来のあたりまえ」をつくること。

意味のデザインは、

人々の " 普通 " と " 生活習慣 " を変える。

7)意味をどのように捉えるか?

それでは、「意味」とはどのように捉えていけばよいのだろうか?ベルガンディは、こう著書に記している。

それらの会社は、意味づけとは、マーケティングとコミュニケーションの問題であり、R&Dには関係ないと信じている。ユーザー分析を通じて、それらの会社は、人々がどのようにモノに意味を与えているかについて理解しようとしている。しかし、その意味は、競合他社が導入した新製品によって提案されてきた意味であることに気づくだけである。

(デザイン・ドリブン・イノベーション, R.ベルガンディ, 2009)

それゆえ今重要なのは、単なる意味の問題ではなく「意味のイノベーション」である。変わり続ける世界の中で、絶えず人々は変化する。よって、意味のあるモノゴトも変化する。永遠の愛を人々と築く唯一の方法は、企業が提案するモノゴトに「意味のイノベーション」を起こし続けることしかない。(突破するデザイン, R.ベルガンディ, 2017)

意味は大きな変化の中で変質し、文脈として形成される。それは、製品・サービス、企業全体、社会全体が、ネットワークのように繋がりあうイメージで作用をもたらすのだろうか。

そして、変化の予兆を見つめ続けること、きざしを捉えることが重要だと言う。井登さんは、5〜10年後先のことを予測し、定点でストックしておくと、業界横断したり、繋がっていったりするという。

8)デザインの扱い方

これからのデザイン活動は、デザイン経営と言われているように、企業にとって、全体価値創出のためのものとなり、そのため、中長期視点の研究開発対象として扱う必要があるという。

Design(as)R&D

捉え方としてはこう整理することができる。

短期視点 ▶︎ 中長期視点

個別最適 ▶︎ 全体価値

特定の事業活動の一部 ▶︎ 企業全体の研究開発の一環

そうして、意味に実体を与えるために必要なことは、批判的につくる(Critical Making)だという。

9)批判からはじめる意味と文脈の高次化プロセス(メタ・クリエイション)

クリティカルメイキング

枠外発想のためのリサーチインプット

×

クリティカルメイキング(一次制作)

▼

スパーリング

批判的二次解釈(誤読の誘発)

×

「提案すべき意味」のナラティブ化

▼

ミーニングファクトリー

複数のナラティブコンセプトを相互批判

×

共通・横断する意味の発見(二次〜n次制作)

▼

ミーニングデザイン

コンセプト統合

×

アウトプットの詳細化作業

なお、早い段階のプロトタイプが成功の鍵を分けると言う。アブダクション思考などとも言われるが、実際本当に大切だと思う。

最後に・・・

Be Ceative and Intentional

クリエイティブであろう!

今回お話いただいた観点と内容は、自身の研究にも関連するところが多く、非常に有意義な時間だった。もっと詳しく学んでいきたいと思う。

情報元:

武蔵野美術大学 大学院造形構想研究科 クリエイティブリーダシップコース クリエイティブリーダシップ特論 第7回 井登友一氏 2020/06/29