夢の灯火〜僕たちは月を見失った〜 #クリスマス金曜トワイライト

くねくねと曲がる道を、まるで先の見えない人生のようだと感じながら、走っていた。

波のざわめきが遠くに聞こえる。

僕は何かから逃げるように必死に走った。

家々の明かりだけがほのかに青白く道を照らす。夜の闇は一層深くなったようだった。

−

−

−

あの二人きりの逃避行からほどなくして、あなたはこの街からいなくなった。転校したと、風の噂で聞いた。

世間はしばらく騒がしかったけれどやがてそれもなくなり、僕はまた、周囲の様子をうかがい、臆病なほど慎重に生きるようになった。守るものなどどこにもないのに。

あれは一週間にも満たない「逃亡の旅」だった。毒親を持つ小学生だった2人が描いた、生きるための希望だったのかもしれない。

割れた窓ガラスの部屋から裸足で飛び出してきたあなたを乗せて、一生懸命自転車を漕いだ。視界に入った凄まじい形相の女性の顔がチラつく。片手には包丁が握られていた。僕は一秒でも遠くに逃げるため、必死に自転車を漕ぎ続けた。

夜は誰も住んでいない廃屋や漁師小屋を見つけ、新聞紙にくるまって寝た。天気のいい日は海の見える公園の芝生で寝た。二人で砂浜に絵を描いて、空腹や寒さを紛らわせた。

自転車の後ろにいるあなたが僕の肩を掴む。どこまでも青くて苦い味がしたような気がした。

−

−

−

「そちらに行くことがあるから、会えるかな?」

連絡があったのは、あなたがいなくなって何年か後のことだった。

久しぶりに会うあなたは、相変わらず繊細な陶器のようだった。すべすべした肌と、艶のある唇が、どことなく人形のように見える。僕はあなたの健康そうな姿を見て、ひとまずほっとした。

あなたはおしゃべりな女の子を連れてきた。転校先でできた、新しい友達だと。

友達が「あのこと」を知っているかどうかはわからなかった。だから僕たちは、まるで何もなかったかのようによく遊んだ公園や砂浜を巡り、とりとめのない話をした。

「コータって、ハラちゃんのこと好きなんだよ」

「え、そうなの?」

「気付いてないの?」

「わたし、今ハラダっていう名前になったの。ハラちゃんって呼ばれてる」

聞き慣れないあだ名にいぶかしい顔をした僕を見て、あなたはそっと言った。そうか。今あなたはハラダさんとして、新しい街で、新しい友達と、新しい生活をしているんだな。

一通り楽しい話題を振りまいた後、友達はまだ明るいうちに「じゃあねー!」とバスで帰っていった。母親と弟が、家で待っているらしい。

海沿いを走るバスは少ない。この次バスが来るのは日が暮れてからだ。

−

−

−

友達が帰った後、急に静かになった。黙って歩き続けていると小学校が見えた。その小学校の先に、あなたがかつて住んでいたマンションがある。僕が裸足で飛び出してきたあなたを見た、あの部屋。今は、あんな出来事があったのが嘘のようにがらんとして、貝のようにひっそりしている。夕日に照らされたマンションは、オレンジ色に滲んでいた。

「ああ、お父さんに会いたい」

空は燃え立つように赤い。人形のような髪の毛が、夕日を受けてきらきらと光る。心なしかバラ色に染まった横顔はどこかで見た絵画のようで、現実には思えなかった。

「あの家にはまだ、お父さんが一人で住んでるの」

黄昏の西日を受けて、建物にはくっきりと濃い影がさしていた。あなたはその影を、どことなく湿った瞳で見つめていた。

僕は、引き寄せられないように腕を突っ張って遠ざけていたものが、目の前に現れたような気がして、ぶるっと身震いした。あの時見たドロっとした憎悪は、僕たちから遠のいていただけで、確かにここにある。

「お父さんに会いたい」

僕は少し困惑した。

あんなことがあったところに、なぜ、行きたいんだろう。でも、あなたがそう言うなら、僕にできることは、あなたの背中を押すことなのかもしれないと思った。

僕は言った。

「会いに行ってみる?」

「ううん、いい」

「どうして。ここまで来たんでしょ。今日行かなかったら、もう会えないんじゃない?」

「ううん、いいの」

「お母さんが、行っちゃダメって言ってたから」

−

−

−

もう会えない、ここで一緒に暮らせない。

その事実を前にしても、あなたはまだ恋しく想っているようだった。ここで過ごした、たった一瞬の陽だまりのような時間を。

僕たちは弱く、父母の監督の下にいて、何かの道具になったようだった。過度に傷つかないよう薄い膜を隔てて触れ合い、「しもべ」として影のように寄り添う役割を演じたりした。本当は暗い夜に抱きしめてくれるような存在が、いてほしかった、いるはずだった。だけど、僕たちにはこれが現実だと言わんばかりに冷ややかな壁が取り囲んだ。

僕はずっと困惑していた。あなたが新しい友達を連れてきたこと。会えない父親が住んでいるマンションをずっと見ていること。

僕には共通の話題に打ち解けたい願いがあるのに、あなたは息遣いすら聞こえるほど近くにいるのに。同じ側にいても、永久にわかり合えないことがあるのかもしれない。

あなたのその、家や親を求める眼差しと言ったら。

僕はもう一度ゆっくり、目の前のマンションを眺めた。

夕闇に溶けかかった家は、やがてガラスの破片のように粉々になって、夜の闇に消えた。

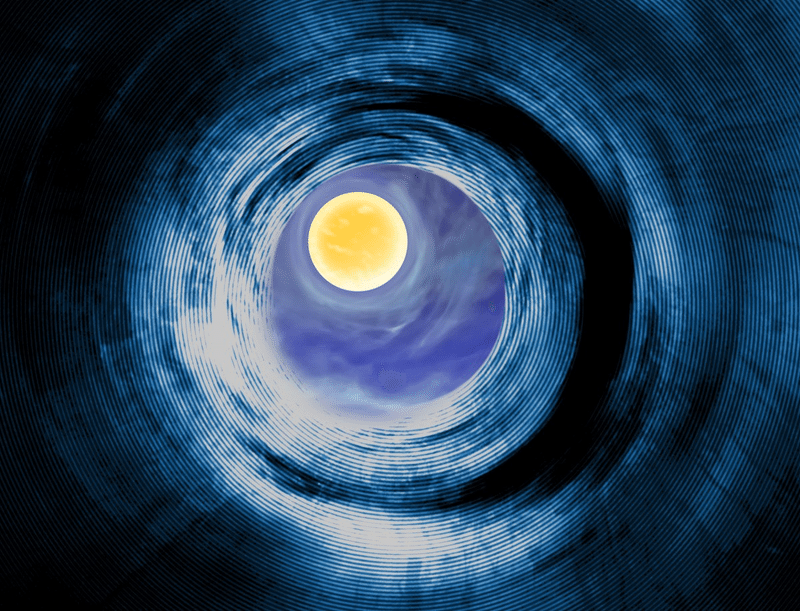

黄色いレモンのような月が出ていた。

−

−

−

「夕飯を取りに行かなくちゃ」

立ち去る口実をつくるように、あなたが言った。

「お母さん、この近くの料理旅館で働いてるの。そこで夕飯もらって、帰るね」

すっかり日が暮れて、街灯が道をほのかに照らす中、僕たちは老舗料理旅館の窓からこぼれ出す明るい光を目指して歩いた。街はうつろに輝いている。

料理旅館は街の中でもひときわ明るい一角にあり、目に染みるような強烈な光にさらされていた。

「邪魔にならないように裏口から入ってね、ってきつく言われてるから」

そう言ってあなたは、慣れた様子で薄暗い裏口に回った。押し寄せる活気にすっかり圧倒されてしまった僕は、あなたの後から黙ってついていった。

中に入ると、蛍光灯の光を背に負って、たくさんの女の人が働いていた。何やらけたたましく指示が出されている。配膳の準備をしているらしい。

かちゃかちゃと皿や食器の触れ合う音、勢いよく流れる水道の音。

僕たちがその様子を見ながらしばらく待っていると、一人の女性がこちらに気づいた。

「あ、ハラダです」

「はーい!聞いてるわよ!そこの包み持っていってー」

「あの、、、お母さん、いますか」

「いま忙しいから。そこにある包みがそうだから。持っていって!」

忙しなく手を動かしながら、マスク姿の女性が、甲高い声で言う。ちょっとわざとらしい言い方で。言い聞かせるような表情には子どもの抗弁を許さない、不思議な凄みがあった。これ以上のやりとりは相手にしないよ、と女性が目で語っている。

あなたは母親に会えないことを名残惜しそうにしながら、黙って棚の包みを受け取った。そのまま僕たちは、熱気に押し出されるように外に出た。

「失礼しました」

「はい、さようならねー!」

室内は熱と音のカーテンがかかっていたようだ。旅館を一歩出ると急に寒く、静かになった。僕たちはぶるっと身震いして、旅館の窓から漏れる眩しい光と騒がしさを、少しの間、ぼんやりと外から見つめていた。目の前には立派な壁が、分厚く、黒く立ちはだかっていた。

覚えているだろうか。二人きりの旅の途中、砂浜に木の棒で大きな家を書いたこと。それは見取り図みたいなもので、大きな台所とお風呂があった。どんな幸せな家族が住んでいるのだろう。どうすればこんな家が持てるのかわからなかった。

目の前に立ちはだかる壁を見上げる。その立派な壁の内には、永遠に入れる気がしなかった。

僕たちは仕方なく歩き出した。年月を経てなお、僕たちは無力だった。

歩きながら、僕は自分が光を求めて彷徨う虫のような気がした。巨大な料理旅館を前に立ち尽くす僕らは、その光に拒絶され、追い払われた蛾のようだ。

あなたは包みの中をちらっと見た。包みの中から見えたのは、具がたっぷり詰まった、豪華な巻き寿司。

「太巻き?」

「うん」

あなたは、その包みを僕に持たせてくれた。それはずっしりとして、老舗の料理旅館の風格を感じさせるものだった。

でも、なぜだろう。その包みは、とても冷たくて、重かった。

この冷たくて重たい太巻きを、薄暗い部屋で一人食べるあなたの姿が浮かんだ。

−

−

−

僕たちは交差点で静かに別れた。

「じゃあ、帰るね」

そう言って、あなたは海を渡る風のようにいなくなった。かくれんぼは得意だと言っていたあなた。あなたはそのまま、僕から隠れるようにいなくなったんだ。

僕はまた、何もできなかった。

レモンのような月が、海面を照らしている。寒風が刺すように痛い。

陸の果ては海だ。

−

−

−

僕はくねくねと曲がる道を、まるで先の見えない人生のようだと感じながら走っていた。

たどり着いた家には明かりが灯っていて、母が鼻歌を歌いながら夕飯を作っている。

「ただいま」。玄関を入ると、味噌汁のにおいがした。

最近母には新しい恋人ができて、毎日がとても楽しそうだ。それで、機嫌がいい時はこうして温かいご飯を作って僕の帰りを待っている。

「転校した友達と会ってきたよ」

あなただとは言わなかった。

「そう、元気だった?」

「うん」

パチパチと油の弾ける音が聞こえる。

「それでさ」

「うん」

「名字が変わってた」

料理をしている母の背中が一瞬、こわばった。

その後、大袈裟に、

「まあ!かわいそうに、離婚したのね!」

と言った。自分のことを棚に上げて、まるで遠い知らない国で起こった悲劇のように。

そして、僕の前に湯気の出た熱々の唐揚げを、ぽん、と置いた。「食べな」。

僕は母親の大袈裟な嘆きを見て、水をかけられたように気持ちが冷めるのを感じながら、その唐揚げを一口、頬張った。できたての唐揚げは、この世にこんなおいしいものがあるのかと思うくらい、おいしかった。

「そうか。そうか、離婚ね。離婚したか」

夢中で食べる僕を見ながら、母は一人、いつまでも呟いていた。

−

−

−

終わりはいつも夢に似ている。

僕にはすべてが夢のようだった。だけど、これが夢であるはずがない。何もかもがきちんと連続しているのだ。夢でなかったら何なのだろう。お芝居か、小説か。

僕は唐揚げを食べながら、思っていた。

一日歩き疲れたあなたが誰もいない暗い家に帰り、電気をつけて、一人きりで冷たい巻き寿司を食べるところを。

僕は母親が作ってくれた熱々の唐揚げを食べている。だけど、その幸せっていうのは母親の機嫌ひとつであっけなく崩れ去るものだ。

僕は湯気の向こうに見える母の背中にヒビが入り、キッチンごと粉々に砕け散っていくところを想像する。

お金がなくて地面にカレーライスの絵を描き、それを食べるフリをしていた僕たちにとっては、太巻きも、熱々の唐揚げも、とびきりのご馳走だ。だけどやっぱり、僕はずっとお腹が空いている。それは夢に似て、どこかで決して鳴りを潜めることのない現実世界が存在していると、確かに知っているからだろう。

あの時、僕たちはぼうっと光る漁師小屋のライトに集まるたくさんの蛾を見た。あの頃の漁師小屋は津波対策のコンクリート消波ブロックで無くなってしまったけれど、僕たちは今でも蛾のようだ。

蛾は、月の光を頼りに行動するという。だから電灯や火など、明るく光っているものは虫の本能を混乱させると、どこかで読んだ。僕たちは月を見失い、どんなものでもいいから光を求める。人の手で作られたまやかしのような光の周りを、僕たちは狂ったようにぐるぐる回る。

−

−

「なんで、やさしくしてくれるの。。あたしなんて。。かわいくないのに」

なにも言えなかった。だから聞こえないふりをした。

やさしくされるには理由が必要だと、あなたは考えているようだった。それは親からの刷り込みだったのだろうか。愛はときに呪いになる。あなたにとってやさしさは、何かの見返りとしてやっと手に入るものだったのだろう。

本当はやさしさは月のように、ただそこにあって、そこにいる人を照らすものであってほしかった。それが自分の親から与えられるものなら、なおさら。

だけど僕たちは月を見失った。そしておそらく、月でない光を月と思い込んで生きていた。本物ではないとわかっていても、何かの光を求めなければ、生きていけなかった。

僕はあなたに、やさしかったのだろうか。僕にはわからない。やがて無くなった海岸線のように、いろいろなものがはるかにかすんで、もう走った道もわからなくなってしまった。

あなたを守れなかった。

わからないことばかりだけど、あなたを守りたいと思ったのは確かで、守れなかったのも確かで、それを悔やんだのも確かで。無力な僕はあなたを乗せて少しでも遠くに走りたかった。でも、それは、ありもしない光を求めて同じところをループしていただけなのかもしれないと、黄色いレモンのような月を見ながら思う。

僕たちは月を見失った。

−

僕らの人生が

三文小説だとしても

投げ売る気は無いね

何度でも書き直すよ僕たちの人生が偽物の光に惑わされた蛾のようであれば、僕たちの人生はいくらの価値もないかもしれない。

誰もが愛任せ

いつまでも彷徨う定め

この小説(はなし)の果ての

その先を書き足すよでも、僕は幸せだった。あなたはどうだったんだろう。もう一度言うよ。

すべてが、夢みたいな出来事だった。

真実と向き合うためには

一人にならなきゃいけない時がある

過ちだと分かっていても尚

描き続けたい物語があるよ何を話しても、にじみ出る非現実感。

そんな僕だから、つかみどころのないやさしさに正面から向き合おうとすると、立ちすくんでしまうんだ。逃げ出したくなってしまうんだ。

僕にとっては、やさしさも、終わりも、夢みたいなもんだから。

止めどなく流るる泪雨が

小説のように人生を何章にも

区切ってくれるから生まれてから一度も踏まなかった道。そしてこれからも踏まないだろう道があることを、僕もあなたも、なんとなくわかっている。世の中は不平等だと言えばそれまでだけど。

ただひとつ、確実なことがある。

あゝ

駄文ばかりの脚本と

三文芝居にいつ迄も

付き合っていたいのさ「あなたがいてよかった」

あゝ

君の不器用な

表情や言葉一つで

救われる僕がいるから「あなたがいてよかった」

あゝ

僕のくだらない

表情や言葉一つで

微笑んだ君がいるから「あなたがいてよかった」

この世界の誰もが

君を忘れ去っても

随分老けたねって

今日も隣で笑うから「あなたがいてよかった」

…

それだけじゃいけないか?

それだけじゃ足りないか?

僕は、それで十分だ。

−

−

−

「守りたいと思って守れるなら、苦労しねぇよ」

誰もいない部屋で僕は呟いた。

−

夜の闇に抱かれながら最後に名残惜しく交わした眼差しは、僕の中で静かに、孤独の光を放ち続けている。

−

−

(了)

※文中の歌詞はKing Gnu 『三文小説』より

−

−

−

…………………………

【追記】

・リライトには、こちらの作品を選びました。

向き合うためには少し勇気のいる作品でした。だけど一度、きちんと描いてみたかった。耳障りのいい愛や恋や優しさではなく、孤独や痛みを持った人間が求める飢えや渇きのようなものを。

人は皆愛を求める、とするならば、そこに一直線にたどり着ける人というのはむしろまれで、多くの人が一度は愛の前に立ち尽くし、愛についてぐるぐると答えの出ない問答を繰り返し、すれ違い、やきもきし、苦しんでいるように見えます。

苦しみの中で求める光というのは何なのか。そこに強く惹きつけられました。

−

・どこにフォーカスしてリライトしたのか、リライトの感想

読んでいただくとわかると思うのですが、原作からかなり創作を加えています。二人の逃避行が描かれた原作のその後を想像して書きました。一度だけ、「僕」の住む街へ「あなた」がやってきた、という設定です。

リライトにあたって、原作で扱われたキーワードとモチーフを抜き出し、組み立てていきました。例えば、「レモン」。原作ではレモンという単語は出てきませんが、自転車の後ろにいるあなたが僕の肩を掴む時、どこまでも青くて苦い味がしたような気がした、と書かれています。手を伸ばした太陽もどこまでも青くて苦い、と。

そこで、「青いレモン」は未熟な愛情と仮定し、今回は「黄色いレモンのような月」を成熟した愛情の象徴として登場させました。「僕たちは月を見失った」わけですから、「僕たち」は親や周りの大人たちから与えられるはずの成熟した愛情というものをわかっていません。(そもそも愛情に未熟と成熟があるのかとも思うのですが、うまい言葉が見つかりません)

また、月を見失った「僕たち」の象徴として、走光性の「蛾」を登場させました。まばゆい光に包まれた賑やかな料理旅館の前に立ち尽くす二人。裏口から入ってと言われ、夕飯を取りに行くとそこにいる大人たちに「さっさと帰って」と言わんばかりの扱いを受けてしまう。彼女は父親からも母親からも遠ざけられ、愛を求めて彷徨う。「黄色いレモンのような月」を目指していたはずなのに、たどり着いたのは巨大な人工物で、そこに行っても求めていた愛情は得られなかった。

わたしの頭には、速水御舟の絵画『炎舞』のイメージがありました。幻想的に燃え上がる炎の中に、蛾が華麗に舞う美しく儚い絵です(タイトルの「夢の灯火」というのはここからイメージしてつけました)。飛んで火にいる夏の虫と言われるように、虫の命は儚い。さらに、その蛾は、本来の光ではないものに惑わされているのです。

そこに、「僕たち」の人生を投影させようと思いました。

蛾のように迷う(迷わされている)「僕たち」の人生に価値はないのか?

ちょうど原作で紹介されていたKing Gnu 『三文小説』の世界観が重なりました。「僕らの人生が 三文小説だとしても 投げ売る気は無いね 何度でも書き直すよ」。

原作で主人公である「僕」は、三文小説を書いていることになっています。自らの人生や「あなた」のことを思い、どうしようもない無力感に苛まれながらも、何かの光を求めて書かずにはいられないのでしょう。三文小説と言われようとも、大事に残しておきたい物語があるのです。

−

−

原作で「あなた」が言った「なんで、やさしくしてくれるの。。あたしなんて。。かわいくないのに」というのも、リライトにあたって大事に残しておきたい部分でした。原作では答えは出されていません。

「あなた」の背景も多くは書かれていないので想像するしかないのですが、毒親という人に育てられ、「やさしさ」というのは簡単には手に入らないものだと思っていたのかもしれません。多分何度も裏切られたのでしょう。わたしは「過度に傷つかないよう薄い膜を隔てて触れ合い」と書きましたが、彼女の行動は、少し不可解なところがあります。再会にあたって友達を連れてきたのも、「僕」といきなり「あのこと」を話し、向き合う勇気がなかったから、なのかもしれません。

「僕」はそんな彼女に困惑し、二人で逃亡した仲なのにわかりあえないことがあるのかもしれない、と失望したのでした。そして、「僕」はあの時感じたことや、「やさしくした」ことについて、夢や幻のように感じはじめます。わからない、わからない。

わからない中で、確実なことは一つだけ。それは、「あなたがいてよかった」ということでした。

King Gnu 『三文小説』の歌詞がとても響いて、それを引用しながら「あなた」へ返事を書くようなラストにしました。

執筆中、ずっとこの曲を流していました。

わたし自身天邪鬼なところがあり、正面から「優しさを示せ」と迫られると、全力で逃げ出したくなってしまうことがあります。わかりあえていると思っていてもわかりあえていないことはたくさんあるし、わかっているつもりでもわかっていないことがたくさんある。もちろんその逆もあって、わかりあえないと思っていたら実は深く繋がっていた、なんてこともあります。

そうであればわたしは「わからない」ことはわからないと素直に認めて、確実なことだけを信じていたいと、思うのです。

「あなたがいてよかった」。それは嘘偽りのない、正直な気持ち。そのたった一つのことを「僕」が「あなた」に伝えて物語は終わります。

−

−

結果的に原作からかなりかけ離れることになってしまったのですが、池松さんの「恋愛文章愛があればOK」という温かいお言葉に甘えさせていただき、クリスマス金曜トワイライトにエントリーさせていただくことにしました。

このような企画を用意していただき、創作の機会をいただき、深く感謝します。ありがとうございました。

(素敵なクリスマスを!)

−

−

−

【追記② 12/7 】

もうエントリーしてしまったので今更なんですが、池松さんのstand.fmを聴いて大事なことを書いていなかったことに気付きました。

「時代背景」です。

この話は、高度経済成長の時代を想定して書きました。立派な料理旅館で賑やかに宴会が行われ、津波のように活気が押し寄せ、パート職員の家族へのお土産も豪華な太巻きだったというのは、この時代だったからこそです。

わたしの書いたものにはその背景描写が抜けていました。

それがなければ理解されないことがあると思います。

創作してみてまた一つ、学びが増えました。

池松さん、ありがとうございます。

−

−

−

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?