The story of a band ~#52 最終話 close the door ~

葬儀の後、今河を偲ぶ会が別会場で有志により行われた。誠司も仁志も参加した。東京から来た相葉夫妻、そして、ECHOES結成時のギタリストで、親友の丘も出席した。

会場には元ECHOESの辻仁成の花が飾られていた。そして、これまでの音楽の軌跡がまとめられた映像、世に出された音源など、今河との思い出が形となって存在していた。

今河との思い出話をしていると、ひょっこりと「みんな何してんの?」と今河が顔を出してきそうな気がしてきた。

「今河さんの練習場所にあるドラムセットどうすることになった?」

仁志が誠司に尋ねた。

「ああ。親族の方が、引き継いでくれって。よかったよ。」

「そうか。大事にしないとね。」

今河のドラムセットは、今後、誠司と仁志の管理となったのだ。

偲ぶ会は夕刻まで行われた。

誠司が相葉夫妻と丘を宿泊先のホテルまで送るついでに、「どこかで飲み直そうか」という話になった。話の流れで、仁志も参加することになった。

横手駅前の大衆居酒屋。相葉夫妻、丘、誠司と仁志の5人の飲み会では、もちろん今河の話になった。ECHOES時代の今河の話や面白かったメンバーの失態など話は留まることを知らず、盛り上がった。

しかし、今後のdredkingzの話になると、一転して皆、真剣な面持ちになった。

今後、どうしていくつもりかは、今河の火葬から今日までの約1ヶ月間、悩みに悩んでいたことだ。

多くは、今河の穴を埋めるドラマーを探し、復活することを望んでいたようだった。これまで積み上げた実績や経験を考えれば、解散するにはもったいないというのが大方の意見だった。それに、その意志を引き継ぐことが今河のためではないかという意見もあった。

確かにそう思うところもある。

しかし、今河の穴を埋めることの出来る人物はいないというのが、誠司と仁志の結論だった。

ドラムの技術ではない。人間という厚みのある場所。dredkingzは、今河のドラムでここまで進んできたのだ。そして、これまで苦楽をともにしてきた経験や絆は、決して軽いものじゃない。

「俺たちがdredkingzを始めたとき、今河さんはすでにロックスターでした。そんな人が、俺たちみたいな無名の人間と一緒にバンドを16年間もやってくれたこと自体が有り難かったんです。dredkingzという家を俺たちは残したいと思います。ただし、そこは今河さんが大切にしていた場所でもあります。だから、解散ではなく、玄関の扉を閉じようと思います。」

仁志は、相葉夫妻や丘に自分の思いを伝えた。誠司も同じ気持ちだった。玄関の扉を閉じるという表現が、よく合っている気がした。

相葉夫妻も、丘も、それをよく理解してくれていた。そして、彼らの口から、今河がdredkingzのことを愛していたことを教えてくれた。

「いや、さっき仁志くんが『有り難い』って言ってたけどさ、今河こそ『あり難かった』はずだよ。」

「そうそう。俺もそう思う。確かにあの人はECHOESの今河さんだけどさ、病気になってやめなきゃならなかった一番苦しかったとき、君らがいてくれたおかげで、生き生きとドラムを叩けたんだよね。」

そして、丘が言った。

「今河はさ、言葉にして君らには直接言わなかったけれども、君らのことを一番頼りにしてたよ。そしてさ、一緒に酒を飲む度に、君らのことを自慢していたよ。あいつらには可能性があるって。」

今河の熱い思いがまぶたに伝わる。飲みかけのビールを持ちながら、誠司と仁志は涙を流した。

後日、誠司と仁志は、練習場所に向かった。

誰も居ない音楽室。

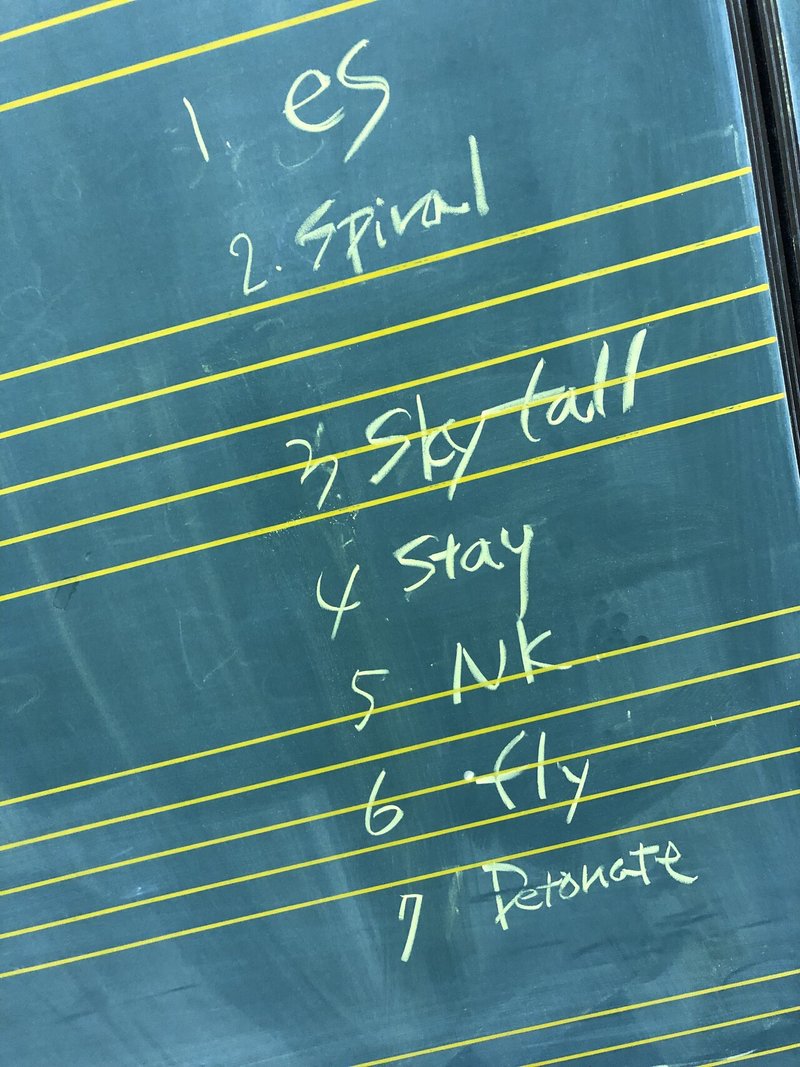

黒板には、練習中に書いたライブのセットリストが残されている。

そして、今河のドラムセットも。

管理人の田中が、今度から市の決まりで楽器を別室に保管することが義務づけられたと教えてくれた。

二人は、今河のドラムセットを、保管場所に移動した。

ドラムセットを見つめながら二人は話した。

「今河さんの音楽への情熱は、俺らがしっかりと受け継ごうや。」

「そうだな。あのドラムセットは、次の新しいバンドのドラマーにしっかりと使ってもらおうか。」

「ああ。それにしてもdredkingzの実績をゼロにして、また始めるのってなんか大変そうだな(笑)」

「確かに(笑)。でも、それが俺等らしいんじゃね。ゼロからスタートするのっておもしろいかもな。」

その日から数ヶ月後。二人は、新たなバンドを結成しようと動き出した。

そして、親友の正がドラマーとして加わわった。今この時に、再び結集することになるとは思ってはいなかったが。

正が別のバンドに所属していたとき、ライブで共演したことがある。そこで今河が正を見て「彼、ドラムうまいよね。」と誠司たちに言っていた人物であった。もちろん、誠司や仁志とは長年の交流があった。ドラムのテクニック、リズム感は申し分ない。そして、バンドや音楽への思いも。それは、二人とも思っていた。

「ドラムは正くんしかいない。」

早速連絡をとり、正の家に誠司と仁志は遊びに行き、新しいバンドのことを話した。ちょうど、正もバンドに所属していない身であったため、バンドへの加入が決まったのだ。

「バンド名どうする?」

「う~ん・・・。」

仁志が正の部屋の壁に貼ってあるポスターなどを偶然眺めていたときだった。

「あ、これいいんじゃね?」

「おお。確かに。」

「俺等は、バンド経験は有るけど、新たにゼロからのスタートっていう意味もあるし、まだまだ人に認めてもらえるほどのレベルじゃないけど、いつか這い上がってやる!っみたいな!」

「なるほど(笑)」

3人は意気投合した。そして、このバンドの物語は、どのように続いていくのかをまだ知らない。でも、乗り越える強さはすでに胸中にある。

這い上がれ。

仁志は、紙にバンド名を力強く書いた。

-GROUND LEVEL-

無名のバンドマンたちの新たな物語が始まろうとしていた。

Fin

よろしければサポートお願いします!自分の励みになります!