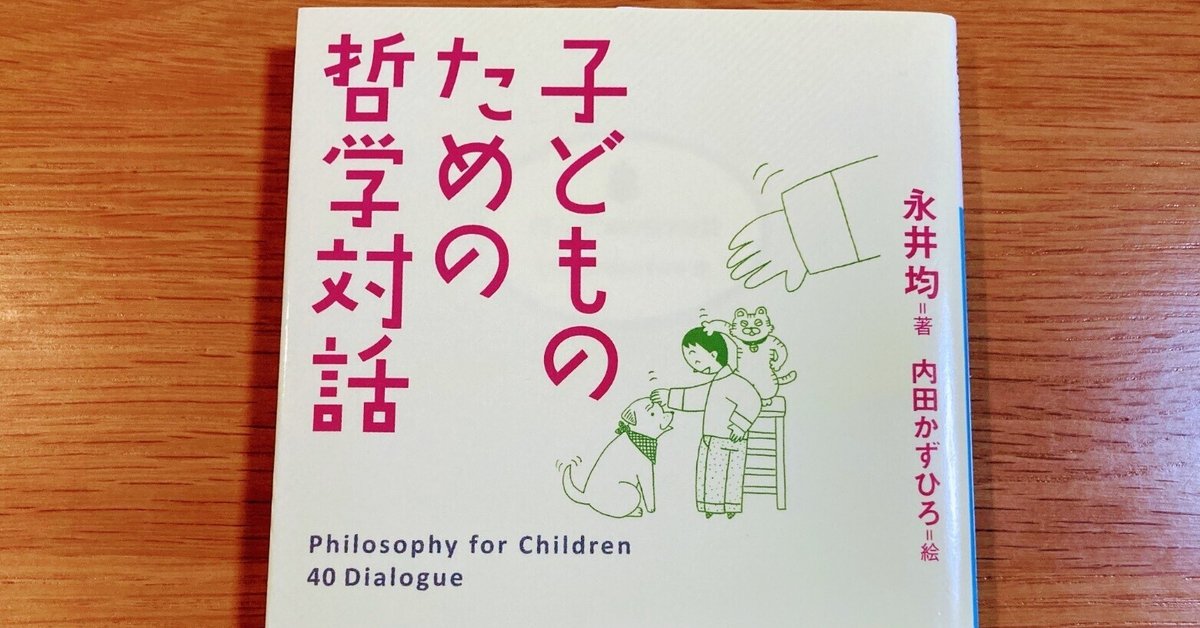

子どものための哲学対話(著者:永井 均)

ジャンル:哲学

満 足 度:★★★★★

〇感想

・大人が読んでもためになる本。子どもにはやや難しそう

・子どもと猫の会話を通して、哲学的な視点で社会のことや身の回りのことを考えていくスタイルが面白く、読みやすい

・文量は多くなく読みやすいが、内容も濃く良本

・哲学は「考え方を学ぶ」という点が最も大きい役割だと感じた

・生きていくうえで参考になった考え方もある一方、理解しきれない箇所もあったので、一度で満足せず今後も再読したい

〇印象に残ったこと

・哲学は「問いを自分で立て、自分のやり方で考えていく学問」

・図形に1本補助線を書くだけで、急に違った形に見えることがある。このように哲学は「見方・考え方を変えるきっかけ」を与えてくれる

・この本の中で自分にとって何か重要なことが書かれていると思ったら、あとは自分で考えていけばそれでよい。

・人生は遊ぶためにある

・遊びとは「仕事の対比ではなく、自分のしたいことを楽しむこと」。それだけで完全に満たされており、外側に目的や意味を求める必要が無い状態

・例えば、将棋ではある程度熟練されると、勝つこと自体が目的ではなく、勝つための過程そのものが大事になってくる。それが、将棋が遊びになったということ

・達成される目標ではなく、過程そのものを味わえるようになると、遊びになる

・人生は遊びなので、高度な水準に達した人のために役立つような将棋の指し方や音楽の聴き方を示す人が必要である。求められているからこそ、職業として成り立っている

・ある分野で長く遊んだ経験がある人だけが分かる楽しさがあり、そのような楽しさはだんだん繊細なものになる。これを「趣味の洗練」と呼び、より楽しく深く、楽しむためには必要なこと

・嫌なことほど心の中で繰り返したくなるし、嫌な感情ほど浸りたくなる。覚えておいて、あとで埋め合わせをしたいと思うためである

・自分に起こる嫌なことやそこからおこる不快な気分を、自分の中で上手く処理する方法を見つけている人が、本当の意味での大人である

・元気が出ないときは、まずは原因を徹底的に考え抜き、そのあとは別のことに没頭し、時間の経過を待つ。この順番が重要。

・ある感情が沸き起こったときに、その原因を考え、理解すると、その感情自体が消えることがある。

・ふと、する=不図する=意図無しにやる

・何となく調子が出てきて、もっと続けたいところでやめると、再開時のハードルが下がる

・勉強は将来、より楽しく、深く遊ぶためにすることで、この世で一番楽しい遊びである

・眠れないときは、眠ってから入る世界の方をあらかじめ自分で勝手に作ってしまうと、気が付くと寝られる

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?