【小澤征爾追悼】 「世界の」小澤と「世界の」村上春樹

【小澤征爾追悼】

「世界の」小澤と「世界の」村上春樹

⒈ 村上春樹ノーベル文学賞受賞、の場合の予定原稿

以下の拙稿は、10年ほど前から、もし村上春樹がノーベル文学賞を受賞したら、出そうと思っている予定稿だ。まず、ご笑覧いただきたい。

《村上春樹はとるべくして受賞した。すでに日本人は小澤征爾が音楽で世界の頂点にたっている。遅れること数十年、やっと文学でも世界の頂点を極めたといえる。

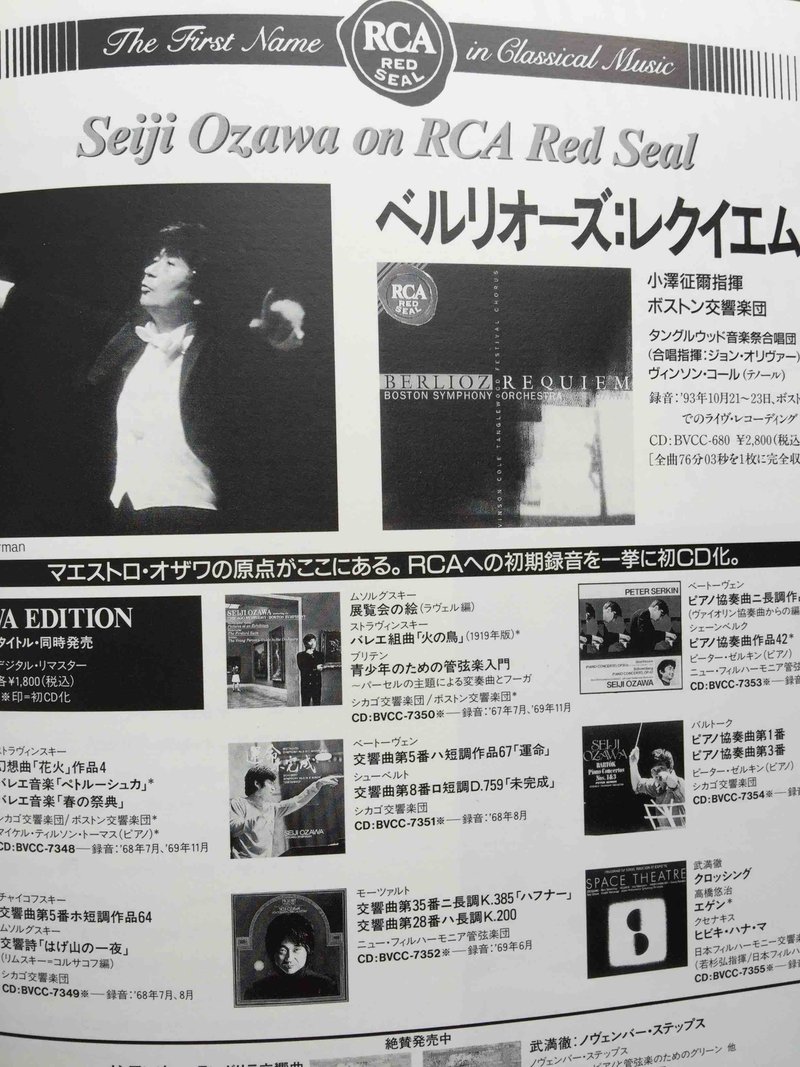

わかりやすくいうと、世界中どこのCDショップにもセイジ・オザワのCDがあるように、いまや、世界中どこの書店にもハルキ・ムラカミの本がある。オザワがなぜ世界中で聴かれているかというと、もちろん演奏のすばらしさは折り紙付きだが、なによりオザワの指揮が、難解に思われがちなクラシック音楽の間口を広げたからである。

同じように、ハルキの小説は、深遠なテーマをわかりやすく噛みくだいて、誰でも読めるよう間口を広げたところに、世界で愛読される理由があるのだ。》

⒉ 小澤と村上

故・小澤征爾の生前の演奏を、日本中どころか世界のメディアが愛惜して、追悼番組を流している。日本の新聞・雑誌で発表された小澤追悼文の中に、朝日新聞に寄稿された村上春樹のものもあった。村上の著作『小澤征爾さんと、音楽について話をする』で余さず語られるように、村上と小澤の交流は深かった。

とはいえ、2人とも同じ米国ボストンに一時住んでいた割には、その交流はかなり新しいものだった。著名人同士であっても、ボストンでそれほどたやすく交流が生まれるというわけでもないのだろう。

だが、両者が直接知人となるのは遅かったが、2人の若い頃からの活動ぶりは奇妙に共通する。

小澤征爾は周知の通り、日本国内で斎藤秀雄門下として指揮活動を始めたのち、欧州での指揮修行を志してフランスに渡り、ブザンソン指揮者コンクールの1位獲得をきっかけに新進気鋭として快進撃を始めた。けれど、若干27歳で日本国内の楽団最高峰・NHK交響楽団の指揮者になり、その後すぐに関係が悪化、1962年のいわゆる「N響事件」ののちに渡米してしまう。N響事件はもう忘れられてしまったようだが、その後のキャリアを持ち前の運と実力で切り開いたことは、日本人の多くが知っている。

村上春樹の場合は、若手の純文学作家として日本国内で着実に売れていったように見える。だが、80年代末、大ベストセラー『ノルウェイの森』をめぐる世間のあまりの大騒ぎをきっかけに、一時国外脱出して欧州で滞在するようになる。並行して90年、米国の代表的な雑誌「ニューヨーカー」に英訳された短編が掲載、米国のエージェントとの契約を背景として、米国で俗にいう「ニューヨーカー作家」としての認知を、自力で確立していく。その後の村上の海外翻訳の増え方、国内外での売れ方、さらにノーベル文学賞への期待はよく知られている。

海外での小澤の活動を支えたのが、最初の妻、江戸京子の父、三井の江戸英雄だったことは、音楽界に詳しい人なら知っているだろう。さらに、カラヤンのつてで凄腕マネージャーのロナルド・ウィルフォードの傘下に入ったことが、欧米での小澤のキャリアを決定づけた。

大袈裟ではなく、この2つがなければ小澤がクラシック音楽の頂点に登ることはなかっただろう。

村上の場合、欧米での評価が高まったきっかけは、「ニューヨーカー」作家の仲間入りをしたことだった。もしそうでなければ、いくら日本で「ノルウェイ」がベストセラーになろうとも、海外であれほど広く読まれるようにはならなかったに違いない。

2人とも、運と先見の明があったことは間違いない。このことからはっきり言えるのは、日本国内で知名度が高く活躍している芸術家や作家であっても、欧米で通用する決定的な背景やつてがなければ、小澤や村上ほど海外での活躍はできないということだ。

もっとも、例外的にはアニメの宮崎駿がいるが、それでも宮崎アニメが海外で知られている以上に、小澤や村上の全盛期はすごかったのだ。

⒊ 日本を追われた小澤、日本を見限った村上

小澤はN響とのトラブルの挙句、NHKが代表する日本国内のメディア勢力と決定的に対立し、今後日本国内で活動していけないと思って海外に軸足を移した。同じように、村上はデビュー後数年間、芥川賞の候補になりながら逃しており、その後、東京の文壇を嫌って日本国内での未来の可能性を断念し、海外での活動を軸足とする方向にシフトしたと思われる。

どちらも、その結果、世界中で知られる芸術家・作家となっていったのだが、このことは残念ながら、日本国内の後続の芸術文化にはマイナスとしかならなかった。

それというのも、日本国内での活動ぶりが海外での評価にそのままつながらないということが、小澤と村上の先例によって固定化されてしまったからだ。

学術の分野でも同じような傾向はあるようだが、個人で活動する音楽家や作家の場合、日本国内の所管組織、例えば楽団や大学、出版社などとの軋轢が、より直接マイナスに作用しているように思える。

若き小澤の音楽演奏が、そのまま日本国内で受け入れられていたら、どうだっただろうか。小澤のあとに続く若手音楽家たちも、日本国内で研鑽したままでもその音楽教育の結果が世界レベルに通用するようになっただろう。逆に国外、それも欧米から、日本での音楽教育を求めて留学してくるようになったかもしれない。そうなっていたら、師匠の斎藤秀雄が小澤に望んでいた、日本での音楽教育を継ぐことが実現していたかもしれない。

文学でも、そうだ。村上が若い頃から一貫して続けているやり方が、日本国内の文壇・出版界で普通に受け入れられるようになっていれば、若手の書き手がもっと自由に作品を書いて国外へも売り出すことが可能となったかもしれない。例えば、今の日本の人気漫画家が、国内での成功を海外にそのまま売り込めるのと同じことが、文学でも可能となったかもしれない。

⒋ 朝比奈隆と井上靖の場合

小澤と村上の間に、というより小澤の前にも、海外へ武者修行した指揮者と作家がいた。

小澤に先立つこと数年、指揮者の朝比奈隆は53年、単身で渡欧し客演を成功させた。その後、欧州各地のオケに客演を繰り返していった。

並行して作家の井上靖もまた、60年ローマ・オリンピックの取材のため欧州にいた。

朝比奈と井上は戦前、京都帝国大学で同じ哲学専攻の同期だった。お互いに学内でほとんど顔を合わせることがなかったということだが、作家と指揮者としてそれぞれ日本を代表する存在に成長していく2人は、欧州でも偶然ニアミスをしていた。

後を追いかけるように、小澤は欧州を皮切りに米国でキャリアを築き、N響事件で日本を追い出されるように去った後は海外での仕事に集中する。

欧州で井上は、仕事がなくて落ち込んでいた小澤を励ましたという。しかしその後も井上は、仕事の面では日本で成熟を重ねていく。朝比奈もまた欧州での武者修行のような客演は継続しながら、日本での指揮活動を確立していく。

この3人の後をはるかに後方から追いかけるようにして、村上春樹は米国で小説を発表できるようになる。欧州に長期滞在したり米国で生活したりして、やがてその知名度や影響力はかつての井上靖を凌駕し、「世界の」小澤に迫る勢いとなっていく。

この4人を並列してみると、先行世代である井上と朝比奈は、欧州に活動の軸足を定める気はもともとなかったように思える。あくまで日本国内での芸術活動の助けとするために、欧州経験をしたと考えられる。

小澤や村上に対して、先行世代である朝比奈や井上が、後発の日本国内での活動を指導・後援するような関係性であれば、もしかしたら何事か運命が変わったかもしれない。

けれど、戦後日本の音楽にせよ文学にせよ、先行世代が後発世代を指導・後援するという関係性は、あくまで東京の楽壇・文壇という狭い寄り合いのような形でしか、おそらくは存在していなかったのだろう。主流といわれる音楽家や作家たちと後発世代の関係は、国内の限られた場での発表や受賞といった、お仲間関係のお手盛りのものでしかなかったと思われる。

その主流から外れたところで活動する音楽家や作家は、日本国内で頭角を表すための場が少なかった。特に朝比奈のような地方での音楽活動は、中央の文化芸術の場からなかなか認知されなかった。

⒌ 千載一遇のチャンスだったバブル期を、日本の作家・音楽家たちは逃したのではないか?

土居豊:作家・文芸ソムリエ。近刊 『司馬遼太郎『翔ぶが如く』読解 西郷隆盛という虚像』(関西学院大学出版会) https://www.amazon.co.jp/dp/4862832679/