マキァヴェッリ『君主論』〜【マキァヴェッリを読む】Part 10

マキァヴェッリといえば『君主論』、『君主論』といえばマキァヴェッリ。

どちらか一方しか知らない人など想像できないほどの、マキァヴェッリの代表作です。

邦訳について

各種邦訳の特徴

〈1〉大岩誠[訳]『君主論』角川ソフィア文庫 1967年

〈2a〉池田廉[訳]『君主論』(「世界の名著 マキアヴェリ」所収)中央公論社 1966年

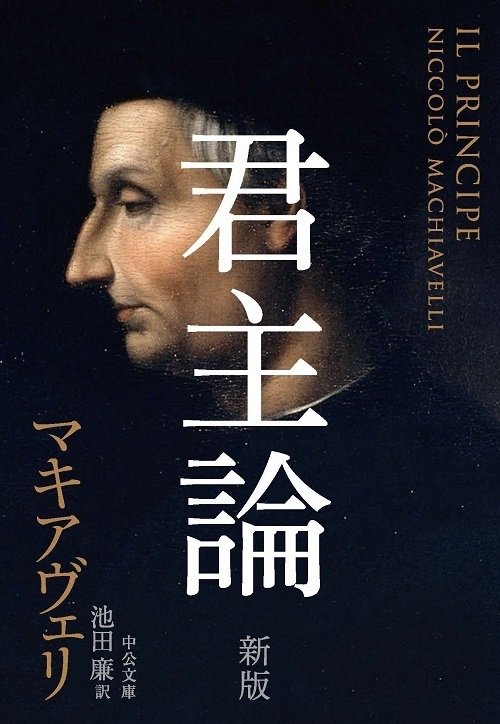

〈2b〉池田廉[訳]『君主論』中公文庫 1995年

〈3〉佐々木毅[訳]「君主論」(『マキアヴェッリと『君主論』』所収)講談社学術文庫 1994年

〈4〉河島英昭[訳]『君主論』岩波文庫 1998年

〈5〉森川辰文[訳]『君主論』光文社古典新訳文庫 2017年

〈6〉服部文彦[訳]「改めてマキァヴェッリのリーダー論を読むー『君主論』の最新訳の試み」(『大同大学紀要』第56・57巻 所収)2020-21年

〈1〉角川ソフィア文庫版は、多賀善彦の名義で戦時中に出版された『マキアヴェルリ選集』収録の邦訳を改訂したもの。

筑摩書房『マキァヴェッリ全集』月報によれば、フランス語訳からの重訳とのこと。

訳文および参照した原典の校訂本も古いのが難点。

ただし、マキァヴェッリの『ディスコルシ』以外の著述にも触れた訳注があること、大澤真幸さんの解説文がついていること、よくKindle Unlimitedの対象となっていることがメリット。

〈2〉は、永年『君主論』の定番邦訳書として読まれてきたもの。

筑摩書房『マキァヴェッリ全集』に収録されたのも、この池田訳。

少し意訳されている節があるところが気にはなりますが、読みやすいです。

〈2a〉には、マキァヴェッリの主著『ディスコルシ』が(『政略論』というタイトルで)『君主論』と一緒に全文収録されているので、コストパフォーマンスにすぐれています。

〈2b〉中公文庫版が最終改訂版。

2018年に佐藤優さんの解説が追加され、新版として刊行されたものです。

〈3〉講談社学術文庫版は、マキァヴェッリ研究の単著もある著名な政治思想史研究者による邦訳。

良くも悪くも、訳者のコメントが各章の末尾についているのが特徴。

タイトルからは分かりづらいですが、後半に『君主論』の全訳が収録されています。

前半はマキァヴェッリの生涯や時代背景についての記述で、「人類の知的遺産」シリーズの解説の再録。

(ちなみに「人類の知的遺産」所収の『君主論』邦訳は、分量約7割の抄訳。)

マイナー著述や書簡への言及も含まれていて、コンパクトなマキァヴェッリの生涯の解説としてはもっとも充実していると思われます。

〈4〉岩波文庫版は、原文に忠実であることをもっとも意識して翻訳されたもの。

原文写本間の異同やコンマの位置にまで言及した訳注は圧巻。

訳注の分量も、本文とほぼ同じページ数となっています。

決して読みやすい訳文ではないのですが、マキァヴェッリ本人の文章の流れや癖のようなものを感じることができるような感覚を与えてくれます。

学部生などが講義などで読むなら、〈6〉と一緒にぜひこの岩波文庫版にチャレンジすることをおすすめしたいところです。

〈5〉光文社古典新訳文庫版は、刊行本のなかではもっとも新しい翻訳。

同シリーズの印刷本では、訳注が対象箇所と同じ見開き内に入っています。(電子書籍版ではリンクが貼付してある)

このおかげで、本文で言及されたマキァヴェッリの同時代の歴史的事件や人物について、すぐに注釈を参照できるようになっています。

これらの歴史的な事柄についてまったく知らない方にとっては、ありがたい仕様です。

また、時折Kindle Unlimited対象本になっている模様。

〈6〉は、マキァヴェッリ『戦争の技術』(ちくま学芸文庫)の翻訳者による試訳。

大学紀要に掲載されているものですが、インターネット上に公開されているため、容易にアクセスできます。

1文ごとにイタリア語原文を区切って、原文と邦訳を交互に掲載。

特に、最後尾にまとめて付された脚注がとても興味深いものになっています。

構文や語法など文法上の問題から、代名詞や関係詞の対象まで、訳者の戸惑い、悩み、試行錯誤が赤裸々に記載されているのです。

〈4〉の訳注と合わせて読みごたえ満載。

「読みにくい、わかりにくい」というレビューはどの本にも付いて回るレビューです。

しかし、この試訳を読むと、マキァヴェッリの原文にもわかりにくさの原因があることが見えてきます。

おすすめの邦訳

〈A〉とりあえずマキァヴェッリの『君主論』が有名だから読んでみようと思った方、リーダー論や対人関係のビジネス書に興味がある方の場合。

ーーー長く読み継がれている中公文庫〈2b〉や、注釈が参照しやすい光文社古典新訳文庫〈5〉がいいかと思います。

〈B〉『君主論』以外のマキァヴェッリの著作にも興味がある方

ーーーマキァヴェッリの大小さまざまな著述や書簡にも解説で触れている講談社学術文庫〈3〉が有用だと思います。

〈C〉『君主論』をガッツリ丁寧に読んでみたい方、イタリア語を勉強している方の場合。

ーーー意訳の成分が薄い岩波文庫〈4〉や試訳〈6〉を味わってみてはいかがでしょうか。

『君主論』の内容構成

君主、とりわけ政権を獲得したばかりの新しく君主となった者への献策。

同時代の政治的事例に言及しながら、君主自身の地位や安全を確保するための方策を示す。

献辞と26章から構成され、内容は大きく四つに分けられる。

[A]君主政体の類型や種差について(第1章〜第11章)

[B]軍備について(第12章〜第14章)

[C]臣民や味方に対する君主の態度や政策について(第15章〜第23章)

[D]総括とメディチ家への勧告(第24章〜第26章)

要約と引用

[A]君主国はいくつかの特質に注目して分類することができる。

このうち、私人が君主となった場合、世襲の君主国に比べると、新しい君主となった者は困難に直面しやすい。

政権維持のための基盤が不安定なうえに、政権獲得の際に生じた暴力や破壊によってはじめから反感を抱かれているからである。

さて、私は、世襲の、自分たちの君主の血筋になれた国においては、新しい国におけるよりも、それを保持するのに、困難ははるかに少ないと言いたい。

なぜなら、祖先たちのつくりあげた諸制度をおろそかにしないだけで十分であり、その後は周囲の状況に応じて行動すれば十分だからである。

(中略)

なぜなら、世襲の君主は、新しく君主になった者にくらべて、臣民を害する理由も、害する必要もあまりないからであり、そのため、必然的により一層愛されることになるからである。

そして、異常なほどの悪徳によって憎悪を招かないかぎり、臣民から自然にしたわれるのは当然のことである。

また、統治権が古くから続いていれば、革新の記憶や原因は消えてしまう。

なぜなら、改変はつねに次の改変を構築するための手がかりを残すからである。

君主権獲得に伴う困難は、自らの権力とその安全とを築き上げるためには、新しい制度や統治様式の導入が不可避となることから生ずる。

そして自ら先頭に立って新しい制度を導入することほど実行し難い、成功の覚つかない、実施にあたって危険を伴うものがないということは考えてみれば明らかであろう。

それというのもこの新制度の導入に対しては、旧制度の利益を享受していた人々がすべて敵にまわり、新制度の受益者は味方として頼むに足りないからである。

この頼りなさは一方で旧来の法を握っている敵に対する恐怖と、他方で人間の懐疑心ーー確固とした経験を得るようにならない限り、本当には新しい事柄を信じないーーとの結果である。

かくして敵は攻撃や党派結成の機会をいつでも有しているのに対して、他の者は君主を守るにしても生ぬるく、君主は後者ともども危機に陥ることになる。

[B]君主にとって、傭兵ではなく自前の軍備を整えることが最重要である。

ついで、[C]民衆を味方とすること、有力者を懐柔するか抑えることが大事である。

ところでナポリ王、 ミラノ公等々のように当今イタリアにおいてその地位を失った君侯について考察してみるに、第一に軍隊に関して私がすでに充分指摘したような共通の欠陥[引用者註:傭兵制]があったことが知られる。

次に彼らのうちのある者は民衆を敵とし、またある者は民衆を味方にしたが貴族を満足させる術を知らなかったことがわかる。

なぜならばもしこれらの誤りを犯さなかったならば、戦場に軍隊を送ることができるほど強力な支配権を失うものではないからである。

アレクサンドロスの父ではなく、ティトウス・クウイントウスに破れたマケドニアのフィリッポスは、彼を攻撃したローマ人やギリシアに比べれば広大な領土を持っていたわけではないが、生来の軍人であり、民衆の心をつかみ、貴族を押さえることを心得ていたので、多年にわたって敵と戦い、若干の都市を失う羽目に陥ったが、依然として王国を維持した。

[C]君主たるもの、自身の地位や安全を確保するためには、美徳に固執することなく、悪徳すら場合によっては行使する必要も生じる。

とりわけ、困難に直面しやすい新しい君主はその可能性が高い。

そして多勢の人びとがいままでに見た例もなく真に存在すると知っていたわけでもない共和政体や君主政体のことを、想像し論じてきた。

なぜならば、いかに人がいま生きているのかと、いかに人が生きるべきなのかとのあいだには、非常な隔たりがあるので、なすべきことを重んずるあまりに、いまなされていることを軽んずる者は、みずからの存続よりも、むしろ破滅を学んでいるのだから。

なぜならば、すべての面において善い活動をしたいと願う人間は、たくさんの善からぬ者たちのあいだにあって破滅するしかないのだから。

そこで必要なのは、君主がみずからの地位を保持したければ、善からぬ者にもなり得るわざを身につけ、必要に応じてそれを使ったり使わなかったりすることだ。

(中略)

そして私は知っているつもりだ。

右に述べた諸々の資質のなかでも、善なるものばかりを身につけた君主がいれば、それはまさに称賛きわまりない人物であろうと誰もが認めるはずであることを。

だが、人間の条件としてはそれは許されるべくもないので、それらを身につけることも完全に守り抜くことも出来るわけがないから、必要なのは、ひたすら思慮ぶかく振舞って、自分から政権を奪い取る恐れのある、そういう悪徳にまつわる悪評からは、逃れるすべを知っていなければならない。

また自分からそれを奪い取るほどではない悪徳からも、可能なかぎり、身を守るすべを知らねばならないが、それでも不可能なときには、さりげなく遣り過ごせばよい。

またさらに、これらの悪徳なくしては政権を救うことが困難であるような場合には、そういう悪徳にまつわる悪評のなかへ入り込むのを恐れてはならない。

なぜならば、すべてを熟慮してみれば、美徳であるかに思われるものでも、その後についてゆくと、おのれの破滅へ到ることがあるのだから。

また悪徳であるかに思われるものでも、その後についてゆくと、おのれの安全と繁栄とを生み出すことがあるのだから。

したがって、君主たる者に必要なのは、先に列挙した資質のすべてを現実に備えていることではなくて、それらを身につけているかのように見せかけることだ。

いや、私としては敢えて言っておこう。

すなわち、それらを身につけてつねに実践するのは有害だが、身につけているようなふりをするのは有益である、と。

たとえば見るからに慈悲ぶかく、信義を守り、人間的で、誠実で、信心ぶかく、しかも実際にそうであることは、有益である。

だが、そうでないことが必要になったときには、あなたはその逆になる方法を心得ていて、なおかつそれが実行できるような心構えを、あらかじめ整えておかねばならない。

そして誰しも人は次のことを理解しておく必要がある。

すなわち、君主たる者は、わけても新しい君主は、政体を保持するために、時に応じて信義に背き、慈悲心に背き、人間性に背き、宗教に背いて行動することが必要なので、人間を善良な存在と呼ぶための事項を何もかも守るわけにはいかない。

またそれゆえに彼は、運命の風向きや事態の変化が命ずるままに、おのれの行動様式を転換させる心構えを持ち、先に私が言ったごとく、可能なかぎり、善から離れることなく、しかも必要とあれば、断固として悪のなかへも入っていくすべを知らねばならない。

[D]逆境を想定した抵抗の準備を整えていない時、運命は猛威をふるう。

つまり、運命がその威力を発揮するのは、人間の力量がそれに逆らってあらかじめ策を講じておかなかった場所においてであり、そこをめがけて、すなわち土手や堤防の築かれていない箇所であることを承知の上で、その場所へ、激しく襲いかかってくる。

運命は時勢を変転させて、時勢に合う合わないで個人の順境逆境を翻弄する。

しかし、それでも果敢に状況を好転させるべく挑むべきである。

だが、より細部に分け入るならば、まず言っておくが、性質や資質を何ら変えていないのに、ある君主が今日は栄えていたのに、明日には滅びるといった事態を、見かけることがある。

これは、私の考えでは、まず初めに、これまで長々と論じてきた理由によって、生じたのである。

すなわちその君主が、全面的に運命にもたれかかっていたので、それが変転するや、たちまちに滅びてしまったのである。

私の考えでは、次いで、その君主が幸運に恵まれたのは、彼の行動様式が時代の特質に合っていたためであり、同様にして不運であったのは、彼の行動が時代と合わなかったためである。

(中略)

すなわちこれは、時代の特質が彼らの行動と合っていたのか、あるいはいなかったのか、それ以外の何ものからも生じなかったのである。

この点から、先に私の述べたことが、すなわち二人が異なった活動をしながらも、同一の結果を達成したり、また二人が同じように活動しながら、一方が目標へ到達したのに他方がそうでなかったという事態が、生ずるのである。

さらにまた、幸運の変転も、この点に依存しているのである。

結論を、したがって、出しておくが、運命は時代を変転させるのに、人間たちは自分の態度にこだわり続けるから、双方が合致しているあいだは幸運に恵まれるが、合致しなくなるや、不運になってしまう。

私としてはけれどもこう判断しておく。

すなわち、慎重であるよりは果敢であるほうがまだ良い。

なぜならば、運命は女だから、そして彼女を組み伏せようとするならば、彼女を叩いてでも自分のものにする必要があるから。

そして周知のごとく、冷静に行動する者たちよりも、むしろこういう者たちのほうに、彼女は身を任せるから。

それゆえ運命はつねに、女に似て、若者たちの友である。

なぜならば、彼らに慎重さは欠けるが、それだけ乱暴であるから。

そして大胆であればあるほど、彼女を支配できるから。

[D]栄光とは、苦難を克服してこそ得ることができる。つまり、偉業にはあらかじめ苦境が用意されていなければならない。

メディチ家が栄光を獲得するためには、外国の横暴のもとイタリアが惨めな状況になることが必要だったのだ。運命が用意したこの好機にこそ、メディチ家が偉業を成し遂げるべきである。

これまで論じてきた事がらを、ここで逐一ふり返ってみて、わたしはひとりこう考えた。

はたして現在のイタリアに、新君主が名声をあげるのに適切な時代がやってきているかどうか。

一人の賢明な力量ある君主に栄光をあたえ、イタリアのすべての民に幸福をもたらす形態〔体制〕を招くよい材料〔機運〕が、はたしてこの国にあろうかと。

思うに、新君主にとって万事が願ってもない状況にあって、行動を起こすのに今ほど適切な時節はかつてなかったといえよう。

そして、この『君主論』に著した私マキァヴェッリの献策を(私個人もろとも)メディチ家が採用すれば、イタリアを他国から解放できるほど強力な新しい君主国を立ち上げることもできるだろう。

ここに、最大の機運がある。

すなわち、大きな機運のあるところに、大きな困難はあり得ない。

先に目標として私が提示した人物たちの方策に、ご尊家が従うかぎりは。

執筆の経緯

後に『君主論』となる著作について言及される最初の文献は、1513年12月10日付フランチェスコ・ヴェットーリ宛のマキァヴェッリの書簡です。

だから私も、彼ら[引用者註:書物の中の古代の人々]との会話で得たものを書き留め、『君主論』と題する小論にまとめました。

君主というテーマについて私にできうる限り深く考えを掘り下げ、君主国とは何か、どのような種類があるのか、いかに獲得され、いかに維持され、なぜ失われるのかを論じた作品です。

今までは私のとりとめもない話がどれもお気に召さなかったとしても、これがお気に召さないはずはありません。

また、君主、特に新しい君主には必ずや歓迎されるでしょう。

よってこれをジュリアーノ殿下に捧げることにしました。

(中略)…なおまだ加筆や推敲を日々続けております。

フィレンツェの政変により失脚、職を失っていたマキァヴェッリ。

友人のフランチェスコ・ヴェットーリを介して、政敵であったメディチ家に奉職しようと画策します。

その標的としたのは、「ジュリアーノ殿」=教皇レオ10世の弟ジュリアーノ・デ・メディチ。

彼は教皇の縁戚という幸運を背景に、まさに「新しい君主」として君主国を獲得しようとしていました。

『君主論』(マキァヴェッリ本人は書名をラテン語でDe principatibus『君主国について』と呼称)は、当初ジュリアーノにアピールするための就職論文として書き始められたのでした。

しかし、当初『君主論』を献呈する予定であったジュリアーノは1516年に死去。

ジュリアーノに代えて、教皇レオ10世の兄ピエロの嫡男ロレンツォ・デ・メディチ(小ロレンツォ)に献辞を宛てることとなりました。

こうして1510年代半ばに執筆された『君主論』は、その後、複数の写本が作成されて流通します。

たとえば、マキァヴェッリ生前中の1525年にトマス・クロムウェル(イギリス宗教改革の立役者)宛の書簡内で話題にされているとのこと。

活字で出版されたのはマキァヴェッリ死後の1532年。

マキァヴェッリの自筆原稿は未発見のため、写本の原文を比較・取捨選択した校訂版ごとに、微妙に原文が異なっているようです。

(校訂版の異同への言及は、邦訳のなかでは岩波文庫版の訳注がもっとも詳しい)

メディチ家の事情と『君主論』

マキァヴェッリが『君主論』を献呈されたメディチ家の置かれた政治状況については、鹿子生浩輝『マキァヴェッリー『君主論』を読む』(岩波新書)が簡潔に整理しています。

『君主論』に興味を持った方は、あわせて読むことをおすすめできます。

マキァヴェッリは君主制支持か共和制支持か〜『君主論』第9章について

『君主論』でマキァヴェッリは、いかにして君主制を運営すればいいかについて書いた。

一方、『君主論』と並ぶマキァヴェッリの主著『ディスコルシ』では、共和制について書いた。

では、『君主論』と『ディスコルシ』というマキァヴェッリの2つの主著の間の関係、フィレンツェ共和国で政治活動を行なったマキァヴェッリとメディチ家へ自らを売り込んだマキァヴェッリとの一貫性をどう考えればいいか?

これは、マキァヴェッリの政治思想について語る際のベーシックな話題です。

『君主論』では、共和国で他の市民の支持を受けた君主について扱う第9章、これをどう解釈するかが、この話題に関わる箇所となっています。

極言すれば、「共和制から離脱して君主制を強化することは危険である」という趣旨の文章をどう捉えるか、という問題です。

たとえば、参考書として上にあげた本の著者である鹿子生氏は、共和政からの離脱を危険な行為として制止する内容として第9章を読んでいます。

一方、マキァヴェッリの『戦争の技術』の翻訳もしている石黒盛久氏は、危険さを克服して君主制を強化する内容として第9章を読んでいます。

君主制や共和制に対するマキァヴェッリ個人の政治的スタンスは、マキァヴェッリの著作全体や当時の政治情勢まで視野に入れないと、たしかなことは言えません。

これは、浅学の私には、はじめから無理な話です。

ただ、この『君主論』第9章の読み方については、上の研究者2人とは違う感想を持ちました。

つまり、マキァヴェッリはあえてどちらにも意味がとれるよう玉虫色な書き方をしているのではないかと思ったのです。

共和制の維持と放棄というデリケートな話題については、メディチ家が共和制離脱を求めてもいいように、またメディチ家が失敗したとしても共和制支持者に言い訳できるように、あえて保身のために玉虫色な書き方をしたんじゃないかなと思った次第です。

だからこそ、この第9章の解釈が現代でも分かれてしまうのも仕方がない、と思うわけです。

『君主論』の政治思想

『君主論』の記述は、他のマキァヴェッリの著作とも共通する話題や主張を扱っています。

傭兵批判と自国軍の必要性の主張や、貴族と平民の性格と両者への対処法、城砦の有用性への疑義など。

著作ごとに強調点や細かい差異はあっても、大枠は同じことを述べているように思われます。

一方、いくつかの点では、他の著作には見られないと思われる記述があります。

ここでは、目に留まった3点について書き留めておきます。

ローマの領土拡大政策

『ディスコルシ』第2巻第1章で、ローマの領土拡大政策については「君主国についての論考」(『君主論』)で詳しく扱ったと書いている。

フランスのイタリア政策について論評した『君主論』第3章が、この参照指示にあたる箇所。

不満を感じている人々が非常な野心や恐怖の故に、外国勢力を引き入れるのは常に見られるところである。

それはローマ人がアイトリア人の手引きでギリシアに入った例に見られる。

そしてローマ人が入った地域ではどこでも、その地域の人々が彼等を手引きしたのであった。

事柄の常として、ある強力な勢力がある地域に侵攻するや否や、その地域の弱小勢力は自らよりも強大なその地の君主に対するねたみにかられてこの外国勢力に加担することになる。

このように弱小君主に関する限り、それを統御するのに労苦を必要としない。

実に彼らは彼がこの地で得た領土と直ちに完全に一体になるのである。

ただし、彼らがあまりにも強大な力や権力を得ることのないよう配慮しなければならない。

こうしてこの外国に侵攻した支配者は自らの力とこれら弱小君主の好意とによってその地域の強大な勢力を弱体化させ、この地域の完全な支配者となることができる。

この方策をよく守らない支配者は自ら得た領土を速かに失い、それを保持している間にも多くの困難と煩わしい出来事に見舞われることになる。

ローマ人は領土を獲得した地域において、忠実にこれらの方策を実行した。

彼らは植民を送り、その地域の弱小な勢力と同盟しながら彼らの勢力を増大させず、その地域の強大な勢力を弱体化し、また外国君主の名声がその地で高まるのを放置しておかなかった。

トルコ型君主国とフランス型君主国

君主国は、大きく2つに分類される。

マキァヴェッリは、両者をトルコとフランスとで代表させている。

第一は一人の君主とその従僕ーー彼らは君主の恩恵と同意により大臣として王国の統治を補佐するーーによって治められるものであり、第二は君主と諸侯とによって治められるもので、諸侯は君主の恩恵によってではなく、その昔からの血統に基づきその地位を保っている。

これら諸侯も領土と自らの臣民とを持ち、臣民は彼らを主人と仰ぎ、彼らに対して生来好意を寄せている。

一人の君主とその従僕とによって統治される所では君主の権威はより大きい。

それというのもその地域には彼以外誰も上位者と見なされる人間が存在しないからであり、人々が誰か他の人物に従うとしてもそれはこの人物が大臣や役人であるからであり、彼らに対して特別な好意を持っているわけではない。

この二つの相異なる統治様式の実例は今日トルコとフランス王に見られる。

全トルコ王国は一人の主人によって支配され、すべて他の人々は彼の従僕である。

王国はサンジャッキ(行政区)に分割され、そこにさまざまの行政官が派遣されるが、彼らは君主の思いのままに更迭され、転任させられる。

これに対してフランス王は多くの古い家柄の諸侯の真只中にあり、諸侯はその臣民に主人と仰がれ、彼らによって愛されている。

さらに彼らは諸特権を持っており、王は自らの危険を冒すことなしにはそれを奪うことができない。

モンテスキューによる君主制と専制との区分、近代の絶対主義国家と中間権力論などの先祖にあたる内容です。

このマキァヴェッリの見解に先駆者がいるかどうか、個人的に興味があるところです。

フランス高等法院

良く組織された政体や賢明な君主は貴族を絶望させず、民衆を満足させ、喜ばせるよう全力を尽した。

それというのもこれこそ君主のなすべき最も重要な事柄の一つであるからである。

現在、よく整い治められている王国の中に入るのが、フランス王国である。

この王国には無数の良い制度があり、王の自由と安全はこれに基づいている。

この中で第一にあげられるのは高等法院とその権威である。

この王国を秩序づけた人は貴族の野心とその傲慢さを知っており、彼等の口に轡をはめて矯正する必要があると考えた。

他方で、一般民衆は恐怖のゆえに貴族たちを嫌悪していることを知っており、彼等を保護したいと考えた。

しかしながら、こうしたことが王に特有の関心事になることは望まなかった。

民衆を愛することによって貴族たちから受ける非難と貴族を愛することによって民衆から受ける非難を王から遠ざけるために、第三の法院を設け、王が非難されることなしに貴族を弾圧し、小身の者を愛するようにしたのである。

この仕組みほど勝れ、賢明なものはなく、王と王国の安全にこれほど貢献した制度はない。

ここからさらにもう一つの重要な帰結が導き出される。

すなわち、君主は非難を招くような事柄は他人に行わせ、恩恵を施すようなことは自ら行うということである。

もう一度結論としていえば、君主は貴族を重んじなければならないが、民衆によって憎悪されてはならないのである。

フランスの高等法院というと、パリ高等法院が王権に対抗したブルボン朝の印象が強くあります。

つまり、王権に抵抗する貴族の牙城というイメージ。

マキァヴェッリの描く高等法院はこのイメージとは異なります。

ここでのマキァヴェッリの記述が、当時のフランスの実情にあったものなのか、それともマキァヴェッリの誤解によるものなのか、少し気になるところです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?