中小企業の採用は『選択』が9割。

0-1 【ここダケ読んで ! 】中小企業のための新卒採用ノウハウを書く理由

私は中小企業の新卒採用担当ですので、採用について、日々、情報収集をしています。

その中で、広報に予算をかけてバーンと!、や、社員が全員で採用活動に!というものは多く目にします。

一方で、『採用資源が少ない』中小企業のための採用手法。というものをあまり見る機会がありません。

“企業は人なり”だから、しっかりリソース(カネ・ヒト)をかけて採用活動を行っていきましょう!が正論なのですが、当社のように採用予算はそれほどかけられない、人もそれほど割けない、そういう会社も多いのではないでしょうか。

本noteは「少ない採用資源(カネ・ヒト)でも戦略と戦術を駆使して、なんとしても採用を成功させる!」と奮闘してきた、私の『失敗と成功の記録』です。現担当者がnoteを書く価値は「実体験にある」と考え、失敗談も織り交ぜて書きます。

本noteをTwitterにて感想や指摘をいただけますと、第二弾や別テーマも書く気力が湧いてきます。是非、いただけますと嬉しいです。(「いいね」は飛んで喜びます。)

私のTwitterアカウントはコチラ↓

0-2 簡単な自己紹介

私は大学卒業後、新卒専門の求人広告会社にて営業を5年半行いました。その後「株式会社ヨシタケ」に人事として入社し、新卒採用を7年間担当しています。

気づけば「新卒採用関連の仕事」を12年半やっていることになります。

中小企業の人事の役割は「優秀な人材の獲得&定着が8割」をモットーに、新卒採用に心血を注いでいます。

0-3 このnoteの読者として想定して“いない”方

偉そうな物言いですが、読者として想定していない方がいます。

それは、

・こうすれば絶対成功する!と断言してほしい方

→“絶対成功する!”なんていう方法があるなら、私が教えて欲しいくらいです(笑)。成功の確率を上げるための試行錯誤の記録ですので、断定して欲しい方向きではありません。

・採用活動を人材系業者さんに丸投げしている人事の方

→業者さんはあくまで“協力者”であり、主体は人事担当だと思います。お任せという名の“丸投げ”している方には、本noteを読んでも一切参考になりません。

・採用できない理由を並べる方

→人材採用については、高い目標を掲げれば、必ず格上とも戦うことになります。できない理由を並べていれば、現環境で、中小企業の採用が成功することはありません。このnoteから得られるものもないでしょう。

厳しい環境でもなんとか採用を成功させよう!と考える人事担当者や人材関連業者の方には、何かしらの気づきが提供できるように、文才はないですが、熱い熱い想いをもって書きます。

(『戦略論』に興味がある方にも、価値が提供できればと思っています。)

0-4 このnoteの構成

0 : はじめに

1 : 採用実績と当社環境と採用競合

2 : 戦略と戦術

3 : 中小企業の採用戦略① ターゲットを絞る

4 : 中小企業の採用戦略② 伝えることを絞る

5 : 中小企業の採用戦略③ 選ぶ理由に絞る

1-1 採用実績

私がヨシタケの採用担当になって7年間の新卒採用実績(当社に入社した学生さん)は58名。7年間で採用した方の離職は6名です(本当に残念。)。

文理比は 文系:理系=1:1

大学属性は 国公立:私立=8:2

です。愛知県が本社であるため、東海地区在住者と東海地区出身者が7割という感じです。

1-2 採用環境

当社、株式会社ヨシタケは「産業用バルブの製造・販売」を行う中小メーカーです。当社が置かれている採用の環境は、

1、社名も事業内容も学生さんは知らない

2、従業員数283名の中小企業

3、採用担当は私1人

4、採用広報予算は年間300~500万円

5、採用の50%は理系を対象

6、理系採用の激戦区である東海地区に本社

7、リクルーターはほとんど使えない

と、採用環境としては「恵まれている方ではない」と言えるのではないでしょうか。

1-3 採用上の競合

当社では面接を受けた学生さんには「当社以外はどの会社を受けているのか?」を必ず聞くようにしています(理由は後述します)。

当社の採用上の競合企業は「大手メーカーが8割以上」といったところです。

人事担当者の方の中には「大手企業が採用し終わってからウチは動くよ」と、おっしゃる方がいまだにいますが、それでは優秀な人材の採用はできません。相手が超大手企業だろうが何だろうが、自社の魅力を伝えるべく果敢に動かないといけません。

この採用活動上の競合企業の把握は「必須」です。

年によって相手が変わる、未来は相手が変わる、というのはありますが、想定する競合が何をプッシュして広報してくるのか?を、把握していなくては、有効的な「打ち手」を捻りだすことはできません。

2-1 戦略と戦術

「戦略」という言葉の定義は、USJを見事にV字回復させたスーパーマーケターの森岡毅 氏の言葉を、引用させて頂きます。

戦略とは、目的を達成するために資源(リソース)を配分する「選択」のこと。もっと簡単な言葉に言い換えると、「戦略とは、何か達成したい目的を叶えるために、自分の持っている様々な資源を、何に集中するのかを選ぶこと」=「資源配分の選択」である。(森岡毅 著「USJを劇的に変えた、たった一つの考え方 成功を引き寄せるマーケティング入門」より)

リソースが少ない中小企業の採用「戦略」とは、つまり、「戦うフィールドを選ぶ」そして「選んだフィールドに徹底して資源配分する」ということだ。

戦略と戦術の区分としては、

”どこで”戦うか=戦略、”どう”戦うか=戦術

と考えます。

今回のnoteでは中小企業の採用「戦略」として私が考えてきたことを書きます。(「戦術」については、第二弾以降のnoteにて)。

中小企業の採用戦略の3本柱は、

① ターゲットを絞る

② 伝えることを絞る

③ 選ぶ理由に絞る

3-1 中小企業の採用戦略① ターゲットを絞る

戦略その①は、「ターゲットを絞る」です。

・・・「当たり前だろ!」という声が聞こえてきそうですが、意外とできていない企業さんが多いです。

中小企業こそ採用ターゲットをギリッギリまで絞らなくてはなりません。

ターゲットを絞る理由は、以下2つです。

①採用資源(お金や人や知名度など)が、少ないから。

②対象を具体的にしないと、振りむかせることはできないから。

理由その①

中小企業の採用では、採用資源になるお金や人や知名度が、競合となる企業より「圧倒的に少ない」です。

圧倒的に少ないにも関わらず「幅広く良い人材を募集しよう」では、リソースが足りず、突き抜けることが出来ません。別に、全体で勝る必要はないのです「局所戦で勝る」、これ「弱者の戦略」の鉄則です。

そういう意識でやってなくても、

採用広報予算の5割以上を大手就職ナビ(Rナビ、Mナビ)に使っています

は、ターゲットを絞っていないと同じです。

ターゲットを絞ってのスカウトメールを送るという機能もありますが、特に理系学生だと1日に100件くることもザラです。(当社のように)知名度のない中小企業は、メールボックスで間違いなく埋もれます。

大手就職ナビは

・社名が知られている企業

・事業内容が人気業界に属する企業

のためのものだと思って差し支えないです。

当社でも3年前までは「大手就職ナビの掲載プランを縮小させるのは危険」と考えていました。

が、3年前に大手就職ナビのオープン時にエントリーが0件だったときに、決別を決心しました。

オープン日に0件だったときその日は「掲載業者さん!モー!ウチの掲載を忘れてるじゃない!」と思ったほど。しっかり掲載されてましたけどね(笑)

5年前までは当社でもオープン時に100件超のエントリーがありました。減った原因は掲載社数の大幅増加と学生さんの就職活動量の減少(正確には二極化。やる人はメッチャやるし、やらない人は数社受けてオシマイとなっている。)にあります。

ターゲットを絞ることの不安としては「対象を絞ると応募者が減る」ということがあると思います。が、中小企業の採用こそ、狭く深くです。

むやみに数(エントリー数)を追うくらいなら、応募者のことを深く知ることに力を注ぎましょう。

因みに、私は、応募学生さんのうち、面接に来てくれた学生さんは「カルテ」をつけています。

応募学生さんの「尊敬している人物」「好きな本・音楽・映画・好きな言葉」「就活について相談している人」そして最も重要な「競合他社の選考の進捗状況」はおおよそ把握しています。

調査をするという意味ではなく、本人を知って、より良い就職先を決めて欲しいと心から思っているからです。

そしてその方を価値観を理解するために本・音楽・映画などは最低でも1作品は読む・見ることにしています。応募学生さんとのシンクロ率100%を目指して「その人だったらどう考えるか」を知ろうとしています。

一人ひとりの学生さんを深く知ろうと思うと、知るための努力を存分にできるのって、採用担当1人に対して、せいぜい50名ほどなんです。ならば、ターゲットをグッと絞っても問題ありません。

失敗談になりますが、4年ほど前に一度エントリー数を追って、応募者を増やしたことがあります。でも採用担当者は私一人ですので、私一人で応募者120名ほどをカバーすることになりました。

結果は…

ハイ。大失敗しました。中小企業こそ応募者数を追うのではなく、少なく深くであるべきだと私は思います。

「ターゲットを絞る。そんなことはわかっている。ただ、経営層や現場サイドから「広くいい人材を集めてくれ」と言われるんだよ!」という新卒採用担当の方もいらっしゃるかと思います。

私もそう言われた経験はあります。そういう時は、

「そうですね!やはり日本中いや世界中から良い人材が来るようにターゲットを絞らず活動しましょう!そうしましょう!では、それで採用が成功するように採用担当者を20倍に、採用予算は50倍にしましょう!」

と、切り返すことにしていました。冗談ではなく、ターゲットを絞らずにやるなら、中小企業はそれくらい採用資源をかけなきゃダメだと私は思います。

理由その②

対象を具体的にしないと、振りむかせることはできないから。

下記は、属性によって思考のタイプがあります(正確には一人ひとり異なりますが)。

・文系⇔理系

・工学系(機械・電気等)⇔理学系(化学・物理等)

・東海地区出身者⇔関東関西出身者

・留学経験者⇔留学未経験者

等々

思考はタイプによって異なります。それを「全ての人に響くようなPRを」と考えるのは、無理だと断言します。

対象を具体的にしないと効果的なPRはできない、という話ですが、これは「マーケティング(スペース)ターゲット」や「ペルソナ(スペース)重要性」とGoogleで検索をかければ、ゴマンと情報が出てきます。詳しくはそこに譲ります(笑)。私のnoteはノウハウの「ハブ」になることもテーマの一つですので。

私は、過去に出会った学生(現在も常にチューンナップ)から「当社に向いている&当社に入社を決めてくれる大学・学科・地域・その他」を、設定しています。それ以外の方にも勿論、門戸を開いています。しかし、予算をドン!とかける「コアターゲット」はキッチリ設定しています。そこを具体的にするからこそ、局地戦で勝っているのです。

最後に、中小企業の採用担当の方に、伝えたいことがあります。

経営者や現場サイドは「学生は、なんだかんだ言っても、自社を見てくれている」と思っています(ことが多いです)。それは、自社が好きであるがゆえに「自身が好きなものは、皆好きであろう」と思ってからです。

しかし、これは、ファンタジー(幻想)です(愛ゆえの)。

少なくとも採用担当者だけは、欲しいと思っている学生さんは「後ろを向いている」という認識でいましょう。その「後ろを向いている」学生さんを「振り向かせる」、これが中小企業の採用の前提です。それをターゲットも絞らない、ペルソナも決めない、では、振り向かせることなんて出来ません。

社内の認識と外部の実態はズレることがほとんどです。そのズレを少しずつ修正しながら、成果を上げる活動をする、これも採用担当の仕事です(と割り切りましょう)。

4-1 中小企業の採用戦略② 伝えることを絞る

戦略その②は「伝えることを絞る」です。

採用担当者は自分の組織のことが大好きだと思います(採用担当の最も大切な素養はソコですね)。愛するが故にアレもコレも伝えたくなる心情はよくわかります。

ただ、学生さんの頭の中はアレもコレも印象づけるほどの「隙間」は残っていないです。複数社を受けるわけですし、理系学生であれば研究など他の活動で頭は占領されているのです。

話が少し飛びます。

世界的なブランドも、消費者に与えることができるイメージは、せいぜい1つくらいなんです。

コカ・コーラのイメージは、〇〇〇。

マクドナルドのイメージは、●●●。

メルセデス・ベンツのイメージは、▲▲▲。

これらのブランドですら、受け手に、3つも4つもイメージも与えることは難しいですのです。

イメージ戦略に億単位でお金をかける会社ですらそうなのですから、いわんや中小企業をや、です。

伝えることを絞る。採用資源が少ない会社ほど、ここは徹底すべきです。

でも、絞るにも絞り方があります。

伝えること(言葉)を絞る際に、私が気を付けているのは、コレ。

その言葉は、使用可能なのか?

です。

例えば、中小企業で前面に「グローバル」をプッシュする会社があります。

採用上の競合企業がグローバルでない会社ばかりなら、それで良いです。

が、(当社のように)採用上の競合が世界企業であるにもかかわらず、「グローバルが、最も伝えたいこと!」と、するのは無理があります。

競合企業の方がグローバルであるにも関わらず、グローバルを推すことは、敵に塩を送ることにほかなりません。

競合としっかり比較して「その言葉、使用可能なのか?」という意識は常に持つべきです。

最後に、使用可能なのか?のふるい分けを行い、伝えることを絞ったら、採用活動全てのシーンでその「ワンメッセージを伝え切る」ことが重要です。

具体的には、採用ホームページも、会社説明会も、合同企業説明会も、面接も、社員懇親会も、工場見学も、はたまた、内定出しも、それを伝えるための場です。

最近では、「採用CX(Candidate Experience)=候補者が企業を認知してから、選考を終えるまでの、候補者と企業の各タッチポイントにおける価値提供」の向上が注目されています。

中小企業は、まずは、各タッチポイントで、使用可能なワンメッセージを、徹底して伝え切ることが大事です。

私が担当する前のヨシタケの採用はまさにアレもコレも状態で、学生さんに何も伝わってませんでした。伝えることを絞るようになってから、採用は劇的に成果を上げるようになりました。

5-1 中小企業の採用戦略③ 選ぶ理由に絞る

戦略その③は「選ぶ理由に絞る」です。

ここまでnoteを読んでくださった方、有難うございます。少々、疲れてきたころだと思います。ただ、その③が、最も重要(そして最もややこしい)ですので、もうひと踏ん張りダケ、お付き合いください。

私は現在の採用活動は

「選ぶ理由」の戦いである

とすら私は思います。

また、話がぶっ飛びます。

ロジックの展開には、演繹法(三段論法)というものがあります。

有名なのは以下。

(死ぬって事例を出すのはいかがなものかとも思いましたが、一番有名だと思いまして。)

情報から結論を出すためには「前提」というものがあります。

上記の前提は、「人間はいつか死ぬ」というものですが、もしこれが、「人間は絶対に死なない」であれば、結論は「ソクラテスは死なない」となります。つまり、「前提次第」で「結論は変わる」のです。

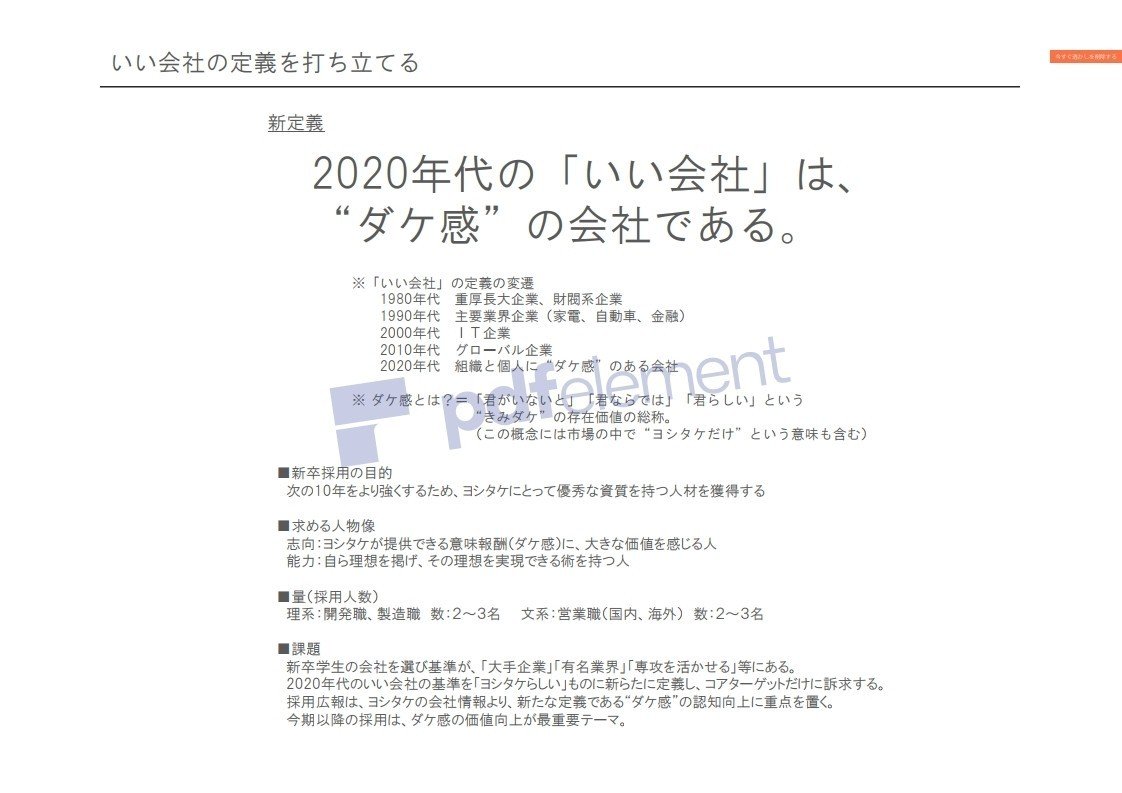

これを採用に置き換えると、こうです。

例えば、「いい会社とは何か?」という前提(会社を選ぶ基準)が、「大きくて有名な会社」ということに一番重きが置かれている場合、その応募者が、ヨシタケに入社を決めることはありません(ヨシタケは大きな会社ではありませんので)。

この前提を「ヨシタケが働き手に提供できる価値」に引き寄せる、つまり、自社の提供価値を、会社選びの基準に入れ替えていくことこそが、中小企業の採用戦略の肝です。

就活上、学生さんは「会社を選ぶ軸(自分にとっての選ぶ理由)」が大事だと指導されています。

理由は、新卒採用を行っている会社は約5万社。その全てを入念に調べることなど、到底出来ないため、会社を選ぶ基準を(曖昧ながらも)持って活動するのです。

「選ぶ理由を自社に引き寄せる」は、中小企業の採用の戦いの要諦です。

この「選ぶ理由の戦い」の変遷を、

当社の事例を持ってお伝えしましょう。

職種別採用

↓

ワークライフバランス

↓

ダケ感

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

7年前のプッシュしていたポイントは「職種別採用」です。

職種別採用とは、面接時に配属先(例:開発職、海外営業職)を希望すれば、必ずそこに配属するというものです。

昔から就職活動には「自己分析が大切だ」といわれます。その中で「私はこういう仕事がしたい」というものが生まれてくるわけです。しかし、総合職として入社したのちは「どの部署に配属するかはわかりません」(通称「配属ガチャ」)になることが多いのです。

「こういう仕事がしたい」が、その人に向いているかどうかはわからないのですが、やりたいことやりたいと思うのは普通の心情です。

当社では配属先の約束をするということで「やりたい仕事(少なくとも希望の職種)ができる会社、ヨシタケ」というポジションを取っていました。採用活動中も「やりたいことやろうぜっ!」をワンメッセージとして、その価値の啓蒙を行っていました。

ヨシタケの採用活動がガラっと変わったのはこの「職種別採用」を取り入れてからです。

ただ、この成功法も大波に揉まれることになります。

それは「競合の超大手企業も職種別採用を取り入れるようになった」という波です。

特に、理系採用や海外人材採用については、職種別採用を導入する会社が増えました。これは「戦略その②伝えることを絞る」でお伝えした「使用可能な言葉」に関連してきます。

要するに職種別採用は、採用上の競合会社も取り入れるようになったことで、「使用可能な言葉」ではなくなってしまったのです(今でもヨシタケでは職種別採用を行っています)。

競合の出方で、伝えるメッセージは変わります。だからこそ、競合企業を知っておくことは「必須」なのです。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

そして、職種別採用というワンメッセージに陰りが見えはじめたとき、私が設定した次なる「選ぶ理由」は、「ワークライフバランス」です。

当社は3年ほど前は「OFFも大事にできる会社、ヨシタケ」というメッセージを使っていました。

そのころは、他社では、製品開発職になろうものなら「日付が変わってからが勝負!」という職場がいっぱいありました。に対して、ヨシタケはそのころから19時には工場が全体が閉まるというくらい、社員の帰宅が早かったのです。

理由は「仕事は人生の一部」と考える社員が多いことと、そういう働き方でも、利益が出続けるほど、事業に「必需性」と「希少性」があったからです(今も連続”黒字”記録を更新しています。)。

本人がモーレツなのはいいのですが、会社がモーレツを求めて過ぎる風潮があったため、「自分の時間や家族との時間をしっかり作れる」というということに価値が大いにありました。

そこで、「豊かな人生ってこういうことじゃない?」を突破口として、採用活動を行い、採用予定数の「倍」の優秀な学生さんを採った年もあるほど。

ただ、この成功法も大波に揉まれることになります。

そう「働き方改革」です。

現在はワークライフバランスに触れない会社の方が少ないくらいになっています。

創業以来ずっと「働き方改革」だった当社からすると「そんな短期間でワークライフバランスになるかいな?」と思うところがあります・・・が、情報の受け手側は真意を判断することは非常に難しいのです。

そうして「ワークライフバランス」も「使用可能な言葉」ではなくなりました(勿論、現在もヨシタケはライフが一番大事ということは、変わっていません。)

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

そして、現在。

ヨシタケが推しているのは、「ダケ感」です。

ダケ感とは、

市場の中でのヨシタケだけ。

組織の中でのきみダケ。

という存在価値の総称です(私たちが作った造語です)。

組織に“ダケ感”(=市場での存在感)があるから、「ワークライフバランスの余裕」と「次なる挑戦」のための企業体力がある、という「組織の側面」

と、

個人に”ダケ感”(=「君がいるから」「君ならでは」「君らしい」)があるから、「自分がいる意味」を強く感じられる、という「個人の側面」

の両面を、『言語化』しました(『言語化』は超重要!!)

そして、「局所戦」で「いい会社の基準」を入れ替えていきます。

世の中の風潮も「終身雇用の終焉」や「100年時代のキャリア」と、「OFFも大事だけど、やっぱりONも大事。」と、優秀な人材こそ「二兎追う」ようになってきました。採用上の競合企業が(未だに(笑))ワークライフバランスを「最前面」にプッシュしている今こそ、当社は次のステージに行こう、と考えています。

変化のスピードこそ”小さきもの”の強みです。どれだけ成功を収めた手法でも、陰りが見えたらズバッと捨てる!その決断が、中小企業の採用ブランディングには重要です。

採用ホームページも”ダケ感”に、振り切っています。

ヨシタケ採用ホームページ:http://www.yoshitake.co.jp/recruit/

※細かい話ですがキャッチコピーを「ヨシタケだけ」ではなく「きみダケ」と個人の側面を強めに推しているのは、採用上の競合企業が超大手企業さんばかりだからです。今後、スタートアップさんと戦うことが多くなったら「ヨシタケだけ」という組織の側面を推していくでしょうね。

採用ホームページだけではなく、前述した通り、インターンシップや会社説明会、面接や内定出しまで、全てのシーンにおいて「ダケ感のある会社、ヨシタケ」を徹底して伝えていく作戦です。「組織と個人にダケ感のある会社=いい会社」という選ぶ理由を創ることができれば、ヨシタケの志望度が上がるのでは、という仮説に基づいています。

私が「”ダケ感”伝道師」なる(ヘンテコな)広報をしているのは、まさにこのため(笑)。私というパーソナルなものも含めて全てが広報媒体だと考えています。

成功するのか、しないのか、それはまだわかりません(笑)。結果は、今期の採用が終わるときに、noteやTwitterにて報告させて頂きます。

余談

今回の「ダケ感」というキャッチコピーはブランディング会社「株式会社パラドックス」という会社さんに考えてもらいました。概念は当社にあったものなんですが、「きみダケ」「ダケ感のある会社、ヨシタケ」というのはパラドックスさんのクリエイティブディレクターさんが紡ぎ出してくれたもの。当社を担当してくれている方は、そのパラドックスさんの大阪のオフィス長。私がその方の仕事ぶりに惚れて(無理を言って)愛知県まで数十回にわたって来てもらい、創っていただきました。餅は餅屋。他をケチっても戦略の「幹」になるコンセプトはプロに任せることをお勧めします。

株式会社パラドックス:https://www.prdx.co.jp/

初めての割には、長い長い記事となりました。

ここまでお読みいただいた方、本当に有難うございます。読みにくい点、多々あったかと思います。

次回以降は、

・中小企業の採用「戦術」とは?

・外部メディア(TV、新聞)を動かすインターンシップ企画とは?

・採用コストを「費用」から「資産」にする広報媒体選択とは?

などや、その他、中小企業の採用に長年かかわる私なりのノウハウを公開していきたいと考えています。

※※※ お願い ※※※

ここまでお読みになった方で、「次の記事も期待してるぞ!」と思われた方は、「Twitterでの”いいね”」と「noteでの”スキ”」で、意思表示を是非ください。私は、6000文字オーバーの「印刷して読み込みたくなるnote」を書くことをコンセプトにしていますが、結構な時間と労力がかかります。皆さまからの”いいね”は、執筆の励みになります。

最後に、

現在、中小企業の採用環境は非常に厳しいものです。当社のように従業員数300人未満の会社は、倍率8.62倍(参照:リクルートワークス研究所 ワークス大卒求人倍率調査(2020年卒))と、気が遠くなってしまう環境にあります。

ただ、その中でも採用に熱意を込める採用担当や、併走してくださる人材関連業の担当者の方は、組織を前進させるために、なくてはならない仕事をされている!と私は思います。

是非とも、熱意と工夫でこの採用難時代を、共に乗り越えていこうではありませんか!

皆さんの採用活動ならびに会社経営が良き方向に進むことを願い、第一回目のnoteは筆をおきたいと思います。

最後までお読みいただき、本当に、有難うございました!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?