虚構を生きる | サービス別に見るインターネット上の自分

これを見ている、もしくは読んでいる間も、あなたはインターネットという虚構を生きている。

スマートフォンの普及により、わざわざ部屋の一角に構えるパソコンと向かい合う必要もなくなって、どこにいても手のひらの中でインターネットに触れることができるようになって久しい。なんとなく寝れない夜には布団の中から、どこかに出かけた時にはその場から、インターネットに接続することができるのだ。

日本の政策決定やアメリカの大統領選なんかにFacebookやTwitterが絡んでいるとかいないとか、“映え”を意識した大衆による消費行動の変化がどうこうとか、そういうのは今回どうでもいい。あくまで個人の、サービスごとの感覚の違いを記す。というか、完全に個人の使用感を話すだけだからめちゃくちゃ偏りがある。

TwitterやInstagramをやっている時の意識みたいなもの

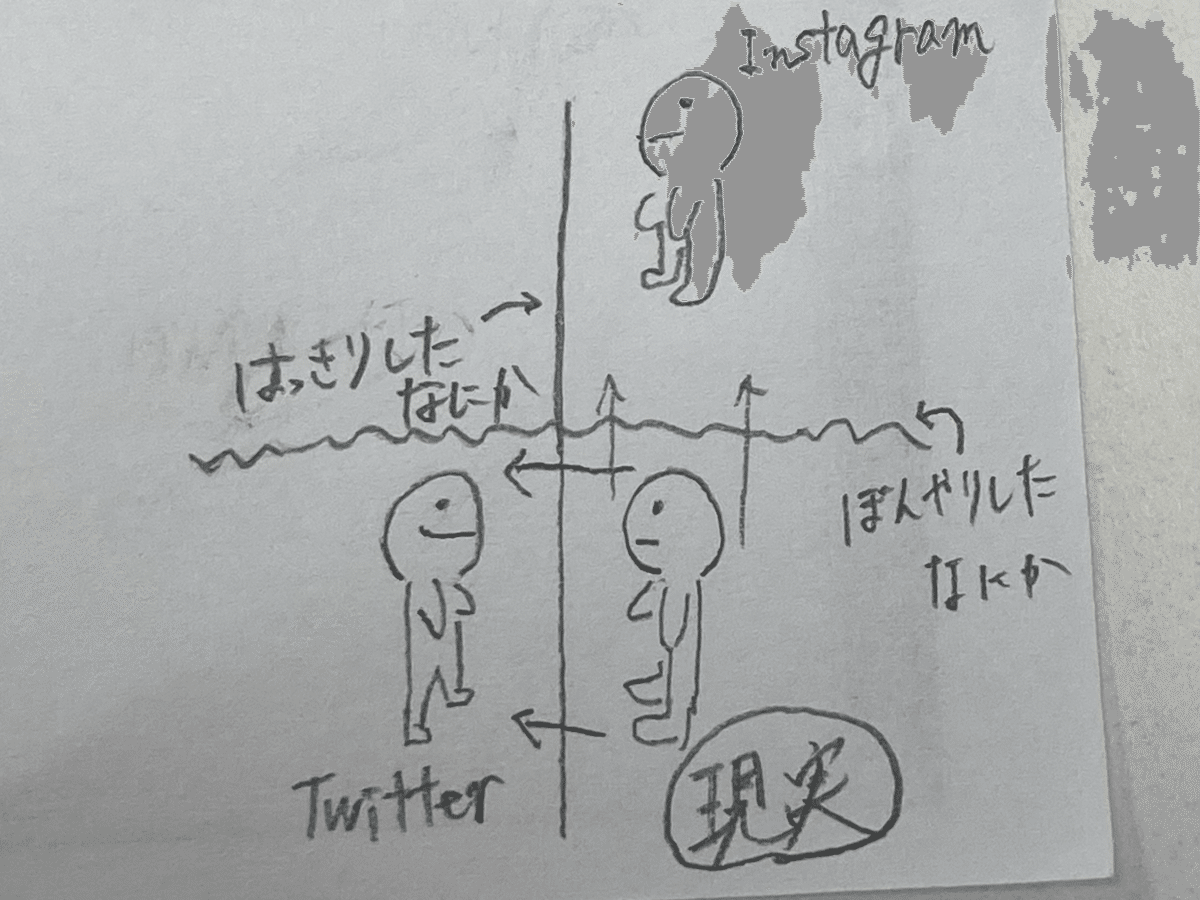

メインはTwitterとInstagramである。これらを使う時はなんだかそれぞれ感触が違って、図にすると下のようになる。

Twitterは、現実の自分とははっきりした境界線が存在し、実際に上のイラストでも人間の向きが真逆になっている(表情や体格も若干異なるが、それはぼくの画力の限界である)。なので、Twitterをしている、見ている間のぼくと現実のぼくでは何かが決定的に違う。

対してInstagramは、なんだか自分の頭上に、現実とは少し違う、ぼんやりした境界線の向こうにInstagram上の自分がいる感じだ。

このように、このどちらかをやっている時は自分が自分でないような感覚になることがしばしばあるため、翌朝自分の投稿を見て頭の中にハテナが浮かぶことなんてしょっちゅうだ。Twitterなんかは上の絵では顔の向きも違っているように、本当にわからない時がある。

なので、友人に会った時、その前の晩にダラダラツイートしたことについて尋ねられたとしても答えられない時がたまにあるのだ。尋ねてくる友人はだいたいTwitterのアカウント名は本名なので、ああこの人はTwitterと現実の境界が自分より曖昧な人なんだな、と感じる(別にそれがいいとか悪いとかではなく)。

サービス同士でユーザーを奪い合う

かつて出版業界の人の話を聞く機会があった時、面白いことを言っていた。

「今までは、ウチはK談社には負けないぞ、とか、S潮社がこんなことをやっていた、とか、出版業界の中だけで争っていたが、これからはそういう時代ではない。我々の敵はNetflixであり、Amazonであり、YouTubeであり、エンタメ業界全部で『ユーザーの時間の奪い合い』をしているような感覚」

対象とすべきユーザーはたくさんいれども、それぞれの持ち時間はやはり1日24時間。仕事や学校、家事など必要なこと以外の時間を、どの会社のどのサービスが獲得するか。サービスごとに違うアイディアを出して奪い合う。インターネットの時代はそういう時代なんだそうだ。同じ「スマホをいじっている」という状態でも、なんだか感触がここまで違うのかというのは興味深い。

以下に、ぼくがよく使うものについて、それぞれ印象みたいなものを書いて終わろうと思う。

よく、話題になっている出来事をテレビの情報番組なんかで紹介する時、「○○って知っていますか?」なんて渋谷のハチ公前や新橋のSL広場で一般の人に聞いている映像が使われる。その時に「あーTwitterで回ってきたりして〜」という言葉を使っている人がたまにいる。自分が手に持っている端末に、誰かが流した情報が現れる現象を「回ってくる」と呼ぶのは、おそらくガラケー時代のチェーンメール、もっと言えば学生時代の「連絡網」なるものからきている発想だと思う。

しかしツイート(tweet)というのは所詮小鳥のさえずり、ユーザーのつぶやきでしかなく、例え知り合いの誰かがリツイートボタンを押したからといって「あいつに見せてやろう」という明確な意図はないはずだ。道の落書きを、もっと見やすいところに少し移動してやるくらいの感覚か。それを勝手に見て、「回ってきた」と表現するのは、Twitter、インターネットという仮想空間を見ているのではなく、画面に現れた情報の向こう側に、それを流した「誰か」が存在している、つまりリアルな人の動きをそこに見出しているということになるだろう。

そういった点で、「この前こういうツイートがあった」と感じるぼくと、「この前あいつがこれをリツイートした」と感じる人とでは、例え同じツイートを見たとしても、小さな、でも埋められない意識の差がそこに生まれてしまっているのである。なので、「この前Twitterで回ってきたこれさ、」なんて知り合いが話しているのを見た時は、ああ、この人とはどこかですれ違いが起きるんだろうな、とか思いながらその人の話を聞くようにしている。

○Instagram

かつて先輩が「Instagramは1.5倍の日常」と言っていたのを覚えている。確かにそうで、ぼくの周りの人でも、Twitterは鍵垢ではないけどInstagramは鍵垢な人が多い気がする。それはつまり、Instagramの方に閉じた感覚というか、自分の手の届く範囲の人にだけ見てもらいたいという感覚があるんだろう。なので、あくまでInstagramにあるのは「日常」なんだ。やはりTwitterと違って写真がメインなところがあるので、実際に存在しないものについてはあまりInstagramで語られることはない。

人によって、インスタに自分の顔をアップしない人もいれば自分の顔をたくさんあげる人もいるし、こういう感触は人によって大きく違うものなんだと思う。

ぼくは他にもLINEやSnapchat、Facebookのアカウントを所有しているが、メインはTwitterとInstagramなのでこれだけにとどめておく。あまり使っていないので、現実の自分と境界線が産まれるまでになっていないんだと思う。

『Instagramのプロフィールは生まれた年の西暦とか「○○がすき」とか絵文字だけみたいなクソ適当なのに、Twitterではしっかり「○高○th→○○○(大学名)/(サークル名)/(バイト先)」くらいしっかり書いてる人』が周りにめちゃくちゃたくさんいるんだけど、みんなどう使い分けてるんだ

— いし🐮 (@crimsondaishi) April 1, 2021

なんかこの前、自分のツイートを見ていたらこんなことを言っていた。これはずっと気になっている。

ちなみに今日は2021年の101日目。恒例(?)となったこのシリーズだが、今日は西暦800年には富士山が噴火して、1796年には清で白蓮教徒の乱が起こり、1899年にはスペインがプエルトリコをアメリカに割譲した日。そして1959年には読売巨人軍で世界のホームラン王・王貞治がデビューを飾った日でもあり、2019年にはスーダンでクーデターもあった(最近なのに知らなかったので無学を反省した)。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?