谷川俊太郎 朗読 「どうして、世界はこんなにも〇〇なのですか?」

どうして、世界はこんなにも〇〇なのですか

今から15年前、谷川俊太郎さんに「こんな世の中でわたしたち、どうしていったらいいんでしょう」と、ある人が尋ねた。何かの催しの打ち上げの席だった。その場でわたしは身体中を耳にして俊太郎さんの声を聞こうとした。すると、ほんのすこしの間をおいて「ひとり。ひとり自分の信じることをコツコツつづけることだと思うよ」と。その場にいた誰もが、一瞬息をのんだ。

コミュニケーションを大事にするとか、公正な政治とか、そういうことでもなく、ひとりから始める。それも誰かが意味づけや価値づけしたものではなく、自分の信じることを。とてつもなくかっこいいけど、とてつもなく、難しい。でも、難しく考えなくてもいいかもしれない。自分の胸のなかで、ほんとうに信じられることについて考えたら、案外シンプルかもしれない。

そして、わたしは詩人としてココルームの仕事を、自分の信じることとして続けてきた。順調だったとはいいがたい。けれど、俊太郎さんのことばは、日常をあきらめずにつづけていくための杖のように支えになった。嫌なことがあっても、うまくいかなくても、そこに留まるより、仕事をした。わたしの場合は、喫茶店のふりをした場を開くことと、夜に店を閉めてから「書く」こと、謝ったり頼んだり、調整をはかることが多かった。そして、気がつくとトンネルを抜けていて、コツコツつづけてきたことが道になっていると気づいた。道は前にあるんじゃなくて、後ろだった。

ココルームの10周年記念本をつくるさいに、どうしても谷川俊太郎さんに尋ねたかった。あの問いかけのあと、あの場にいた仲間たちとは離れて、わたしは1民間の1団体になってひとりで釜ヶ崎に拠点を移していた。当時からずっと、わたしは釜ヶ崎での活動はおもしろいです、と話す。けれど、コツコツつづけてもなお、後ろに道があることを知ってはいても、釜ヶ崎への根強い偏見、組織運営や商売の下手さ、釜ヶ崎で日本で女性であることの難しさなど、当たり前の苦労とわかっていながらも、表しきれない苦しさがあった。それが、この問いになった。

どうして、世界はこんなにも〇〇なのですか。

追記:俊太郎さんに質問を投げかけたときに「世界がこんなにも○○なのはどうしてか」と聞いてしまったのは、わたしがおっちょこちょいだからだ。「どうして世界はこんなにも○○なのですか」が、本来聞こうとしていた質問文だった。

この二つの文章にわずかな違いがあるように感じた。世界を前提として、じぶんもそこに立って生きていることをまず認めたうえで質問をしているのが前者。じぶんの身を宙ぶらりんに感じながら、質問をしているのが後者。わたしは両者すぐに入れ替わってしまう。俊太郎さんはそのわずかな揺らぎもふくめて、それも衝動として、未来への希望、と名づけて羽ばたかせてくれた。

上田假奈代(詩人・ココルーム代表)

谷川俊太郎の朗読を聴くには、下線部をクリックしてください。

「どうして、世界はこんなにも〇〇なのですか?」

詩・朗読 谷川俊太郎

どうして世界はこんなにも○○なのですか

谷川俊太郎

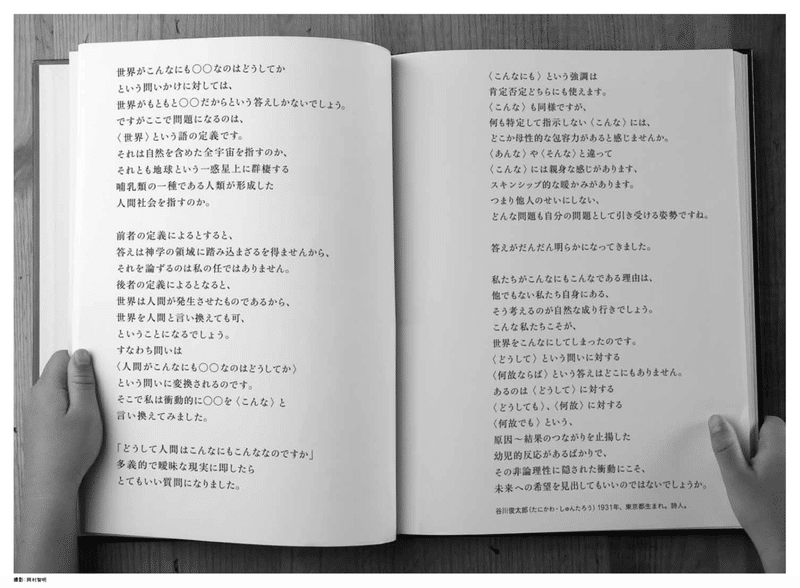

世界がこんなにも○○なのはどうしてかという問いかけに対しては、世界

がもともと○○だからという答えしかないでしょう。

ですがここで問題になるのは、〈世界〉という語の定義です。それは自然を含めた全宇宙を指すのか、それとも地球という一惑星上に群棲する哺乳類の一種である人類が形成した人間社会を指すのか。

前者の定義によるとすると、答えは神学の領域に踏み込まざるを得ませんから、それを論ずるのは私の任ではありません。後者の定義によるとなると、

世界は人間が発生させたものであるから、世界を人間と言い換えても可、

ということになるでしょう。

すなわち問いは〈人間がこんなにも○○なのはどうしてか〉という問いに変換されるのです。そこで私は衝動的に○○を〈こんな〉と言い換えてみました。

「どうして人間はこんなにもこんななのですか」多義的で曖昧な現実に即したらとてもいい質問になりました。

〈こんなにも〉という強調は肯定否定どちらにも使えます。

〈こんな〉も同様ですが、何も特定して指示しない〈こんな〉には、どこか母性的な包容力があると感じませんか。〈あんな〉や〈そんな〉と違って〈こんな〉には親身な感じがあります、スキンシップ的な暖かみがあります。

つまり他人のせいにしない、どんな問題も自分の問題として引き受ける姿勢ですね。

答えがだんだん明らかになってきました。

私たちがこんなにもこんなである理由は、他でもない私たち自身にある、そう考えるのが自然な成り行きでしょう。こんな私たちこそが、世界をこんなにしてしまったのです。〈どうして〉という問いに対する〈何故ならば〉という答えはどこにもありません。あるのは〈どうして〉に対する〈どうしても〉、〈何故〉に対する〈何故でも〉という、原因〜結果のつながりを止揚した幼児的反応があるばかりで、その非論理性に隠された衝動にこそ、未来への希望を見出してもいいのではないでしょうか。

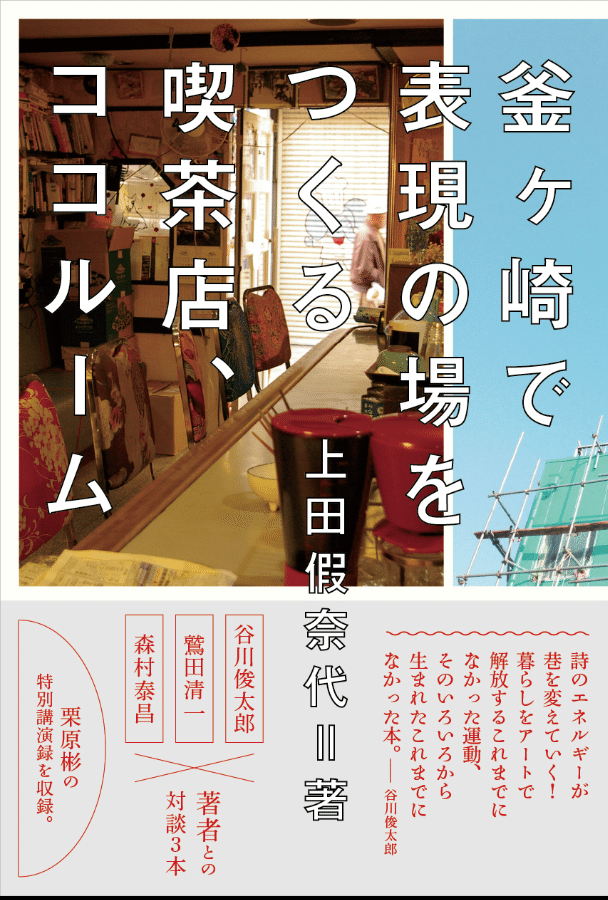

谷川俊太郎さんの詩「どうして、世界はこんなにも〇〇なのですか?」は、『釜ヶ崎で表現の場をつくる喫茶店、ココルーム』(フィルムアート社)でお読みいただけます。販売ページに進むには、下線部をクリックしてください。

ココルームは、今ピンチに直面しています。カフェ業と宿泊業の売上が活動の基盤を支えていましたが、新型コロナウイルスの影響で95%の減収です。今日と未来のために新しいであい方をさがしたい、仕事や住まいを失うなど、困った方と力をあわせたい、生きのびる知恵と技をこの街から発信したい。こうした思いから、現在ココルームはクラウドファンディングを実施中です。であいと表現の場を開きつづけていくために、みなさんのご協力をどうぞよろしくお願いします。

「であいと表現の場」 ココルーム、釜ヶ崎芸術大学の、ピンチはチャンス!

日常から編みだす生きのびる知恵と技を釜ヶ崎から。(モーション・ギャラリー)

ココルームではみなさんからのご支援をさまざまなかたちで募っています。ふところに余裕のある方は、ご寄付いただけるとうれしいです。

ココルーム寄付ページ

この記事へのサポートもお待ちしています。

現在、ココルームはピンチに直面しています。ゲストハウスとカフェのふりをして、であいと表現の場を開いてきましたが、活動の経営基盤の宿泊業はほぼキャンセル。カフェのお客さんもぐんと減って95%の減収です。こえとことばとこころの部屋を開きつづけたい。お気持ち、サポートをお願いしています