NLP〜脳は勘違いの常習犯|ココカリ心理学コラム

私たちは物事を、五感(視覚、聴覚、身体感覚、嗅覚、味覚)で知覚し、言語や非言語(表情、動作、姿勢、呼吸、声のトーンなど)情報に変換し、自分の中の引き出しに仕舞い込みます。NLP(Neuro-Linguistic Programming)はこの「五感と言語による体験が脳のプログラムを作り、行動を決定づける」という部分に着目し、プログラムを書き換えていくことで、現在の困りごとを変化させていきます。

例えば、児童期に犬に噛みつかれて「犬は怖いものだ」という意識を持ち、大人になった今でもおとなしそうな犬にも近づこうとしない人がいます。「犬は噛み付くので、あまり近づいてはいけない」というプログラムが過去の経験を通じて出来上がり、行動様式として機能しているのです。でも、本当に犬は怖いものなのでしょうか。このように、学習によって自分の中にセットされたパタンに風穴をあけ、再学習によって自己内変容を促していくのです。

この再学習の際に鍵になるのは「言語」です。言語は強固な縛りをもたらします。NLPを習って、最初に心を掴まれた要素はここにありました。

脳は否定形を理解できない

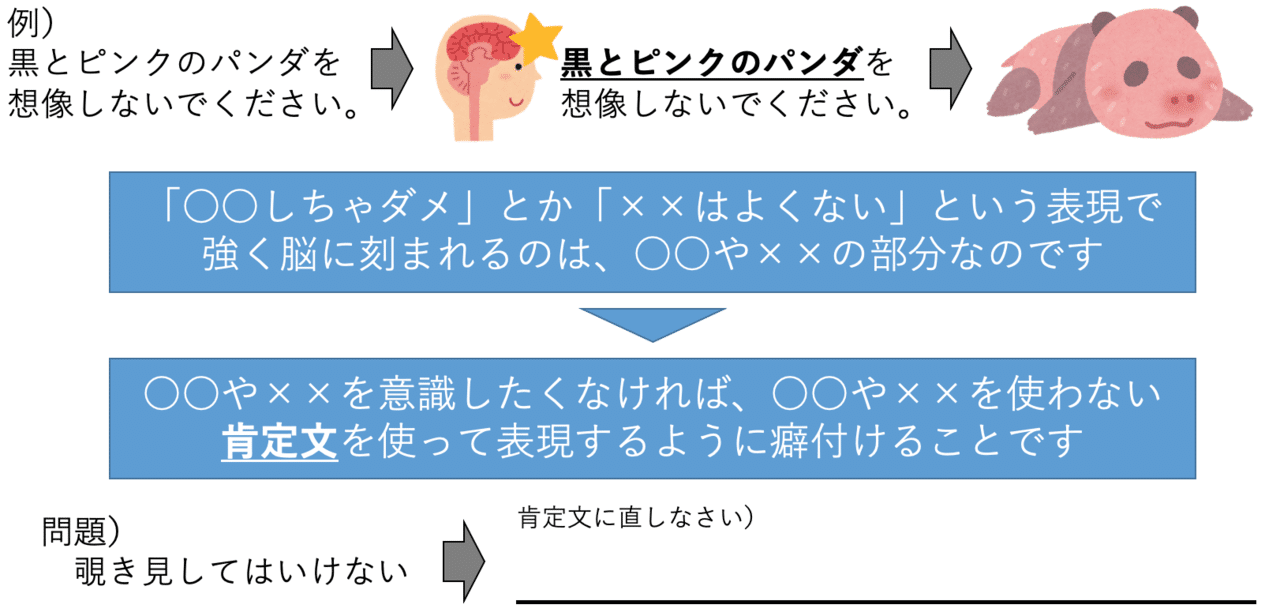

例えば、「黒とピンクのパンダを想像しないでください」と言われた時、私たちは黒とピンクのパンダを脳に浮かべてから、想像を打ち消そうとします。この時、強く脳に刻まれるのは「●●しないでください」ではなく「●●」の部分なのです。

NLPでは脳の素直な反応を効果的に利用するために、必ず肯定文を用います。例えば、他人を覗き見してしまうことに恐怖を感じる人は、「覗き見してはいけない」と思えばさらに覗き見が強調されることになります。「正面をみよう」と言葉を変えて肯定文で自己暗示していくことで、結果的に覗き見への意識が薄くなっていくのです。

この心理療法は、ゲシュタルト療法、家族療法、催眠療法の大家からヒントを得て誕生しました。学習理論に基づく認知行動療法の側面も入っています。「脳」と「言葉」の関係性に着目した部分がユニークです。治療分野から現在ではビジネスのコミュニケーション分野に応用されているNLP、ご興味わいたらぜひ書店で参考書を手に取ってみてください。概要だけならネット記事でいいですが、こういう系は一気通貫した情報体系になっている書籍の方がおすすめです。

「手にとるようにNLPがわかる本」加藤聖龍著

アタマは「〜しない」を理解できない。私達の脳は否定形を理解できない。パンダを想像しないでくださいと言われても、脳は勝手にパンダに反応してしまいます。○○しちゃだめ、✕✕はよくない、という表現で強く脳に刻まれるのは、○○や✕✕の部分なのです。

NLPでは、脳の素直な反応を効果的に利用するために、必ず肯定文を使って表現します。

楽しかった記憶や嬉しかったことなど、いつでもその感じを味わいたい体験は「当事者」の立場を、逆に不愉快な思い出は「傍観者」の立場をとることで、不快な思いを繰り返さずにいられます。

リーディングする際には「嫌い」「苦しい」「下がる」など、否定的な表現は使わない。言葉にはパワーがあり、受けての心に直接突き刺さることがある。「好きではない」「楽になろうとしてる」「苦手」などの言い換えがベター。肯定文で表現する。

ガミガミうるさい上司、クレームをいう取引先に対して、こちらが小さく萎縮してビビってる。打ち消すには、自分がガリバーのように大きくなっなイメージをするのです。脳は想像と現実の区別をつけられない基本ルールがあります。