社会人としての第三ステージ

こんばんは。

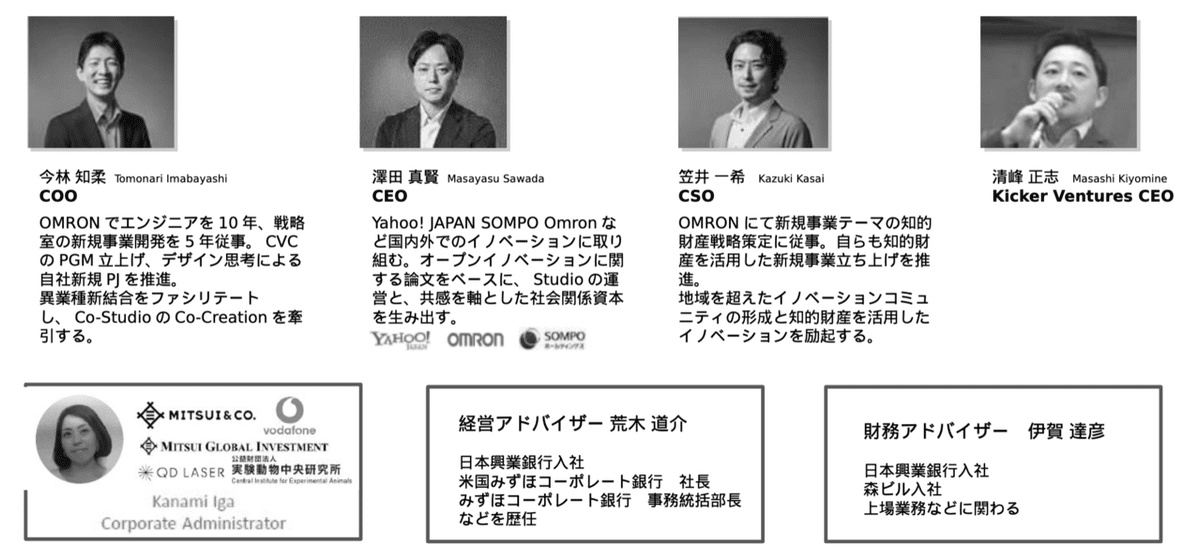

バックオフィス業務、Kicker VCの支援業務を中心に担当しているKanamiです。

Studioのプレゼン資料を見たことがある方はうっすらと記憶に残っているかも?しれない、経営陣紹介ページの端っこに顔写真と大手総合商社や最近上場を果たしたベンチャー企業、外資系通信キャリアのロゴを背負って薄ら笑いしているあの人です。

あまり表に出ることもないので“この人はいったい何者だろう?”と思われている方もいらっしゃるかなぁと思い、先週までの投稿になぞらえて自己紹介でもしようかしら?と原稿を書いてみました。

そこで、改めて比較的地味であまり注目されない「バックオフィス業務(いわゆる総務とか経理とか財務、大企業ならコーポレート部門とか本部とか呼ばれている後方支援業務)が実はとても大事!」と思う様になったエピソードを紹介したいと思い直しました。

ちなみにこの春から実の兄がStudioのCFOに就任することとなりました!(世間一般論でいえば“比較的仲の良い兄・妹”だと思います)

兄の社会人人生の中ではこの春からが第四ステージになると思っているのですが、何を隠そうこの第四ステージに(結果的に)いざなったのはこの私です。

Studio設立前から関係者のみなさんには私の下の名前(香波)で読んで戴いていますが、兄のCFO就任に伴いStudio内でダブルネームになってしまうということもあり、私のことは引き続き下の名前で(あるいは冒頭の写真の署名のとおりNamiさんと)呼んで戴ければ嬉しいです!

さて、私は現在、社会人人生の中で第三ステージ、1年間の職無し期間(いわゆるぷーたろうですね。)

(ちなみにその1年間も遊んでばかりいたわけではなく会計の専門学校に通い、会計の基礎などを改めて勉強し、資格も取得する充実の1年間)を経てフリーランスとして働きつつ、ワークライフバランスを重視するラストステージにあります。

なぜラストかというと、この先また大企業に属したり、起業(コーヒーが大好きなのでコーヒー屋さんを開業する、とか小規模事業は除いて)することはないだろうなぁという希望的観測からこれがラストステージだと思っている次第です。

組織に属さないという意味ですが、実際(ご存知の方もいらっしゃると思いますが)Studioのみで業務をおこなっているのではなく、2足、時には3足の草鞋を履いています。

ちなみに、第一ステージは新卒で入社した総合商社での営業(通信・放送インフラの輸出部隊)・外資系通信キャリアでの法人営業(どちらもいわゆるフロント)

第二ステージは古巣の総合商社のベンチャーキャピタル部隊とコンシューマービジネス部隊での投資担当(これもフロント)をしていました。

そういう意味では私の社会人人生の中ではフロント業務のキャリアが圧倒的に長いのです。

ちなみにフロント、ミドル、バックという概念はベンチャーキャピタル時代に使っていた呼称です。

私のモットーでもあるのですが「替えのきかない業務は超カリスマと呼ばれるGAFA等の起業家の脳内アイディア創出と匠の世界のみ(多少の誤解を恐れずに書きます)」と思っています。

ゆえに、どんなに思い入れのあった業務でも替えがきく(私の第一、第二ステージにおけるフロント業務もきっちり“替えのきく業務”としてその職を退くときには綺麗さっぱり引き継いできました)、ましてやバックオフィス業務は最も替えのきく業務だと思っています。

必ずしも高いスキルを要求されることもなく(とはいえ会計知識とか法律の知識とか実はいろんな知識が必要)、実直にこなせば誰でも(慣れれば)出来る業務とされがちな業務かなと思っています。

その一方で、地味で目立たない刺激の少ない業務ながら、ルーティンワークゆえにその業務を担う人のペースやスケジュールで業務をこなすことが出来る貴重な、そして、なくてはならない(会社の基礎となる)重要な業務だと思っています。

取引先や関係先のみなさんにとってもこういう後方支援業務がおろそかな会社とは取引が難しくなりますよね?

ベンチャーキャピタル時代の経験になりますが、バックオフィス業務の象徴でもある、回っていて当然な業務、月次データや決算、意思決定に関わる(株主総会、取締役会など)書面の発行や管理、支払や労務人事等の管理がおろそかな会社には投資は出来ないという視点でDue Diligenceを行っていました。

実際、上場するための審査でもこういった基礎的業務や内部統制、コンプライアンスが重要視されます。

バックオフィス業務、いわゆる縁の下の力持ち的業務がとても大事と思う一例として、ベンチャーキャピタル時代にとても嬉しい記憶として残っているエピソードを紹介したいと思います。

ベンチャーキャピタル(VC)は投資の原資となるファンドを運営しています。

ファンドは一般的に10年と延長期間2年の計12年間という期間で前半は投資先となるポートフォリオを積み上げ、後半で回収(上場やM&Aにより投資先からリターンを得て)、結果を出す仕組みです。

残念ながら全ての投資先が上場あるいはM&Aされるという奇跡の様なファンドは存在せず、ほとんどのファンドが2~3割のポートフォリオが7~8割のポートフォリオの投資資金も含めて回収し、かつ利益を生む=いわゆる二八の法則で運用されます。(インキュベーターで有名な Y Combinatorも創業当初はDropboxとAirbnbという2大案件だけで全体の4分の3の利益を出しました)

ゆえに後半の5年~7年は7~8割の残念な投資案件を清算していかなければなりません。

VC時代に親会社である総合商社の経営企画部が99%出資するファンドの清算業務に携わる機会がありました。

そのファンドはアジア各国の情報産業分野に少額の分散投資を行う(総合商社としてその当時の最先端と思われるIT技術へ分散投資し、情報収集する目的で組成された)二人組合のファンドでしたが、少額投資ゆえに各投資先に対しての影響力を行使することが出来ず残念な成績のファンドでした(私が担当した時点で日本を含むアジア7か国に30社以上の投資先が残っていました)。

ファンドを清算するためにはすべてのポートフォリオを処分(売却するか投資先の会社に買い戻してもらう等)して、期間損益も含めて収支を纏めて結果を株主(このケースでは経営企画部)に報告し了承を得て清算しなければなりません。

その当時の上司(いまは一部上場企業の社長となられた一番尊敬している元上司)と二人三脚で各投資先を回り(いわゆる手売り状態でアジア各国を行脚し)売却交渉し、時には夜逃げして実態がない会社の「実態がないこと」を証明する手配をする等の苦労を経て清算しました。

収支は(なんと!)成功案件がほとんどないに等しい状況ながらファンド総額の9割くらいを回収するまずまずの成績を納めました!(まぁ1割損しているので赤字といえば赤字ですが・・)。

ちなみにVC業務は“お金の出し手”(スタートアップからみたら頭を下げる相手)であるフロント業務が圧倒的に華やかであり(海外企業へ投資するならば当然海外出張も沢山行けます)、結果を出せば当然賞賛される目立つポジションである一方、クロージング業務(出資金の送金や株式の管理)や上記の様な清算処理(これらはバックに近いミドル業務)は地味で目立たず、率先して取り組まれる業務ではありません。

たまたま私がその清算処理を終えた直後に(VC本体に)親会社の内部監査が入り、この清算業務にも日の目が当たる日が来たわけですが、内部監査が終わり、監査報告会で担当監査役から「この様な地味な清算業務こそ(VC業務の中で)おろそかにしてはならない。

この業務を担当した担当者の苦労が偲ばれ、よく頑張ったと伝えて欲しい」とのお褒めの言葉を戴きました。

その後、担当する投資先が何社か上場し、日・米の株式市場で持ち分を売却するというキャピタリストとしては嬉しい経験もさせて貰えましたが、この清算業務とお褒めの言葉が最も記憶に残る事例の一つとなりました。

こういう地味な業務もきちんと遂行できるファンドなら安心して資金を預けられますよね?

VC時代を振り返っても、アシスタントを経て上述の様な精算処理、市場分析を主とするアナリスト、フロントである投資担当者たちの投資案件のクロージングを一手に引き受けるクロージング業務(アソシエイト)を通じて、縁の下の力持ち的業務にじっくり取り組み、知識や経験を多少なり積み上げたのちにプリンシパルとしてのフロント業務に就くことが出来ました。

会社や組織運営においても、ファンド運営においても後方支援する業務(ミドルやバックオフィス業務)なくしては成り立たないと改めて思っています。

大企業を退職し起業した経営陣のみなさん、インターンのみなさんの活躍を通じて改めて思うことは(つい最近某組織委員会の会長を辞任した方が散々“老害”と言われていましたが)いまの若い世代が活躍できる近未来を形にしていくこと、組織や人種・性別に囚われず、営利・非営利がほどよく溶け合うSocial Goodな社会を実現するための様々な仕組みづくりをしていく“持続可能な会社であり続けること”がStudioの目指すべき未来だと思っています。

Studioに関わる全ての人が自由に活動していくためには地味であまり日の目をみないバックオフィス業務もなくてはならない業務であり、この業務をしっかり担いつつ、私の経験が活きる、あるいは必要とされる場面があれば時にはミドルの立ち位置で(フロントは志をもった経営陣・インターンの皆さん、専門性を持って支援してくださるパートナーの皆さんにお任せし)協創しながら個人的には人生のテーマである“海”での活動、第一、第二ステージでは思う存分時間を割くことが出来なかったこの活動に時間を割いていきたい(昨年はコロナの影響で思うようには活動出来なかったこともあり)、コロナの1日も早い収束と自由に飛び回れる日常が戻って欲しいと切に願う令和3年の春です。

時々”水中にいて連絡が取れない”こともありご不便をお掛けすることもあると思いますが(笑)

”あ、Studioの縁の下に(Kanamiさんが)いてくれているなぁ”と思って頂ければ幸いです。

ご清覧有難うございました。

Co-Studio株式会社

伊賀香波

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?