これからのマーケディングはファンをつくれ!(10年前の卒論より)

2022年、マーケティングの世界でファンベースという考え方が広がっている気がする。

日経やテレ東系の報道によると「NPS(Net Promoter Score)」という指標が注目株のようだ。

要は「お客様が別のお客様に薦めたくなるような企業を目指そう!」

みたいなものの達成度を測るものである。

そして基礎となるのが、既存の顧客(社員)も大事にしていきましょう、というファンベースの考え方だ。

しかしさかのぼること約10年前の2011年1月25日0時2分!(細かい)

そのことに気づいていた人間がいた。俺である。

とまあそんなどうでもいい前書きはおいておいて、せっかく当時の大学生が無い内定の状態で書き上げた文章を供養したい!

内容としてmixiやらファーファやら死語のようなものが出てくるので、インターネッツ老人会のような気持ちで気軽にお読みいただきたい('ω')

(ちなみに見出し画像は大学時代に住んでいたアパートである)

<目次>

1. 始めに

2. 広告の現状

3. インターネットとインターネット広告の現状

4. mixiの例

5. twitterの例

6. まとめ

○始めに

インターネットの普及は1990年代から急速に進み、今やパソコンだけでなく携帯電話でも利用することが出来る。インターネットによってマーケティング手法も変化したが、近年また新たな革命児が登場した。スマートフォンである。

スマートフォンはインターネットにおけるマーケティング活動をさらに広げる可能性を秘めている。Twitter(ツイッター)やmixi(ミクシィ)などのミニブログ・SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)、動画共有サイトのYouTubeなどをこれまでより身近にするのである。

しかしそうしたインターネットツールが身近になるのと同時に、企業による不祥事が、消費者で拡散される社会にもなりつつある。企業はこの消費者の双方向化するこのネット社会を上手く制御しつつも、活用しなくてはならない。

本論文ではインターネットの普及と広告手法について言及しながら、ソーシャルメディアにおけるマーケティング手法について考察していきたい。

○広告の現状

さて、インターネットが人々の身近になるもっと以前より、企業や個人事業者などによるさまざまな広告が存在していた。主なものは看板やチラシ・ポスターである。これらは現在もわれわれの周りにあふれている。学校・駅・街など、広告は時と場所を選ばず目にすることが出来る。

日本において今のようなイラスト入りの広告ポスターが登場したのは明治時代からといわれている。最初は美人画が主流だったポスターも、時代と共に画風や内容が変化してきたが、広告主が情報を発信するという基本的なスタイルは変わっていない。

様々な広告について述べる前に、そもそもの広告について考えてみたい。広告とは、非人的メッセージの中に明示された広告主が所定の人々を対象にし、広告目的を達成するために行なう商品・サービスさらには意見などについての情報を伝播する活動であり、その情報は広告主の管理可能な広告媒体を通じて市場に流されるものである。広告には企業の広告目的の遂行のほかにも、消費者または利用者を喜ばせること、さらに社会的・経済的福祉の強化などの機能も併せ持つ。企業の他に、非営利機関、個人などが広告主となる場合もある。

つまり、

非人的メッセージ

広告主

管理可能な媒体

この3つが揃っていれば「広告」であるといえる。①の非人的メッセージとは、人間を介さずに発せられるメッセージのことで、広告ではマスコミ四媒体が代表格である。

さて、最初に述べた広告のほかにも、第2次世界大戦後にはラジオ・テレビ、映画・雑誌などの広告費が増大し、こうした新たなメディアの中で、CMやプロダクトプレイスメントという新たな広告手法も生まれた。

特に、スポンサーの商品をドラマや映画に登場させるこのプロダクトプレイスメントは、新たな手法として注目されている。アメリカにおいては4,000億円規模の市場を持ち、ドラマ等で広く行われている宣伝手法だ。しかし、こうした手法が生まれようとも、広告の基本はポスターと同じで、見せること・聞かせることで購入を促したり情報そのものを伝えたりする。

つまり、非人的メッセージを広告主が管理可能な状態で発信できる媒体だということだ。

こうした広告の基本が、インターネットにおいてはどう変わる可能性を持つというのだろうか。それを述べる前に日本におけるインターネットの普及の現状について考えてみたい。

○インターネットとインターネット広告の現状

インターネットは1988年に商用利用が始まって以来、利用人口が増加し続け、今や75%の世帯に利用されている。次ページの図1はインターネットの普及率と利用者数をまとめたものである。近年、人口普及率の増加は鈍化しているものの、プロバイダ各社が従量制から定額制へと課金体制を移行させたこともあって高い数値を示している。

<図1>

人が集まるところに広告は現れる。われわれがネット上で、他人とコミュニケーションを図りたければBBS(電子掲示板)、チャット ブログ、オンラインゲーム、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)などさまざまな方法を利用することができるが、そのほとんどで広告を目にする。

インターネットの利用者数は一貫して増加しており、人口普及率は2008年に75%にまで高まっている。そんな中で、インターネットはコミュニケーション手段としても発展してきた。その代表的なものとしては、掲示板「2ちゃんねる」があるが、月間利用者数は1170万人に上っており、数多くの話題について活発に意見交換されている。

そして、この2ちゃんねるを始めとして、yahoo!などのポータルサイト、アメーバなどのブログ等、多くのサイトには広告が表示されている。以下に挙げるような代表的な広告形態は、発信者が受け手に視覚的に訴えることで購買意欲等を刺激しようとするものである。

web広告・・・一般的なテキスト広告やバナー広告など

メール広告・・・DMと同じように、電子メールで宣伝するもの

ストリーミング広告・・・広告スペースにストリーミング動画を表示するもの

モバイル広告・・・携帯サイトなどに表示するweb広告など

ペイドリスティング・・・ポータルサイトで検索された語句に応じて表示される広告

インターネット興隆期にはweb広告やメール広告が多かった。現在よりパソコンの性能も低く、また多くの家庭は電話回線を使用したいわゆるダイヤルアップ接続を利用していたので、多くのデータを扱うと表示に時間が掛かったりパソコンがフリーズしたりすることもあった。よってシンプルな文字だけの広告や、規定のサイズ内に収めた比較的小さな画像広告(バナー広告)が使われた。

そして、現在のようにインターネットがブロードバンド化し、パソコンの性能も向上するとFlashと呼ばれる動画広告が増えた。技術の進歩によって広告のありかたも多様性を持つようになってきたのだ。こうした状況も相まって、インターネットにおける広告費は年々増加している。

以下の図2は、電通の資料を基に作成されたものだが、これによるとマスコミ四媒体が軒並み減少している一方、インターネット広告費は向上し続けている。

<図2>

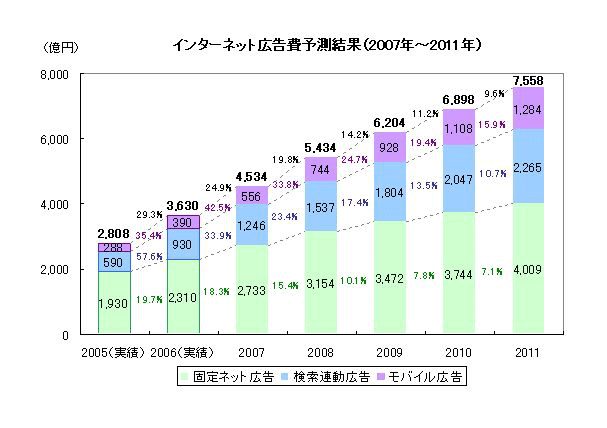

<図3>

図3は2007年からのインターネット広告費を予測したものである。固定ネット広告・検索連動広告・モバイル広告、各項目伸び続けると予測されている。検索連動広告とはペイドリスティングのことで、Googleなどのポータルサイトで語句を検索した際に、その語句に応じた広告を表示するものである。

ここまで伸びるインターネット広告の利点とはなんであろうか。

メリットとしては反応がわかりやすいこと、ターゲットを絞りやすいこと、比較的安価なことの3つが挙げられる。普通、商品を購入する消費者がいる場合、何を動機にして購入するかはわからないが、インターネットにおいてはクリック数という形でその広告の影響力を分析することが出来る。また、検索連動広告などにおいてはそのキーワードを検索した消費者にのみ広告が表示されるので、非常に効率的である。

上記のような利点のほかに、インターネット広告の伸びをさらに後押しするであろう重要な要素がブログやSNS、Twitterといったソーシャルメディアである。

ソーシャルメディアとは、インターネットに関する技術を用いて、一方方向の独り言を多くの人に伝えることにより、 多数の人が参加する双方向的なメディアと捉えるものである。従来のマスメディアと比較すると、圧倒的にコストが掛からずに発信できることと、多数の人が多様な意見を持っていることが特徴である。

そしてソーシャルメディアとインターネット、スマートフォンの3つの普及がマーケティング変革の重要なファクターなのである。スマートフォンが便利な要素としては、他に、パソコンと携帯の垣根を取り払う存在であることも大きい。一般的に、携帯電話ではパソコン用のインターネットサイトを閲覧することは出来ない。

また、携帯電話でパソコン用サイトを閲覧しようとするとレイアウトが崩れたり、表示に非常に時間が掛かったりするが、スマートフォンならパソコン用のサイトを快適に表示させることができる。

各ソーシャルメディアに最適化されたアプリケーションを利用することによって、手軽に各コミュニティの更新状況をチェックできるのだ。そして、ソーシャルメディアが身近になればなるほどバイラルマーケティングは影響力を持つ。では数多くあるソーシャルメディアの中でもmixiとtwitterの2つを挙げ、そこで行われる広告活動について、各ソーシャルメディアの概要について振り返りながら述べる。

○mixiの例

<図4>

図4はmixiの会員数の推移と月間増加率をグラフ化したものである。このグラフでは会員数が800万をこえている時点で終了しているが、2010年4月に会員数が2000万人を超えたことが発表された。

mixiは2002年頃に日本で流行し始めたウェブログ(ブログ)を会員間だけで、見せ合うサービスである。これが始まる以前にもインターネット上で個人的なサイトを開設して、同じ趣味の仲間と出会ったり、個人ブログで日記を書いたりする人は増えていたが、mixiはHTMLなどの専門知識がほとんど不要であることなどから、当時のブログより更新作業が簡単なこと、またクローズドサービス故に、それまでネット社会では当然であった匿名性を排除したことが革新的であった。旧友を探すこと、マイミクと呼ばれる友達を増やすことで、今よりも人間関係を広げることができることも会員数増大の一因となった。

さて、このmixiでもバナー広告やストリーミング広告は行われているが、ホンダは自動車CR-Zの宣伝で新たな広告手法を実践した。mixi内でのみ遊べる、mixiアプリ呼ばれるアプリケーションの利用だ。CR-Zは1983年に発売されたCR-Xと名前が似ているため、50代を中心に購買層を想定していたが、しかし若年者にも認知してもらうためmixiが使われた。

アプリケーションの概要は至ってシンプルで、遊んだ人の中から1名にCR-Zをプレゼントするというものだった。遊び方は、サイコロを振り、出た数字を足すことで当選確率が上がり、マイミクをアプリケーションに招待するとサイコロを振る数が増えた。つまりマイミクに紹介すればするほど当たる確率が上昇するのだ。

加えて重要なのが、「名前」だ。mixiでは本名とは別に、自分にニックネームをつけることが出来るが、前述のアプリケーションに参加する条件として、ニックネームに「CR-Z」の文字を入れるように求めたのだ。

mixiでは次ページの図5のようにマイミクの顔写真と名前が表示される。塗りつぶされた箇所が該当箇所で、画面右側にはバナー広告が見える。ホンダのアプリケーションで遊ぶ為にニックネームを変えたマイミクを見ることでキャンペーンを知り、さらに自分がニックネームを変えることでまた別のマイミクがキャンペーンを知る、といういわばねずみ講式にキャンペーンの参加者が増えていった。最終的には82万人がこのキャンペーンのためにニックネームを改名したが、この数字は1ヶ月半でのものだ。

横のつながりが深いmixiというコミュニティの中だったからこそ、マイミクの名前を一時的に改名させるという手法は興味を持たせることに成功した。2次的バイラルマーケティングといえそうだが単なるそれに留まらず、アプリケーションを利用する人が積極的に紹介しなくても、商品名を広めることが出来たことで宣伝効果が得られたことは特筆すべきだ。

<図5 マイミクシィを一覧で見る>

○twitterの例

さて、mixiでは企業側から認知度を高める試みを見てみたが、これとは対照的なのがtwitter(ツイッター)だ。そしてまさにこのtwitterこそ、企業と消費者の関係を変えるツールといえる。企業がただ商品を見てもらう広告を出すのではなく、企業と消費者とが会話をするという「双方向性」を持つことで、企業が消費者に「好意」を持たせるのだ。そしてこの好意を持ってもらう手法は、マスコミ四媒体の広告やその他広告形態とは一線を画す。

まずはtwitterについて概要を述べたい。twitterは140字以内で好きなことをつぶやくことができるサービスである。他のユーザーのつぶやきを常に見たいときはそのユーザーを「フォロー」することで自分のホーム画面に表示させることが出来る。経済に詳しい人、音楽に詳しい人、アニメに詳しい人など多くの人が様々なことをつぶやいているので、興味があればフォローしたりその人に向けて発言したりすることができる。長い文章を投稿できないことから論争も置きにくく、また自分がフォローした人しかホームに表示されないので意見の合わない人と遭遇する危険も低い。こうしたゆるいコミュニケーションが魅力である。日本での月間利用者数も1000万人を超えた。

こうしたtwitterの世界にこぞって企業が参加している。朝日新聞や毎日新聞といった既存のマスメディアを始め、ニッサン石鹸、NECなどの大企業から個人商店までが専用のアカウントを作成し、情報を発信している。NTTレゾナント株式会社の“「企業におけるTwitter活用状況」に関する調査結果”によれば、『Twitter企業アカウントで行っている施策は、「担当者のキャラクターを工夫して好感を持ってもらうように努めている(33.7%)」が最も多く、次いで「自社製品・サービスに関するつぶやきに積極的にコメントしている(33.3%)」』であった。この調査結果にソーシャルメディアにおける広告活動の特徴が表れている。つまり、商品の情報を発信するだけではなく、消費者に好感を持ってもらうということである。

ひとつの例としてはニッサン石鹸がある。ニッサン石鹸の洗剤や柔軟剤のブランド「ファーファ」、このマスコットキャラクターがクマのぬいぐるみのファーファだ。ニッサン石鹸では、企業のアカウントを作成すると同時にこのファーファのアカウントも作成した。TVCMを何本も放映するより奇抜な案として実行されたこの計画は成功し、ファーファのアカウントを1万人以上の人がフォローしている。いったい何をしたのか。ファーファーのアカウントは完全にキャラクターになりきり、質問などだけニッサン石鹸のアカウントが答えるというスタンスを取ったのである。柔軟剤のマスコットということで癒し系のキャラクターに設定されたファーファには完全に商売っ気が無い。消費者との関係作りに専念するキャラクターと、その信用を補完し、営業の受付役としての企業アカウントとの2段構えの体制は、ブランドイメージの向上に大きく役立った。

この例から言えることは、ソーシャルメディアは広告の場として利用するのではなく、消費者との関係作りの場として利用すべきだということだ。ユーザー同士がコミュニケーションを楽しんでいる場に広告を投下しても消費者は見向きもしない。それどころか逆にコミュニティを邪魔する者として嫌悪感を抱く恐れもある。従来の広告だけでも、バイラルマーケティングだけでもない、新たな広告戦略が求められるのである。

ソーシャルメディアの怖いところは、企業が管理しきれないところにある。世に言う口コミである。その1つの事例が、引越し用レンタカー会社のUホール社である。あるユーザーがUホールの電話対応の応対のひどさを書いたところ、急速にそのつぶやきがユーザー間で伝わっていき、『Uホールから一度もトラックを借りたことがないユーザーまで会話に加わり、「この会社からは絶対に借りない。友達にも借りないように勧めておこう」などと言い出していた。それでもUホールでは誰ひとり、自社がツイッターで炎上していることに気付いていなかった。』(シェル・イスラエル 2010 第4章)

一度このような事態になってしまうと収集するのは難しい。インターネットにおいて、悪口などが多く書き込まれることを炎上と呼ぶが、炎上を鎮火できるのは時間だけである。

○まとめ

本論文では、基本的な広告から、インターネットの普及に伴うソーシャルネットワークにおける新たな広告までを見てきた。多くの人に見てもらうことが目的だった従来の広告と、インターネット、特にソーシャルメディアにおける広告とは異なるのだ。ソーシャルメディアマーケティングにおいては、バイラルマーケティングをうまく活用すること、消費者に見てもらうのと同時に好感を持ってもらうことの2点が重要である。

ただし、完全にソーシャルメディアに対する広告活動だけをすればよいということではない。インターネット広告費が上昇し続けているといってもマスコミ四媒体の影響力はまだまだ高い。発信するだけの広告から、消費者との関係を築いていくソーシャルメディアの特性を理解し、従来の広告と併用することで効果は絶大なものになっていくのである。

<参考資料>

・図1 「社会実情データ図録」 http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/6210.html

・図2 「社会実情データ図録」 http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/5650.html

・図3 マイコミジャーナル「電通総研、2007年から2011年までのインターネット広告費の試算結果を発表」より

http://journal.mycom.co.jp/news/2007/04/17/032/index.html

・図4 株式会社mixi決算報告書より

http://waskaz.com/blog/files/mixi会員数推移.pdf

・図5 筆者のmixiマイミクシィ表示画面 http://mixi.jp/list_friend.pl

・「現代日本のコミュニケーション環境」

著:関口 一郎,井下 理,田中 茂範,平高 史也,鈴木 佑治,井上 輝夫

・「メディアの技術史」

著:斎藤 嘉博

・「集団疑集性の社会心理学」

著:M.A. ボッグ 訳:広田 君美,藤沢 等

・「メディアと情報化の社会学」

著:井上 俊

・「MBA講座1 マーケティング」

著:津田 倫男

・「インターネット広告による売り上げ革新」

著:株式会社オプト,ETIM研究所

・「ウェブ2.0時代のインターネット広告」

著:佐藤光紀

・「Webマーケティングの入門教科書」

田中あゆみ

・「2011年のネット広告費、5年間で倍の7558億円へ・電通総研調べ」

http://it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?n=MMITbd000016042007

・「Blogによるコミュニケーションの変化」

http://www.tez.com/blog/archives/000097.html

・総務省「基礎知識 電子掲示板の仕組み」

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/kiso/k01_bbs.htm

・シェル・イスラエル 「ビジネス・ツイッター 世界の企業を変えた140文字の会話メディア」 http://www.dentsu.co.jp/marketing/adex/index.html

・日経ビジネスオンライン「ビジネス・ツイッターの成功への道(1)」

http://business.nikkeibp.co.jp/article/tech/20100305/213173/?P=2

・nternet.watch「「mixi会員数2000万人は通過点」笠原社長が描く未来像」

http://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/20100414_361155.html

・NTTレゾナント株式会社「「企業におけるTwitter活用状況」に関する調査結果」

http://pr.goo.ne.jp/detail/1415/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?