高専を休学して自動運転EVスタートアップに入社して退社して復学する

はじめに

こんにちは、チズチズです。

私は2023年9月末にTuring株式会社を退職し、10月から高専に復学します。

僕が高専在学中にTuringと出会い、入社して1年働いた後に退職することになったのでいわゆる退職エントリを書こうと思います。

Turingとの出会い(〜2022年8月)

自分は中学生の頃にKaggleという機械学習コンペティションに出会ってそこそこ遊んでいたら、いつの間にか高専に入ることを決意して高専に入学しました。

ちなみに、家から学校は遠いので学校の敷地内の寮に住んでいました。寮は閉鎖的で謎のルールがありながらも、楽しいです。

2022年の4月頃、僕は高専2年生になりたてで漠然と将来を考えるようになっていました。

高専という学校は5年間のカリキュラムが敷かれていて、卒業すると多くの人は大学に編入という形で入学する人が一定数います。

僕もそんな道を歩むつもりで入学したんですが、高校生と違って目先に大学受験が無い分時間を持て余すことが多かったです。高専に来たんだからもっと環境を有効に活用して経験を積みたいと思っていました。

高専は夏休みが長いです。大学と同じくらいあります。優秀な先輩は夏休みを利用してインターンに行っているので、僕も自分のスキルを活かしてインターンに行きたいと思っていました。

そんな中Twitterで、Turing株式会社という不思議な会社を見つけました。CTOの青木さんの機械学習モデルを組んで車を動かせます!良いねしてくれたら声かけます!というツイートでした。当時の僕は直感で面白そうじゃんという気持ちで良いねをしました。自動運転が与える社会へのインパクトや実現する技術の難しさについてはよくわかっていなかったものの、会社のメンバーや野心的なミッションに惹かれていました。

いつかは忘れましたが、本当に青木さんから連絡が来て早速面談することになりました。

色々話して楽しかったのもあって、「長期インターンもあったらしてみたいですね〜」って言ったら「1年休んでみなよ」と言われ、当時は冗談なのかなと思っていましたが、現実になりました。

Turingで過ごした1ヶ月(インターン編 〜2022年9月)

2022年9月になり、サマーインターンがはじまりました。

柏の葉のオフィスは入り口から質の良いホテルエントランスのような佇まいでワクワクしてました。オフィスの窓は大きかったです。このnoteのトップ画像はオフィスの朝に撮った1枚です。

柏の葉は東大のキャンパスがある近くで、ここ10年くらいで再開発された土地なのですが生活するには最高の土地です。

下の写真は1年前の風景です。今は右側の壁が取り壊されて部屋が広くなっています。今のオフィスの雰囲気、開放感があって好きなんですよね。

会社には大きく2つのチームがあります。機械学習系のチーム、機械学習より下のレイヤーのチームです。

最初に自分が配属されたのは下のレイヤーのチームでした。後から何で機械学習ではなくその下のレイヤーに配属したんですか?と聞いたら、若い人は色々やったほうがいいということで、結果的に自分が触れたことのなかった幅広い低レイヤプログラミングのスキルがかなりつきました。

この頃は自動運転のデモのサポートをやったり、エッジデバイス上でいかに効率よく高速にソフトウェアを動かすかを考えたりしていました。

その頃、CEOの山本さんとも話す機会が何度かあり、会社を本気で大きくしようとしていること、とにかく熱い想いが伝わったのを記憶しています。

入ってから少しして、1年間働きたいですという意志を経営陣に伝えたらGOサインを頂けたので早速休学届を学校に出して諸々の手続きをしました。

現在高専2年生ですが、後期から1年から休学します!

— チズチズ(Yuma Ochi) (@chizu_potato) September 15, 2022

挑戦する1年にします。エンジニアとして全力で社会に貢献しながら、研究もやっていきたい。💪💪常に全力💪💪 pic.twitter.com/XsDGvGQIbW

Turingで過ごした1ヶ月(正社員編 〜2023年9月)

人生で一番濃い1年間を過ごしました。高専を休学し、日本で一番挑戦的で野望のあるスタートアップに入社しました。

あまり社員になった実感はありませんでした。健康保険証が変わったり、厚生年金を払ってることを確認したりするようになって社会の一員になったのかと思うようになりました。

僕はネクストコア制度という、休学した学生を正社員として迎え入れる枠組みとしてTuringに入社することになりました。

ネクストコア制度で大きなポイントが稼働日数を選べることと、イベントの参加奨励をしてくれることでした。実際に僕は週4日稼働を選択しました。この選択は功を奏して、裏で参加していた研究プロジェクトを進める時間に充てることができたり、イベントに参加することで新しい出会いや学びをたくさん積めたりしました。今年に入ってからはMIRUという学会とIVSというスタートアップのカンファレンスに参加してきました。

年齢の都合上、残業ができないなどの壁があったものの、バックオフィスをはじめとする方々のおかげで安心して働けています。ありがとうございます!!

やってたこと

入社してからは自動運転ソフトウェアをエッジデバイスにデプロイすることを考えていました。具体的には今までGPU付きゲーミングラップトップで開発していたソフトウェアをメモリが4GBしかないエッジデバイスに移植するという作業です。

下の記事もその施策の一つでした。

ソフトウェアのハードウェアアクセラレーションを扱っていた頃は横で一緒のタスクをしていたインターン生と朝から夜まで高速化のことを考え議論しながらペアプロしていました。楽しかったなぁ。

安定したコンピュータで動くソフトウェアと違って車載コンピュータならではの要求と戦いながら…それから数ヶ月後にTuringから初の製品を世の中に出しました。

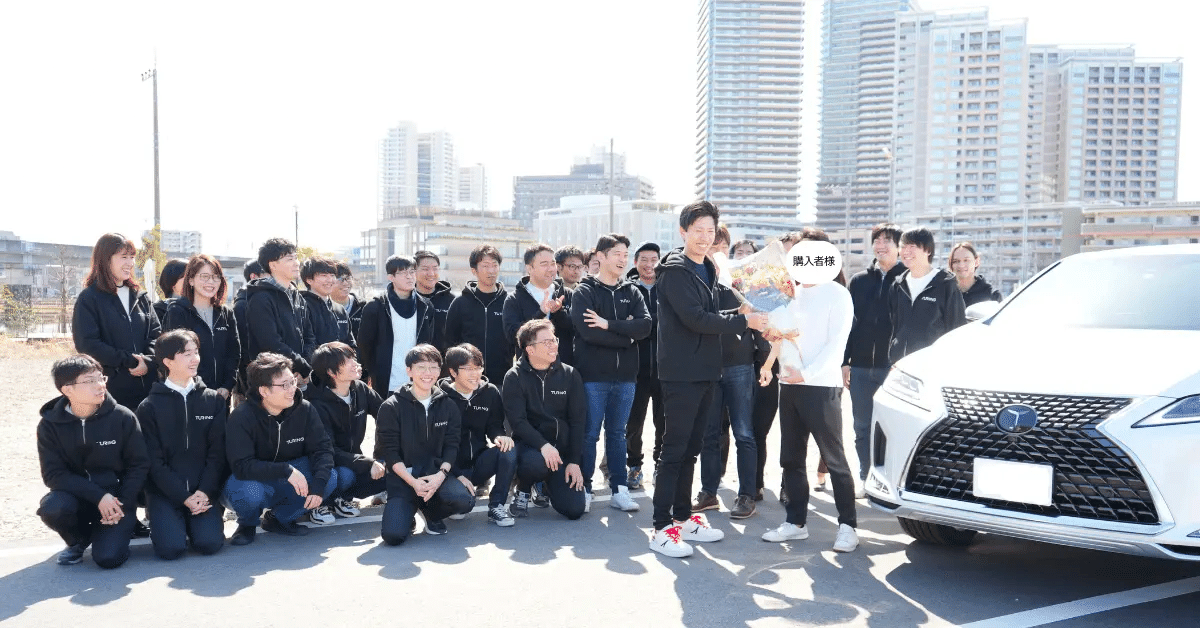

会社で納車式をしました。される側ではなく、する側に立った最初の経験になりました。

そしてEV車両を分解してカーハックをしたり、OSを開発したりしていました。この頃に車がたくさんのユニットと計算機が協調して一つを成していることを知って技術の結晶だと実感しました。車って本当にすごいよね。

少し前までは人間の声を入力としてアルファードを動かすソフトウェアの開発をしました。V&Lが流行り出した頃、LLMで自動運転しようとなって始まったプロジェクトでした。メディアや投資家の方々を呼んでLLMデモの様子を取り上げて頂いて面白い経験になりました。

今はプロダクトチームのモデル開発チームというところで機械学習エンジニアをしています。

S3にたくさん溜まっている走行データを取り出し前処理をし、学習して評価をするパイプラインの設計をして機械学習プロジェクトのサイクルが回せるようにしました。

かなり量の多い動画データを扱っているので、データサーバーと学習サーバーの通信が律速になって学習時間が長くなるみたいなことも平気で起こります。データのIOを効率化したり、データを圧縮したりなどなど、どうやって円滑に実験サイクルを回せるかの施策をやっていました。

Turingはみんな出社して働くので、お昼ごはんも会社の人と行くことが多いです。最近は会社の車を使って足を伸ばすことが増えました。中でもお気に入りははま寿司です。こんなに安くて美味くて体験の良い寿司屋は初めてです。

退職に至るまで

Turingに入社時点で1年限りで働こうと思っていました。そのつもりだったんですが、会社の中でTuringにずっと働くという選択肢も出てきました。それはすなわち、学校を退学してオールインに近いことですが一瞬本当にアリなんじゃないかと思ったこともありました。その頃は自分が将来何したいのかわからなくなった時期でもあったので色々な人に人生の相談に乗ってもらっていました。

結果的に、Turingを退職して今は個としての力をつけていって将来なにかでかいことしてやるぞという結論に至りました。経営陣の方にもちゃんと伝えて、自分が将来どういうことをしたいのかという話もしました。

個人としての力をつけながら、自分の知らない世界をたくさん見てみたいです。直近は大学に入るための準備をします。いずれはTuringのような大きな挑戦をするのが夢です。

変わったこと

車が好きになった

Turingに出会うまでは全く興味のなかった車が好きにりました。

大きくなったら86を買うことを決意しました。

かっこいい車は存在するだけで十分なのに、ドライブして思い出を作ることもできるんだ!最高じゃん!

学校に戻ったら教習所に通う!

そういえば、会社がJMS(旧東京モーターショー)に出展するらしいし、JMSに行くぞ!!

チームで働くエンジニアとして成長した

入社するまで自分の技術スタックはPythonでちょっと深層学習のモデルを組んでいたくらいで、ましてやチーム経験もなかったので、何でもやって食らいつきます!!という気持ちでTuringに入りました。

Turingではスクラムベースの開発スタイルをとっています。ただタスクをこなすだけでなく、チーム全体で会社を進めるために何が必要か考えて実践しながら働けたことで確実にエンジニアとしての仕事の向き合い方が変わりました。

会社の人はバックグラウンドや年齢関係なく対等にコミュニケーションをとってくれるので、日頃から自分の意見を伝える癖が付きました。

Turingはスタートアップゆえ、技術資産がそんなに多くないです。つまり、できあがってるものはほとんどないので、新しいことをやろうとすると要件定義から技術選定、実装まで一気通貫でやらないといけません。この1年でもチームで様々なソフトウェアを作る経験を積めました。なんだかんだ、システムコールから機械学習まで幅広い技術に親しめるようになりました。

LinuxとVim力の圧倒的向上

IDEと比べてよりLinuxのカーネルに近いレイヤで開発をし続けたことによって、PythonだろうがCだろうがデバッグで怖気づくことがなくなりました。

僕は同じチームに属するhidetatzさんの記事をたまに読み返します。この記事はプラグインに頼らずともvim本来の機能でパワフルなプログラミング体験ができることを紹介しています。僕はこの考え方に強く影響されて、ここのところ最低限のconfigでtmux + vimの開発を続けています。

hidetatzさんと最初に会ったときにもvimの話で盛り上がり、純粋なvimの機能でプログラミングするプレゼン動画を勧められました。

バグがあってもLinuxのログをちゃんと読んだり、仕様がわからないときはmanコマンドで確認したり、エンジニアとしての基礎的な素養の多くをhidetatzさんやその周りから学びました。

余談ですが、タイピングのサミットでエディタの開発速度の速さを競うタイピングゲームを作っていました。これもまだ完成形とは程遠いのでいつか完成させます。

休学してよかったと再確認

僕は休学してTuringで働くことに対してネガティブに思ったことは一度もないです。

高専は大学と同じように休学するという制度が整っているため、紙を出すと休学できます。また、学生時代に実務経験を積めるというのは自分にとって大きなメリットとなりました。まだ大学で何をするかも考えていない未熟な自分にとって、自分が社会の中でどんな生き方ができるか、社会はどう動いているかをプレイヤーとして体感できました。後は時間とお金の大切さも知れたと思います。

休学してTuringで働くという選択は合理的だったし選んで良かったと心から思っています。

学校にいたら会えないような人と会えた

Turingには様々なバックグラウンドの社員さんがいます。組み込み系、インフラ、機械学習、アプリ開発、みんな違う分野出身のソフトウェアエンジニアからロボット制御、車両設計、デザインのハードウェアエンジニア、多種多様な人がいました。

色々な人と喋って、一緒に働くこともありました。特にハードウェアに詳しい人とソフトウェアを書いているときはとても刺激的でした。

ソフトウェアエンジニアの中でも優秀な人ばかりで、彼らが何を考えてソフトウェアを作っているか、どうやってプロジェクトを進めようとしているのかを目の前で見られたのは良い経験になりました。

更に、投資家の知り合いができました。これはIVSというスタートアップのカンファレンスに参加した時からです。当時はどうしたら自分が大きな事業を作るような存在になれるのか考えていた時期でもあったので、投資家の方々にどういうコミュニティで大きなことが生まれているのか、今の日本のスタートアップを取り巻く社会はどうなのかなど質問したり議論したりしていました。

Turingに投資してくださっているanriの方にもお世話になっていて、六本木ヒルズにあるcircle by anriに遊びに行ってスタートアップの人やVCの人と話したりワイワイしていました。(実はTuringはcircleにもオフィスがあるんです!ちゃんと席があって感動した!)

anriさんのオフィスにお邪魔しました!

— チズチズ(Yuma Ochi) (@chizu_potato) July 21, 2023

ここに居る人たちみんな楽しそうだった!! 最高の環境!!!#CIRCLEbyANRI pic.twitter.com/ihb8DzHBly

大きなことを実現するモチベーションが上がった

Turingに入ってからはグランドラインを目指すルフィの仲間になった気分でした。夢が大きいからか、扱う技術も幅広くてワクワクばかりでした。会社の外でも応援してくれる人も多く、これがスタートアップか!社会を作るぞ!という気持ちでした。

山本さんに、「いつか大きなことしたいんですけど、自分まだまだスキルも学歴もないんですよ」と言ったら「大丈夫だよ〜 俺でもできるし もし俺がいまさらスキルとか学歴を気にしてたら嫌じゃない? きっとイーロンマスクも気にしてないよ」と言われたのはよく覚えています。今まで考えたこと無かった視点だったので、これからも楽観的に生きていこうと思った瞬間でもありました。

また、山本さんには個の時代じゃないっていうことも教わりました。これからはチームで大きな事をしていく時代だと。

限界を決めちゃうとそれ以上に行けないので、自分はできるだけ高い限界を設定して生きていこうと思います。ワクワクするものを本気で見つけていきたい!

おわりに

この1年間近く、大きな挑戦をするにあたって本当に多くの人に助けて頂きました。本当に感謝しています。

Turingは本当にたくさんのお金が動いて、大きな意思決定をしてスピード感を持って開発陣が進める、そんな会社でした。社員数が増えるにつれてオフィスの壁が取り壊されて部屋が増えたり、工場ができたり、スタートアップの成長を間近で見てきました。

一番長くて忘れられない1年でした。これからもTuringに負けないくらい成長するぞ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?