もやもやするジブリの映画制作 失われたものたちの本を読んだ。

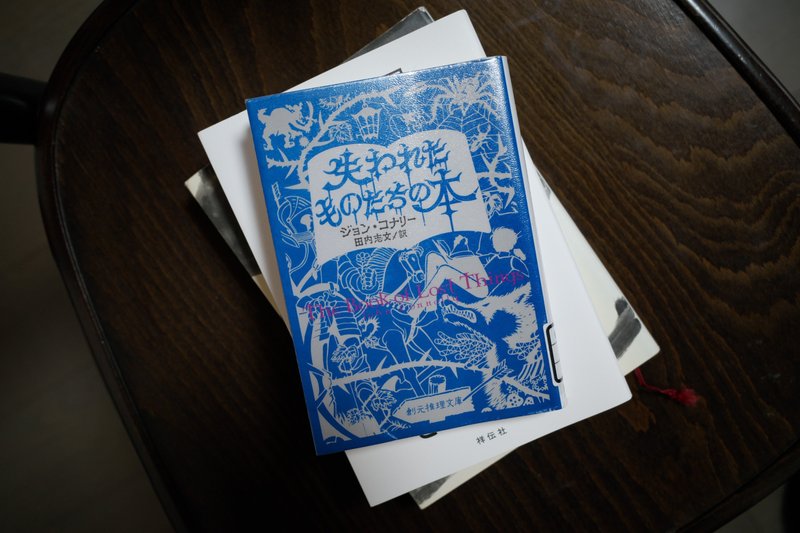

去年の夏、息子と「君たちはどう生きるか」を観て感動して、ネットで調べたらどうやら原作があるらしいということを知って、それが2006年に出版されたジョン・コナリー著「失われたものたちの本」だというので図書館で予約して、半年経ってようやくぼくの順番がまわってきた。

ぼくの後ろにもまだまだ順番待ち行列が続いているらしく、読んだら早く返せという栞が本に挟まっていた。なので早く読んだ。

ぼくは「君たちはどう生きるか」は完全なオリジナル作品だと思っていたから全然クレジットに気を配っていなかったが、果たして原書の存在を明記していたのだろうか。していれば今から書き連ねることは全部意味がないことになるが、もし明示されていないのだとしたら、ぼくはどうしたってもやもやしてしまう。

なぜなら、「君たちはどう生きるか」は「失われたものたちの本」そのままだったからである。そのままというのはこうである。物語の骨子、或いは根幹部分、または軸、つまり物語そのものをそっくりそのまま使用しているのである。もしこれが許可を得ないで行っているのだとしたら、一般的にパクリと呼ばれるのではないか。

名作は常にモチーフにされコピーされるものである。例えばSF映画の多くはどこかしこにスターウォーズらしき表現があったりする。例えば日本のアニメがハリウッドに影響を与えたことも枚挙にいとまがない。でもそれは、部分的な表現やキャラクターや建造物や世界観などに限定されるものである。物語そのものをコピーすることはリメイク作品でない限りまずない。B級映画ならともかく、大作ではあり得ない。

ジブリは「君たちはどう生きるか」のアニメーション表現にこそオリジナリティを発揮したし、それが素晴らしい描写になったことは認めるが、物語そのものをパクったのであれば、みるに値しない作品ということになる。物語のコピーは絶対に駄目である。なぜならそれは作者の魂だからである。心血を注いで作り上げた世界を他人が勝手に使っていいわけがない。作者がいいと言っているならいい。許可を得るとはそういうことである。部分的にモチーフにするというのとは全然次元が違う話である。

ジブリは以前も同じような手法で映画を制作している。「千と千尋の神隠し」がそれで、これはもともと柏葉幸子さんの「霧のむこうのふしぎな町」をアニメ化したいと申し出たところ著者に断られたため出来た作品だとどこかで読んだ記憶がある。このときは物語の根幹部分を使う許可を得たのだろうとぼくは思ったものだった。

さて、「君たちはどう生きるか」はどうだろうか。作者であるジョン・コナリーさんの了解済みということであればぼくのもやもやも杞憂に終わるのであるが……。

多くの映画と原作本の関係と同じように、「失われたものたちの本」は「君たちはどう生きるか」より数倍優れた作品だった。幼児が少年になり青年になり大人になっていく過程で直面する人間の汚い部分厭らしい部分悪い部分が少年によって改変された物語を通して語りかけ、それらを打ち破って成長していく姿が描かれている。アニメはそこを心象風景という形に変えてしまったし、子どもが成長するうえで必要な自らの手を汚すという重要な場面をぼかしてしまっている。

「失われたものたちの本」もまた多くの名作の影響を受けて書かれている。読んでいるとこれはエンデの「ネバーエンディング・ストーリー」ではないかと思う箇所だってある。余談だが、ぼくは映画に登場したウロボロスの飾りがついた本がとても欲しかったのに本屋に置いてある本にはそれがついていなくてがっかりした記憶がある。

世の中何がしかの影響を受けていない作品などない。ただしそれは物語をコピーするのとは意味が違うのである。また話が戻ってしまった。

これは子どもの本なのか大人の本なのか迷う本である。ところどころの際どい表現は子どもに読ませるには躊躇するものがある。大人でも元ネタになっている昔話やグリム童話などを知らなければその面白みも半減するだろう。そういう意味で本を幅広く読んでいるひとのための本であるとも言える。エンデの「ネバーエンディング・ストーリー」は小学生にちょうど良いが、この「失われたものたちの本」は中学生くらいが読むと現実のザワザワ感とマッチして大変よろしいのではないかと思う。

久しぶりに手元に置いておきたい本に出会った。買おうと思う。

もしよろしければサポートをお願いいたします!サポート費は今後の活動費として役立てたいと思います。